Класс Млекопитающие. Общая характеристика

Класс насчитывает около 4000 видов. Представители класса достигли в процессе эволюции наиболее прогрессивного развития и распространены почти повсеместно, за исключением Антарктиды. Они заселяют самые разнообразные среды жизни. Появление млекопитающих в мезозойскую эру сопровождалось следующими ароморфозами:

- развитием коры головного мозга, обеспечившей широкую адаптацию млекопитающих к условиям окружающей среды. Их поведенческие реакции стали сложными и совершенными;

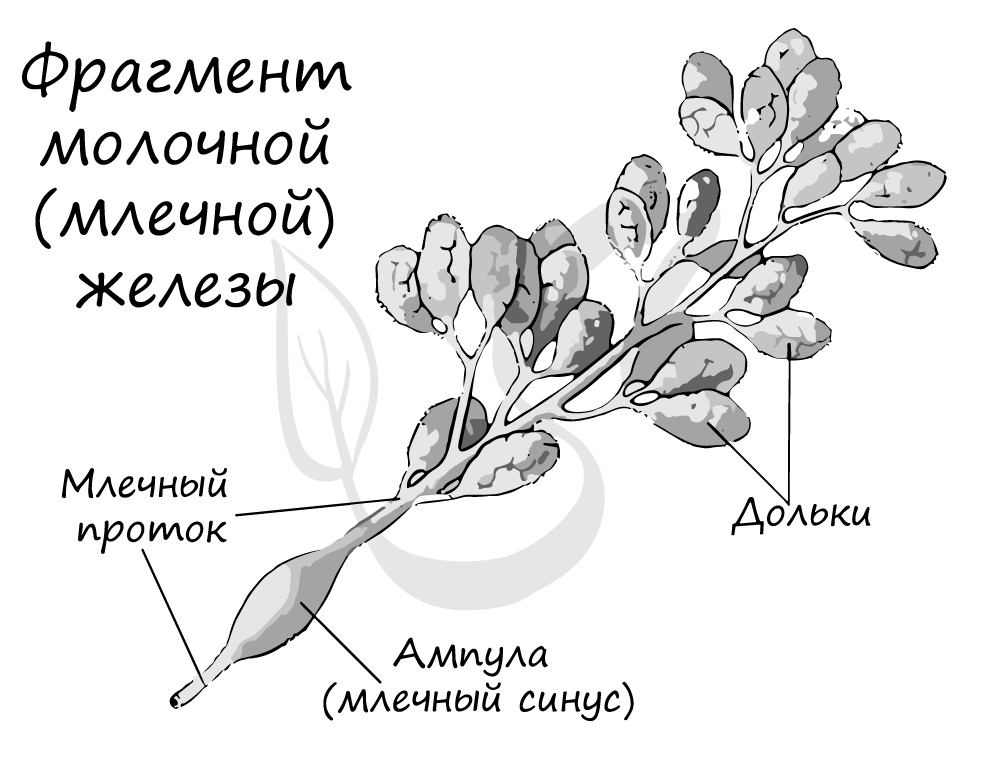

- возникновением и развитием органов для вынашивания и вскармливания плода — матки и молочных желез;

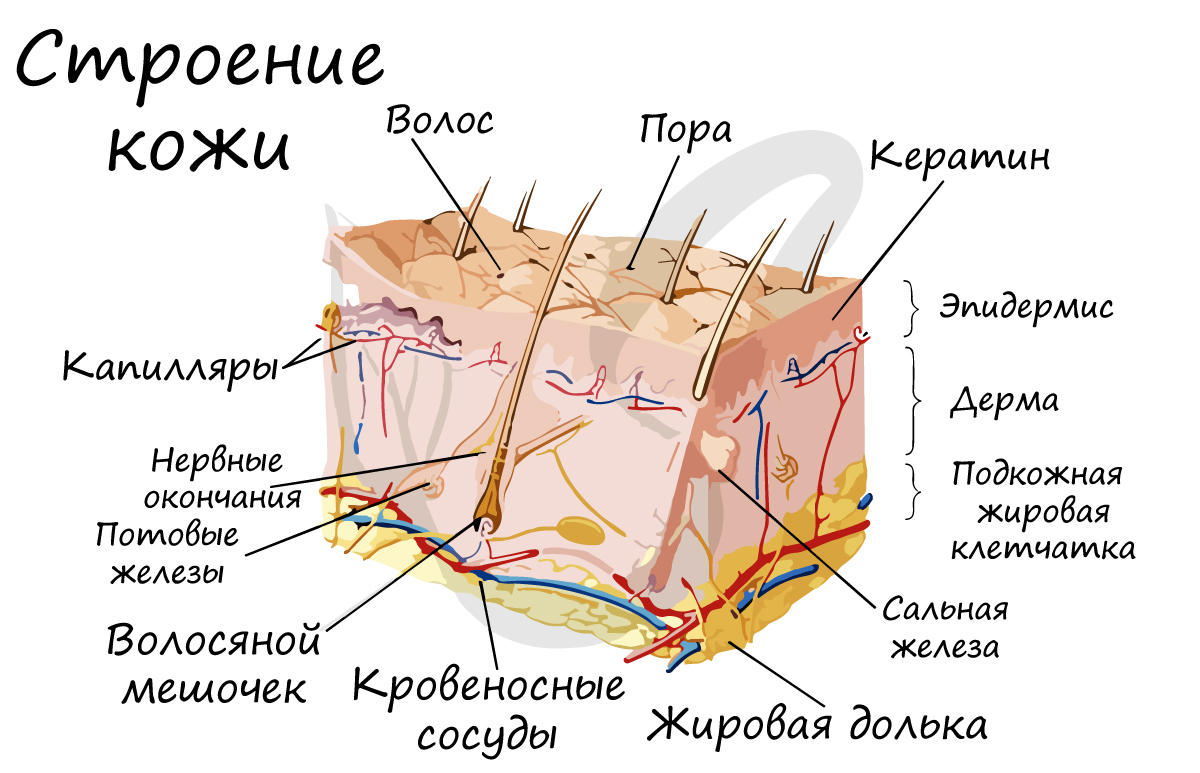

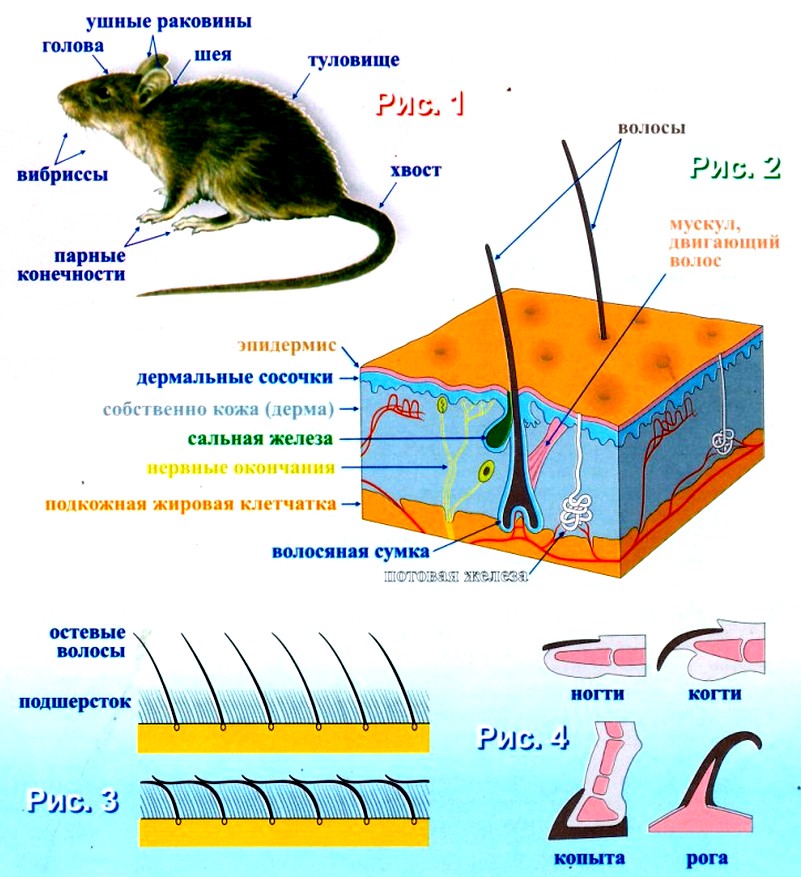

- возникновением волосяного покрова, обеспечившего наряду с кожным кровоснабжением терморегуляцию организма и поддержание постоянной температуры тела;

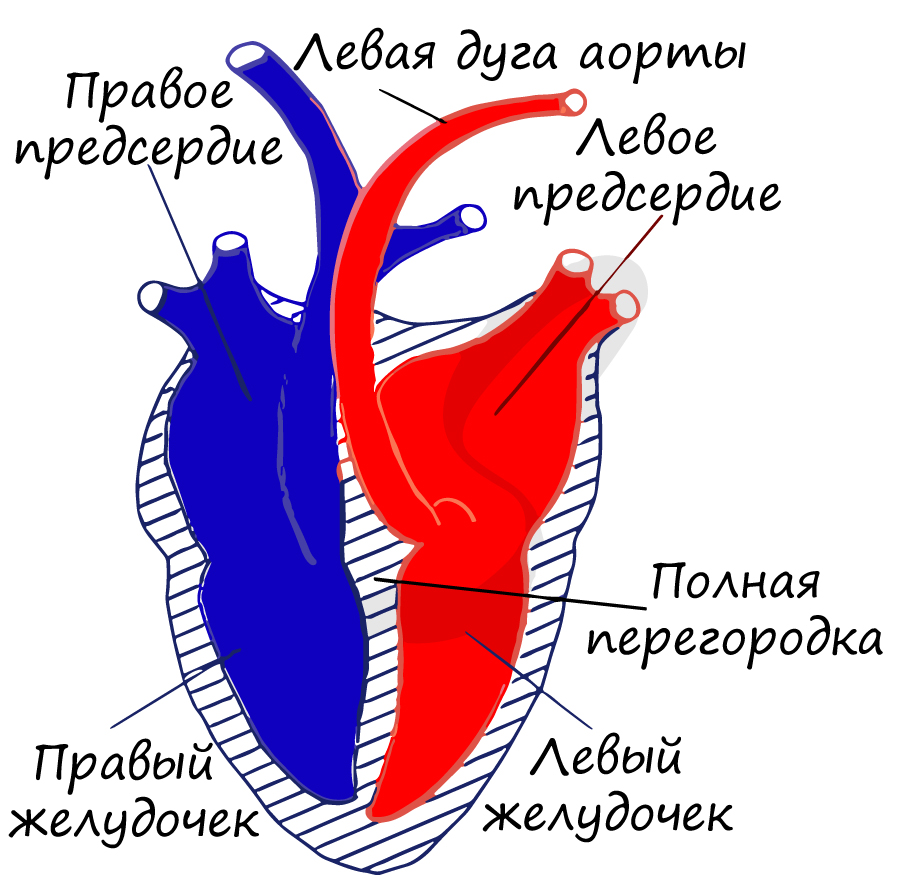

- возникновением четырехкамерного сердца и разделения потоков крови на венозный и артериальный;

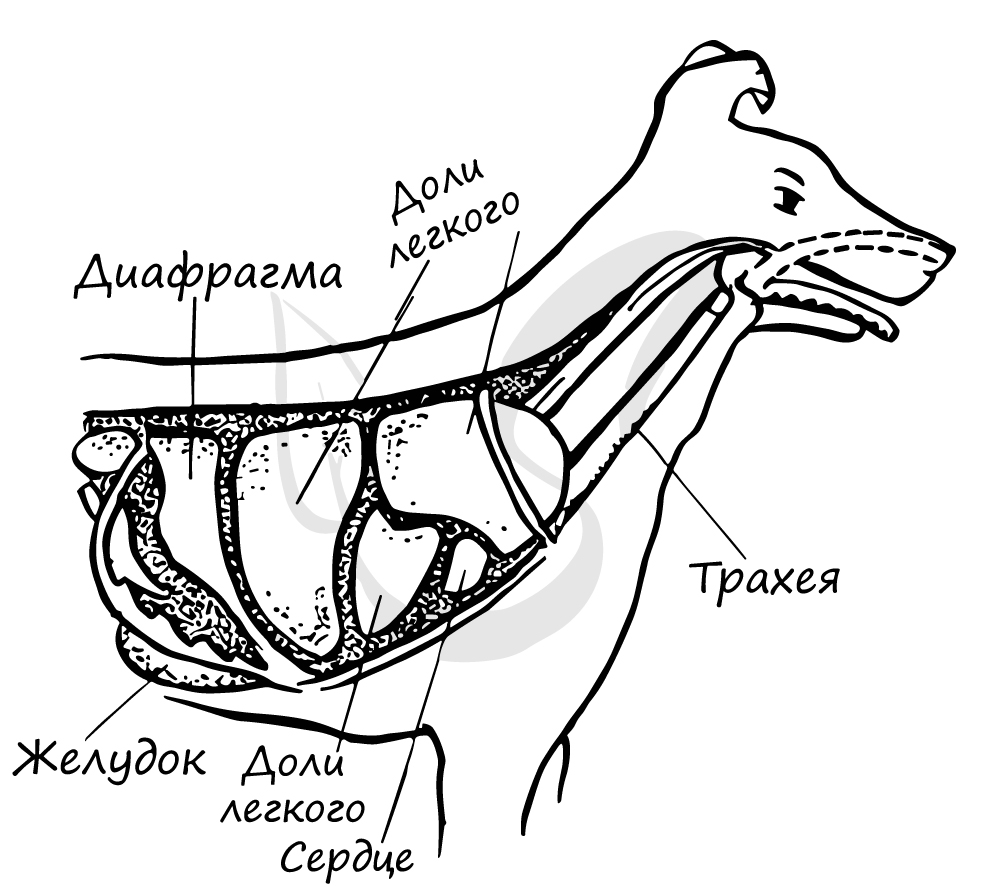

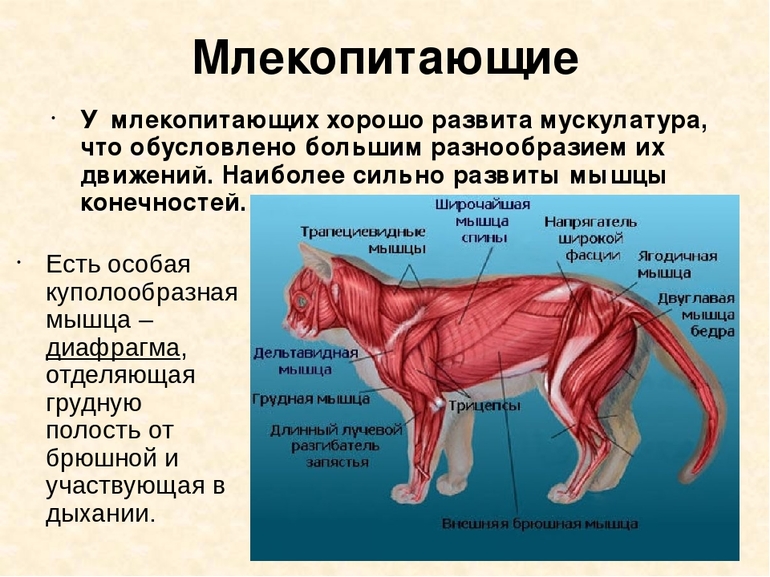

- возникновением мышечной диафрагмы, что обеспечило более интенсивное дыхание и газообмен.

Млекопитающие обладают рядом признаков эволюционной преемственности:

- способностью однопроходных (утконоса и ехидны) откладывать яйца;

- присутствием в эмбриогенезе млекопитающих стадии развития их предков;

- наличием в коже роговых производных.

Общие признаки млекопитающих:

- тело покрыто шерстью или производными вторичного характера (иглы, щетина, чешуйчатые панцири);

- кожа богата сальными, потовыми железами; развиты молочные железы; у некоторых есть пахучие железы:

- череп соединен с позвоночником двумя затылочными мыщелками;

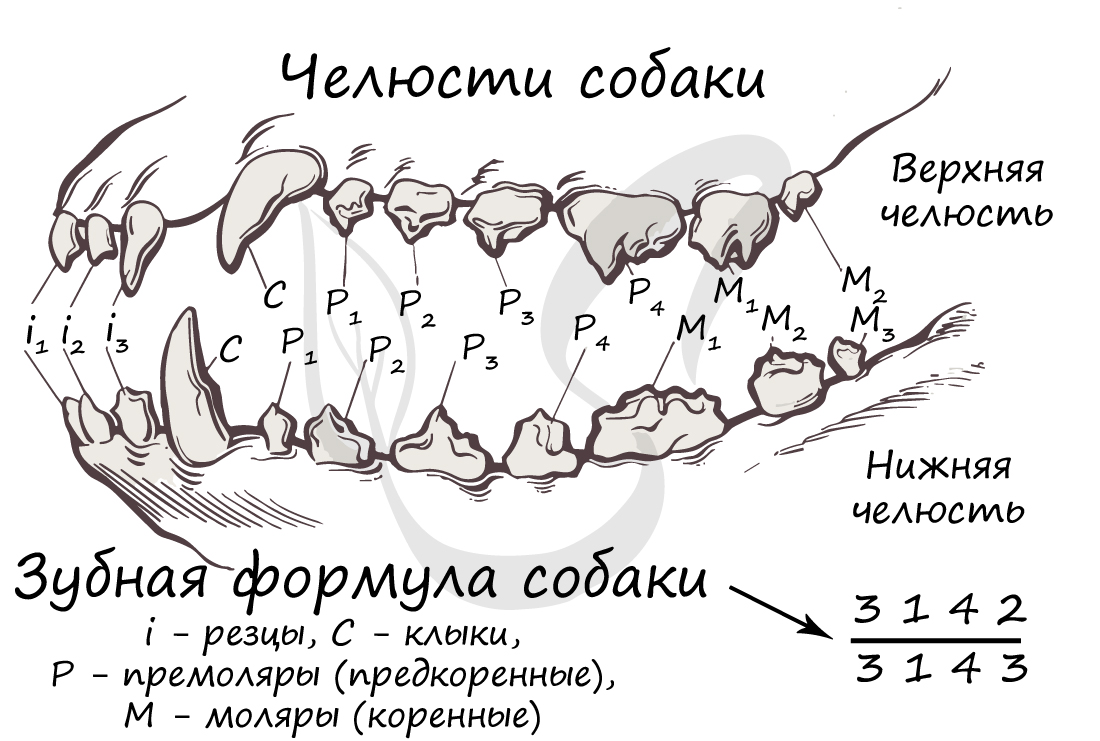

- в полости среднего уха находятся три слуховые косточки, у большинства видов есть наружная ушная раковина (кроме китов, многих ластоногих, слепышей) и наружный слуховой проход, зубы дифференцированы на резцы, клыки и коренные;

- сердце четырехкамерное с левой дугой аорты;

- эритроциты безъядерные;

- крупные плацентарные млекопитающие — теплокровные животные. У мелких животных температура тела может меняться, иногда в довольно широких пределах (37—13°С у низших насекомоядных).

Кожный покров млекопитающих участвует в терморегуляции организма. Кожа обильно снабжается кровью. Диаметр кровеносных сосудов регулируется рефлекторно, благодаря чему теплоотдача увеличивается при расширении сосудов или уменьшается при их сужении.

Строение волоса подробно описано в разделе «Анатомия и физиология человека». Здесь следует отметить, что утрата волос связана прежде всего с приспособлениями к водному образу жизни (киты, дельфины и др.) или к существованию в жарком климате (слоны).

Волосяной покров состоит из разных типов волос — пуховых, остевых и чувствующих (вибриссов). У разных видов доля каждого из типов волос различна. У крота почти нет остевых волос, у оленей, наоборот, взрослые особи лишены пуха или подшерстка.

Роговыми производными эпидермиса кожи являются чешуя, ногти, когти, копыта, полые рога, роговой клюв. Рога оленей состоят из костного вещества.

Мышечная система хорошо развита и дифференцирована. Появляется мышечная диафрагма. Развивается подкожная мускулатура, позволяющая свертываться в клубок, обозначать эмоциональное состояние.

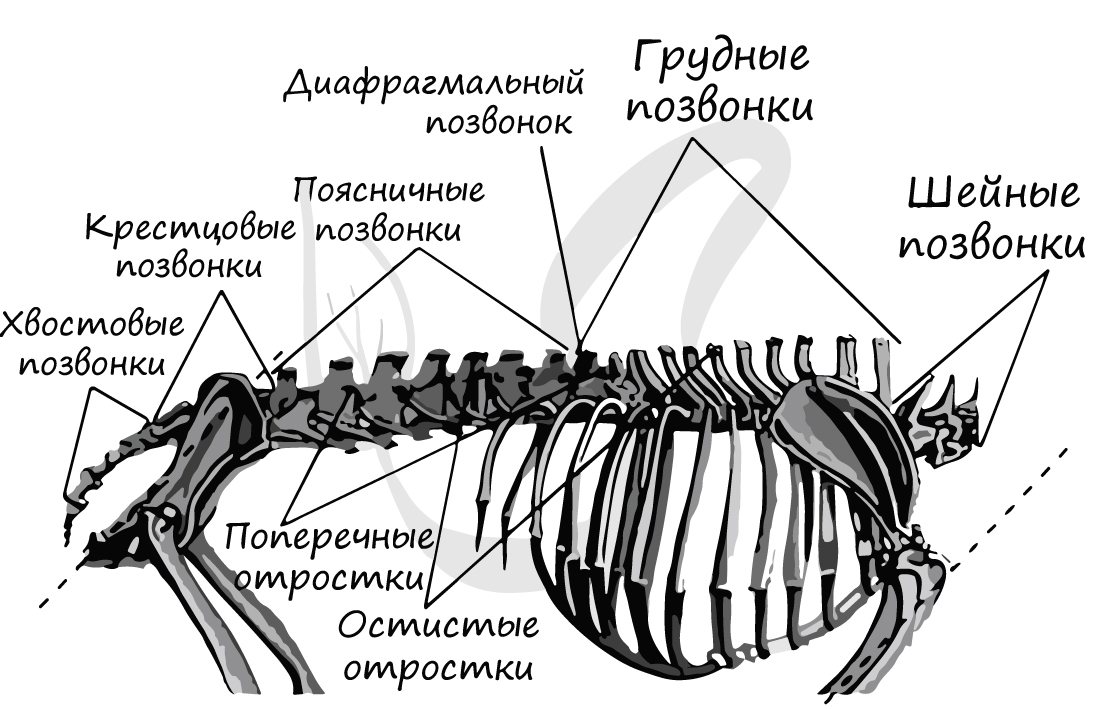

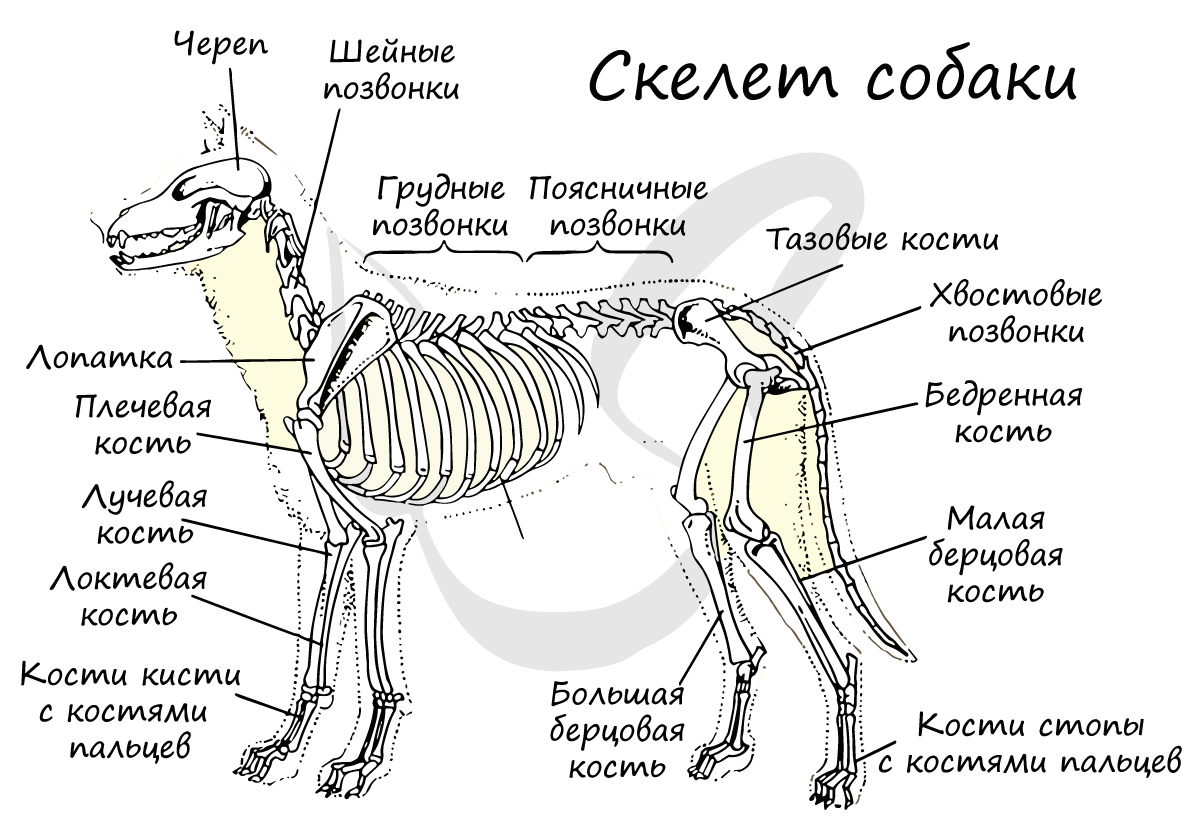

Скелет позвоночника представлен следующими отделами:

- шейным — у всех млекопитающих, кроме ленивцев и ламантина, 7 позвонков. Два первых (атлант и эпистрофей) хорошо выражены. Длина шейного отдела зависит от роста и образа жизни. Голова лошадей, многих хищников очень подвижна благодаря длинной шее. У кротов шея короткая, подвижность головы незначительна;

- грудным — 12—15 позвонков, причем к первым семи прикрепляются ребра, срастающиеся с грудиной, остальные позвонки несут ложные ребра;

- поясничным — 2—9 позвонков с рудиментарными ребрами;

- крестцовым — образован обычно четырьмя сросшимися позвонками;

- хвостовым — насчитывает от 3 до 50 позвонков.

Череп образован прочной мозговой коробкой. У млекопитающих развивается костное небо, отделяющее носовой проход от ротовой полости и препятствующее закупорке воздухоносных путей во время еды.

Плечевой пояс образован парными лопатками и ключицами, которые у собачьих и копытных отсутствуют. Тазовый пояс состоит из сросшихся (у большинства видов) парных костей и образует одну тазовую кость.

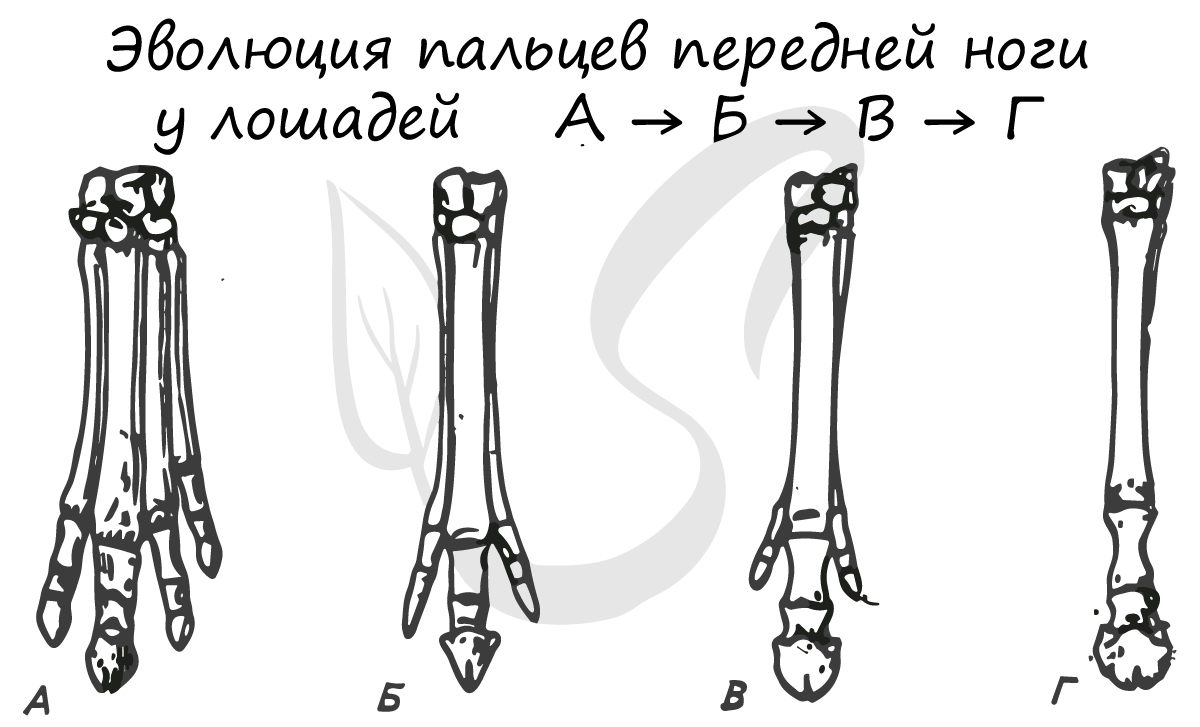

Скелет парных конечностей по строению характерен для позвоночных. Отличия в основном связаны с образом жизни. У наземных позвоночных удлиняются верхние отделы. У водных млекопитающих пясть и плюсна превращаются в ласты. У копытных сокращается число пальцев и т.д.

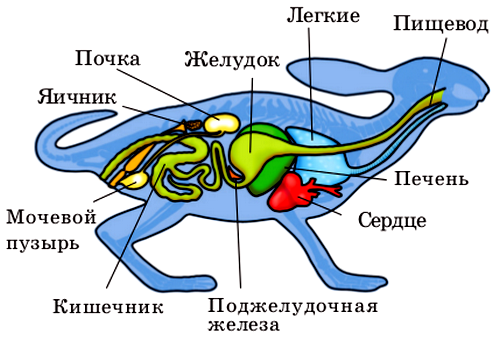

Пищеварительная система дифференцирована на отделы. Пищеварительные железы хорошо развиты. Преддверие рта окружено губами. У некоторых видов есть защечные мешки. В ротовой полости находятся зубы, закрепленные в альвеолах челюстей. Четыре пары слюнных желез. Их секрет содержит фермент птиалин, расщепляющий крахмал. В ротовой полости находится язык, функционирующий как орган вкуса, лакания жидкости, перемешивания пищи.

По пищеводу пища поступает в желудок. Желудок может быть однокамерным или многокамерным (у жвачных). Он снабжен многочисленными железами, выделяющими пищеварительный сок, слизь, кислоту и другие вещества. Строение желудка зависит от вида пищи. Желудок жвачных разделяется на рубец, сетку, книжку и сычуг. Пища в рубце подвергается брожению, затем поступает в сетку. Из сетки она отрыгивается в рот, где пережевывается. Потом пища поступает в книжку и сычуг. В этих отделах происходит ее окончательное переваривание.

Из желудка пища поступает в двенадцатиперстную кишку. В нее открываются протоки печени и поджелудочной железы. Здесь пища окончательно переваривается и всасывается. У растительноядных видов (грызунов, зайцеобразных) развивается длинная и широкая слепая кишка. Она играет роль «бродильного чана», в котором происходит переработка клетчатки. У плотоядных видов слепая кишка развита слабо или отсутствует. Толстый кишечник заканчивается анальным отверстием.

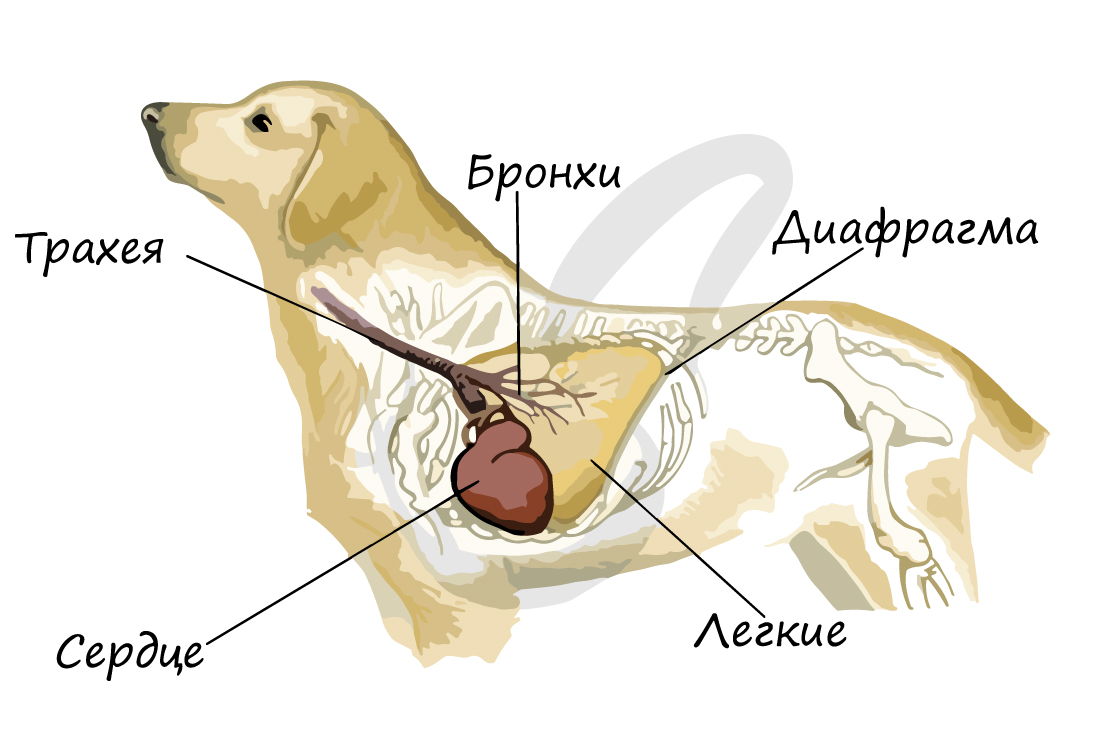

Органы дыхания млекопитающих состоят из дыхательных путей и легких. Роль кожи в газообмене невелика. Поверхность легких в 50—100 раз больше поверхности кожи. Гортань образует голосовой аппарат. Трахея и бронхи хорошо развиты. Легкие имеют ячеистое строение и состоят из огромного количества легочных пузырьков — альвеол. У хищников количество альвеол достигает 300—500 млн. В дыхании участвует диафрагма. Дыхательная система участвует в терморегуляции организма животного. Виды, у которых потовые железы развиты слабо, испаряют воду с поверхности языка. Так, в жаркую погоду количество выдыхаемого за 1 мин. собаками воздуха возрастает примерно в 30 раз. В результате увеличивается и количество испаряемой воды.

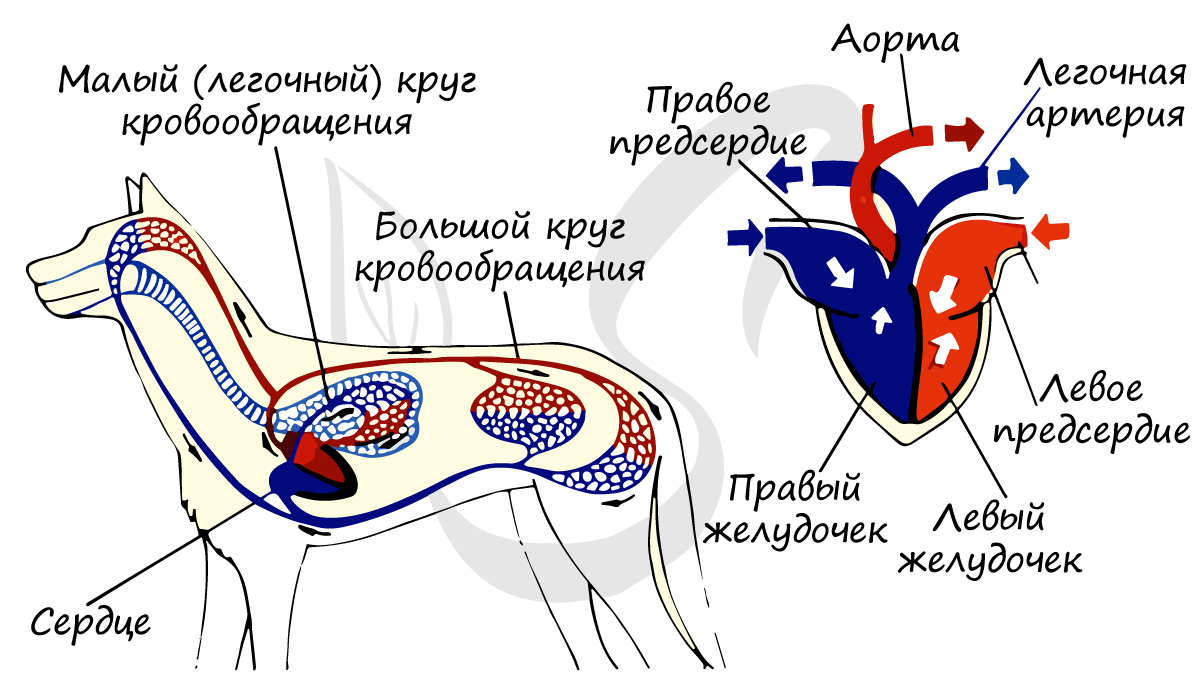

Кровеносная система состоит из четырехкамерного сердца и сосудов. Имеется только левая дуга аорты, отходящая от левого желудочка, стенки которого толще, чем у правого. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. В правом желудочке начинается малый, легочный круг кровообращения, который заканчивается в левом предсердии. Венозная кровь собирается от внутренних органов в воротную вену печени, а затем в заднюю (нижнюю) полую вену. От головы венозная кровь возвращается в сердце по верхней полой вене.

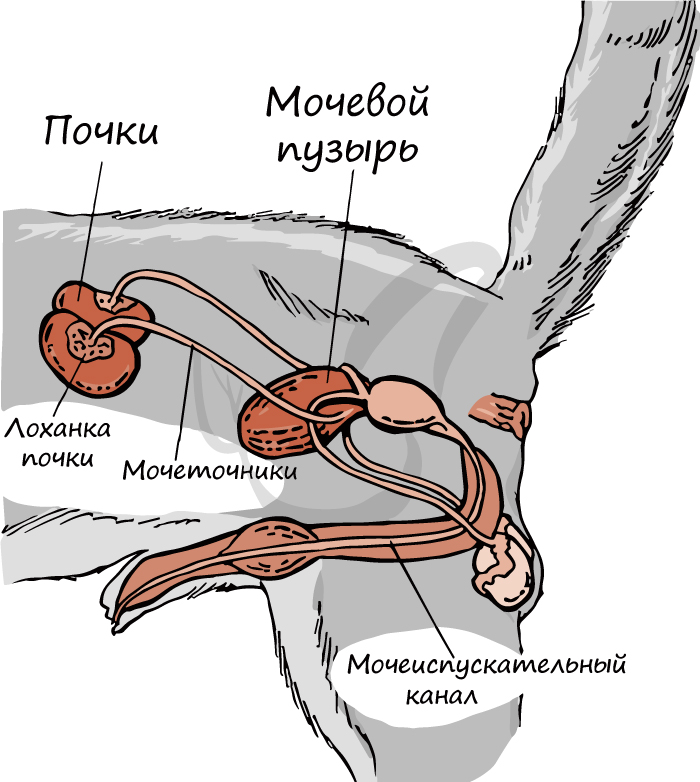

Выделительная система представлена парными тазовыми почками — метанефросом. Почки состоят из наружного коркового слоя и внутреннего мозгового слоя. В корковом слое расположены извитые канальцы, начинающиеся боуменовыми капсулами, внутри которых находятся клубки кровеносных сосудов. Извитые канальцы впадают в собирательные канальцы, которые находятся в мозговом слое и открываются в почечную лоханку. Из лоханки моча по мочеточникам поступает в мочевой пузырь, а из него по мочеиспускательному каналу — наружу.

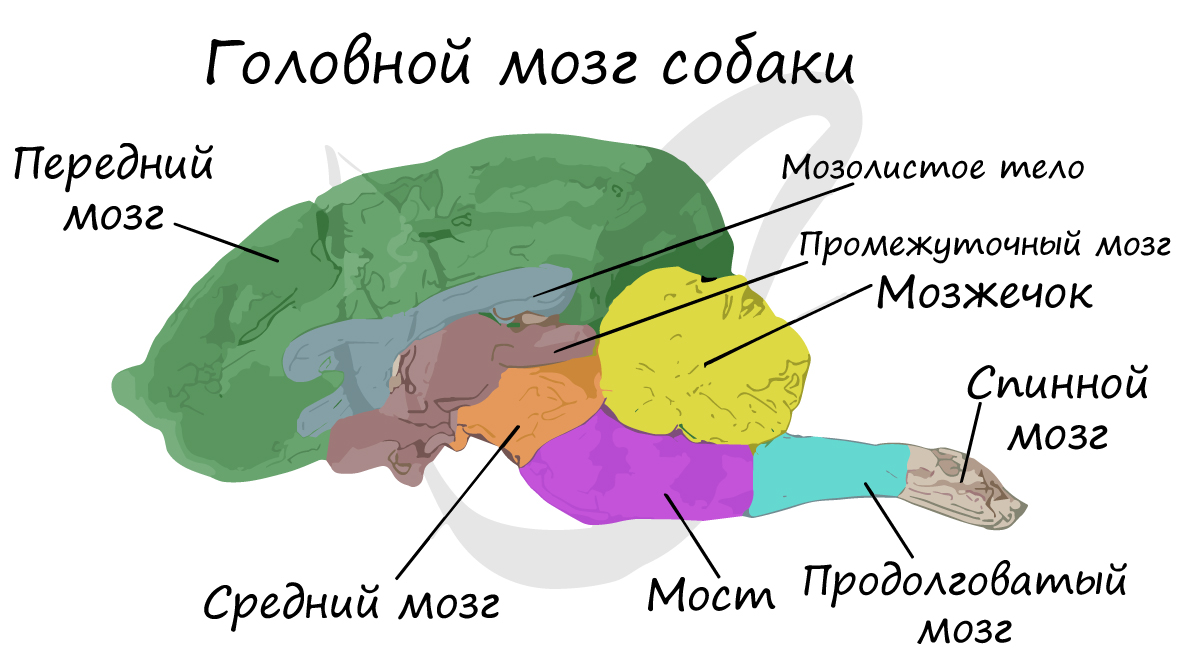

Нервная система хорошо развита. Это связано в первую очередь с увеличением общего объема мозга, особенно больших полушарий и мозжечка. Поверхность коры мозга сильно увеличена благодаря системе борозд и извилин. Такое развитие коры головного мозга обусловило адаптационные возможности млекопитающих.

Органы чувств у млекопитающих хорошо развиты. Важнейшую роль в их жизни играет обоняние. Обонятельные капсулы увеличены и снабжены системой складок.

Органы слуха так же хорошо развиты. В их структуре появляется наружный слуховой проход и ушная раковина.

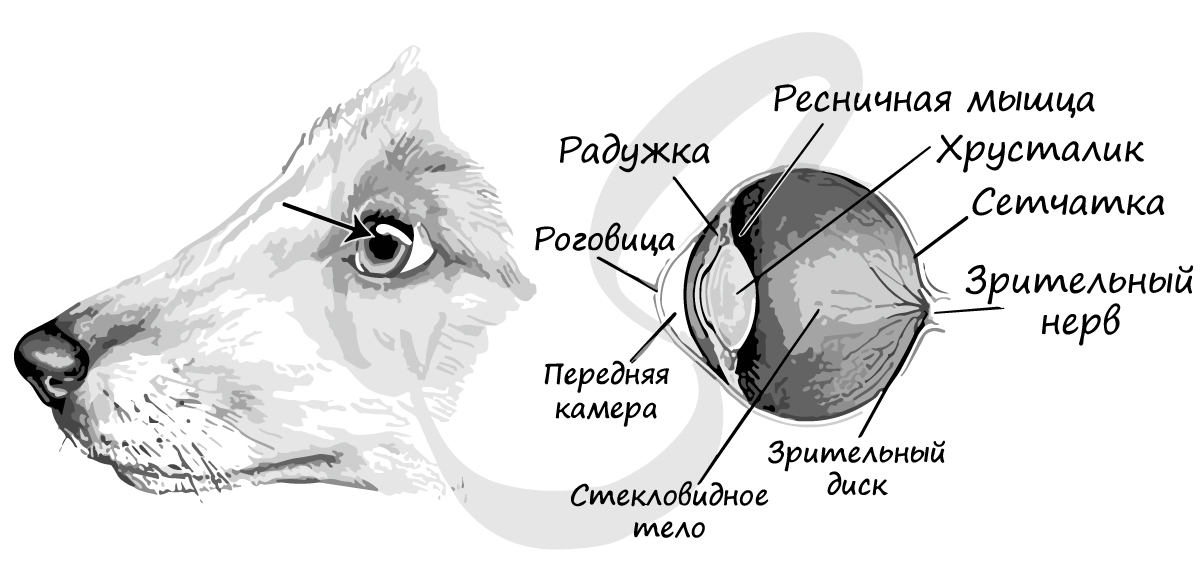

За барабанной перепонкой, в среднем ухе расположены три слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко — производные костей нижней челюсти. Органы зрения и различение цвета развиты слабее, чем у птиц. У некоторых видов глаза редуцированы (кроты, слепыши). Органы осязания представлены вибриссами — осязательными волосами.

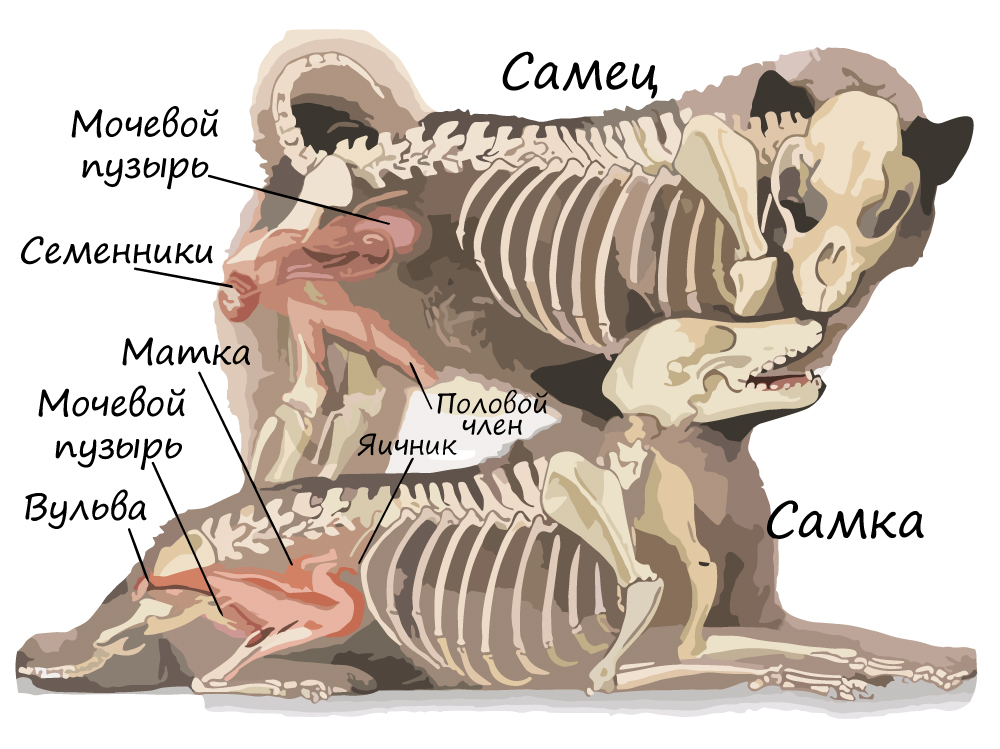

Половая система образована парными семенниками у самцов и яичниками у самок. Семенники находятся в мошонке, сообщающейся с полостью тела паховым каналом. Сперматозоиды выводятся из семенников по семяпроводам через половой член.

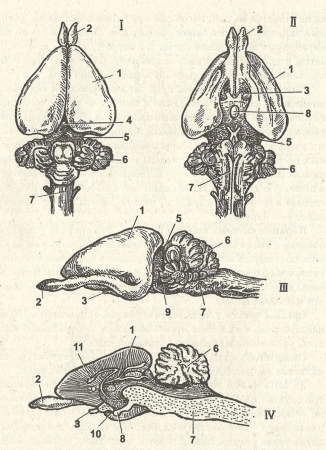

Рис. 38. Мозг кролика: I — сверху; II — снизу; III — сбоку; IV — продольный разрез. 1 — большие полушария; 2 — обонятельные доли; 3 — зрительный нерв; 4 — эпифиз; 5 — средний мозг; 6 — мозжечок; 7 — продолговатый мозг; 8 — гипофиз; 9 — варолиев мост; 10 — мозговая воронка; 11 — мозолистое тело

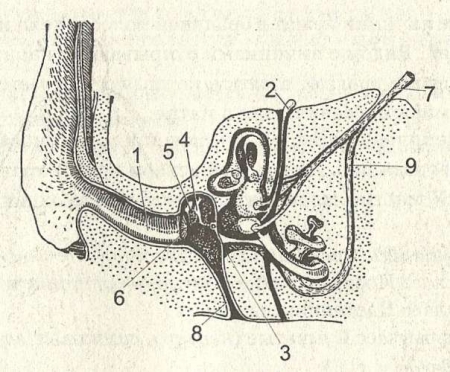

Рис. 39. Схема органа слуха млекопитающего: 1 — наружный слуховой проход; 2 — эндолимфатический канал; 3 — круглое окно; 4 — наковальня; 5 — молоточек; 6 — барабанная перепонка: 7 — слиховой нерв: 8 — евстахиева триба: 9 — нерв улитки

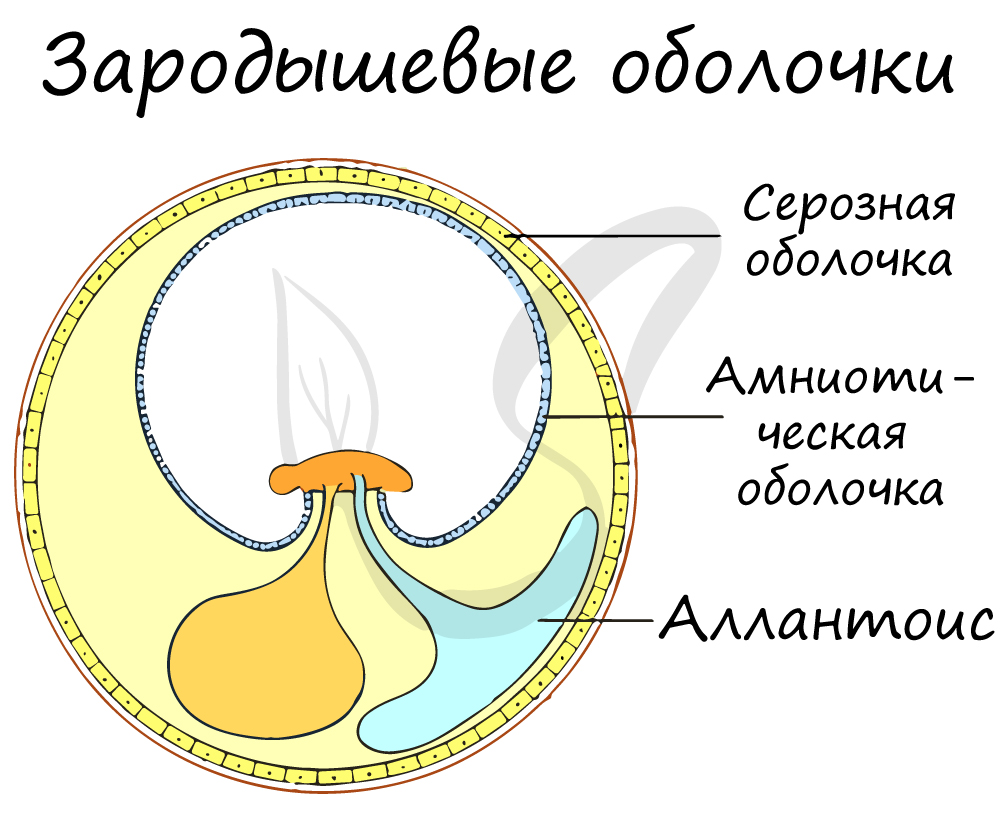

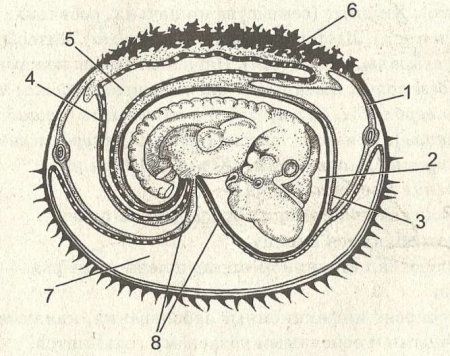

Рис. 40. Зародыш кролика в конце двенадцатого дня: 1 — серозная оболочка; 2 — амниотическая полость; 3 — амнион; 4 — аллантоис; 5 — полость аллантоиса; 6 — утолщенная часть серозы, на которой образуется плацента; 7 — полость желточного мешка; 8 — пупочный канатик

Парные яичники лежат в брюшной полости тела и прикреплены к ней. Рядом с яичниками открываются парные яйцеводы. Яйцеводы впадают в матку, которая открывается во влагалище. Эмбрион развивается в матке.

Все млекопитающие (за исключением утконоса и ехидны) — живородящие. Детенышей вскармливают материнским молоком. У многих млекопитающих развита охрана потомства.

- подкласс Первозвери (клоачные) — утконос и ехидна;

- подкласс Настоящие звери;

- инфракласс Сумчатые ( кенгуру, сумчатые волки, сумчатые медведи и т.д.);

- инфракласс Плацентарные (высших зверей);

- отряды:

- Насекомоядные ( землеройки, ежи, кроты, выхухоли),

- Рукокрылые ( летучие мыши, вампиры),

- Грызуны ( белки, бобры, мыши, дикобразы и др.),

- Зайцеобразные ( зайцы и пищухи),

- Хищные (семейства кошачьих, собачьих, медведей, гиен и др.),

- Ластоногие ( тюлени, моржи), китообразных (киты, дельфины, кашалоты),

- Парнокопытные: нежвачные — свиньи, бегемоты;

- жвачные — олени, жирафы, быки;

- мозоленогие — верблюды, ламы,

- Непарнокопытные ( лошади, носороги, тапиры),

- Приматы:

- низшие ( тупайи, лемуры, лори)

- высшие ( капуцины, мартышки, человекообразные).

- являются участниками трофических цепей;

- употребляются в пищу;

- являются источником промышленного сырья — кожи, лекарств;

- переносят инфекционные заболевания, являются промежуточными и основными хозяевами гельминтов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса

ГОСТ

Общая характеристика класса Млекопитающие

Класс Млекопитающие (Mammalia), или Звери (Theria) – теплокровные амниоты.

Это наиболее высокоорганизованная группа животных. Всего насчитывается более 4 000 видав.

Класс Млекопитающие включает три подкласса:

- Яйцекладущие (Prototheria).

- Сумчатые (Metatheria).

- Плацентарные (Eutheria).

Наиболее наглядно прогрессивные черты развития проявляются

- в значительном развитии центральной нервной системы и органов чувств;

- в наличие сложной системы терморегуляции, обеспечивающей относительное постоянство температуры тела (37-39 ºС);

- в живорождении и выкармливании потомства молоком.

Характерными чертами класса являются:

- волосяной покров тела (у некоторых видов редуцирован);

- наличие в коже потовых и сальных желез;

- сильно развита кора больших полушарий;

- с позвоночником череп соединяется двумя мыщелками;

- наличие в среднем ухе трех слуховых косточек;

- зубы различаются по назначению и форме, расположены в ячейках челюстей;

- альвеолярное строение легких;

- четырехкамерное сердце;

- наличие диафрагмы, разделяющей грудную и брюшную полость;

- тазовые почки;

- живорождение, но есть и яйцекладущие виды;

- выкармливание детенышей молоком, которое выделяется протоками молочных желез.

Внешнее строение и покровы

Форма и размеры тела млекопитающих разнообразные.

Самым мелким представителем млекопитающих является белозубка-крошка, которая принадлежит отряду Насекомоядные, и имеет длину 2 см при массе в 2,5 г. Самым большим млекопитающим является синий кит, достигающий в длину 33 м и обладающий массой 150 тонн.

В теле выделяют голову, шею, туловище, передние и задние конечности, хвост (у некоторых видов может отсутствовать).

Покровы. Тело одето волосяным покровом (у немногих видов он редуцирован). Волосяной покров состоит из отдельных волос. Мех образован волосами двух видов: остевых – длинных, грубых и пуховых – тонких и нежных. Для обитателей умеренного и холодного климата свойственны линьки – смена волосяного покрова.

В коже расположены потовые и сальные железы. Характерной чертой млекопитающих является наличие молочных желез, протоки которых выделяют молоко.

Готовые работы на аналогичную тему

На конечных фалангах пальцев млекопитающих находятся роговые образования, производные эпидермиса: ногти, когти или копыта. Покровы животных участвуют в образовании рогов.

Внутреннее строение млекопитающих

Скелет взрослых зверей образован костными элементами и включает: череп, позвоночник с позвонками, кости поясов передних и задних конечностей и кости самих конечностей.

Мускулатура образована отдельными многочисленными мышцами. Скелетные мышцы состоят их поперечно – полосатой мышечной ткани. Некоторые внутренние органы содержат гладкую мышечную ткань.

Нервная система характеризуется высокой степенью сложности:

- большого размера головной мозг;

- развитые полушария переднего мозга и большой мозжечок;

- сложное строение коры больших полушарий, которая формирует сложную систему извилин и борозд, что значительно повышает ее поверхность.

12 пар головных нервов.

Хорошо развитые органы чувств включают органы обоняния, органы слуха (наружное, среднее и внутреннее ухо), органы зрения.

Диафрагма – мускульная перегородка – делит полость тела на грудной и брюшной отделы. В грудном отделе находятся легкие и сердце, в брюшной – желудок, печень, кишечник, почки и другие органы.

Пищеварительная система имеет ряд особенностей:

- на челюстях в ротовой полости в альвеолах сидят зубы: резцы, клыки, переднекоренные и собственно коренные;

- у большинства видов – однокамерный желудок. В полость которого выделяется секрет протоками желудочных желез (у жвачных животных желудок имеет сложное строение);

- от места соединения тонкого и толстого кишечника у многих форм отходит слепая кишка;

- мочеполовое отверстие отделено от анального промежностью (клоака сохранена только у ехидны и утконоса).

Органы дыхания представлены трахеей, парными бронхами и легкими. Трахея начинается гортанью, в стенках которой находится ряд хрящей. Хрящи препятствуют попаданию еды в трахею при заглатывании. Во внутренней оболочке гортани имеются голосовые связки. Легкие состоят из огромного количества альвеол. Дыхание осуществляется благодаря изменению объема грудной клетки и движениям диафрагмы.

Кровеносная система характеризуется следующими основными признаками:

- сердце четырехкамерное;

- большой и малый круги кровообращения;

- от левого желудочка сердца отходит дуга аорты, продолжающаяся в спинную аорту.

Органы выделения – бобовидной формы тазовые почки, расположенные в поясничной области. Почка имеет поверхностный корковый и внутренний мозговой слои. Образующаяся моча через почечные лоханки и мочеточники попадает в мочевой пузырь, из которого периодически выводится.

Органы внутренней секреции регулируют физиологические процессы. К важнейшим из них относятся: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы и др.

Половая система самцов представлена парными семенниками, чаще расположенными в мошонке, семяпроводами и копулятивным органом. У самок органы размножения состоят из парных яичников, яйцеводов и фаллопиевых труб, матки и влагалища.

Строение матки может быть различным:

- двойная матка (кролики);

- двураздельная матка (многие грызуны, свиньи);

- простая матка (летучие мыши, обезьяны).

Оплодотворение внутреннее, млекопитающие – живородящие животные (искл. ехидна, утконос).

Класс млекопитающие

Млекопитающие (Mammalia, от лат. mamma — женская грудь, сосок, вымя ) – класс теплокровных наземных животных, наиболее высоко развитых и вскармливающих своих детенышей молоком. Описано около 5500 видов.

По мере изучения млекопитающих не пренебрегайте главой “Анатомия человека”. Если встречаются новые термины, вы, скорее всего, одержите удачу, если попытаетесь найти их в этой главе. Ведь мы, люди – Homo sapiens – относимся к млекопитающим.

Появление настоящих млекопитающих произошло в мезозойскую эру. Десятки миллионов лет млекопитающие ютились на задворках мира динозавров, но, в конечном счете, эволюция расставила все на свои места: изменения климата привели к гибели динозавров. Здесь то и восторжествовали теплокровные млекопитающие, которые к настоящему времени заселили весь мир.

Преимущества млекопитающим дали многочисленные прогрессивные черты строения – ароморфозы. Давайте приступим к их изучению.

Ароморфозы млекопитающих

Замечу, что ароморфозы млекопитающих возникли независимо от птиц: это две разные эволюционные ветви. Млекопитающие произошли не от птиц, а от древних пресмыкающихся. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые ароморфозы окажутся уже вам знакомы.

-

Полная перегородка в сердце и разделение кругов кровообращения

У млекопитающих в сердце возникает полная перегородка: кровь не смешивается, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга. Это значительно повышает уровень обмена веществ: температура тела млекопитающих более не зависит от температуры окружающей среды, они приобретают теплокровность (гомотермию).

Развитие коры больших полушарий (КБП), центра высшей нервной деятельности, достигает пика. Такое сильное развитие КБП обеспечивает возникновение сложного поведения, облегчает формирование условных рефлексов, способствуя повышению выживаемости вида.

У млекопитающих появляется матка – особый мышечный орган, служащий для вынашивания плода. Во время родов матка способна сокращаться, обеспечивая изгнание плода из материнского организма. Выкармливают своих детенышей млекопитающие с помощью молока – секрета молочных желез. Молочные железы – прерогатива млекопитающих: их нет ни у одного другого животного.

Для млекопитающих характерна забота о потомстве, проявляющаяся и в уже упомянутом вскармливании молоком, и в том, что детеныши часто живут с матерью несколько лет. Еще во время беременности самка ищет укромное место для рождения потомства, заранее заготавливает корм. Такая забота выглядит удивительно трогательно в диком животном мире.

Волосы – составная часть защитного покрова млекопитающих, у животных называется мехом или шерстью. Если вы видите такой покров, то будьте уверены: перед вами млекопитающее. Волосы являются производным эпидермиса кожных покровов, также как потовые и сальные железы, впервые появившиеся у млекопитающих.

Волосяной покров помогает более эффективно сохранять тепло, обеспечивая термоизоляцию организму животного. Часть млекопитающих утратила волосяной покров, в связи со вторичноводным образом жизни: они избрали своей средой обитания моря, океаны, где волосяной покров явно был бы лишним и создавал ненужное трение о воду.

По выполняемой функции зубы делятся на резцы, клыки, предкоренные и коренные зубы. У некоторых групп животных, к примеру, у грызунов резцы приобретают способность к неограниченному росту. Часто хищники имеют хорошо развитые клыки: тигры, львы.

Классификация млекопитающих

Млекопитающие делятся на подкласс первозверей и противопоставленных им зверей, к которым относятся сумчатые и плацентарные.

Первозвери – наиболее примитивная группа млекопитающих, которых также называют яйцекладущими или клоачными. Они откладывают яйца в скорлупе точно также, как и пресмыкающиеся, имеют клоаку, вороньи кости (коракоиды).

Сумчатые животные отличаются короткой продолжительностью беременности, из-за чего им приходится донашивать детеныша в специальном кармане на брюшной стороне тела – сумке. В ней молодые особи развиваются и питаются молоком. Сумчатые встречаются только в Австралии, так как данный континент раньше остальных материков отделился от Гондваны, утратив с ней связь: это привело к формированию в Австралии удивительной флоры и фауны.

Плацентарные, называемые высшие звери, имеют хорошо развитую, совершенную плаценту и исходное число зубов – 44. Изучать строение млекопитающих мы будем на примере домашней собаки и других животных.

Домашняя собака

- Покровы, опорно-двигательная система

Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Имеются парные конечности: передние и задние, расположенные под телом животного, что является отличием от рептилий, у которых конечности расположены по бокам тела.

Две пары неубирающихся когтей (производных эпидермиса) расположены на конечностях. Кожа собаки эластичная и прочная, тело покрыто волосяным покровом, состоящим из ости и подшерстка.

В толще кожи проходит большое количеств кровеносных капилляров, которые участвуют в терморегуляции: могут сужаться (во время холода), либо расширяться (во время жары). Таким образом, кожа является депо крови и принимает участие в терморегуляции.

В коже находятся сальные железы, протоки которых открываются в волосяные сумки. Сальные железы выделяют жироподобный секрет, покрывающий кожу защитным слоем. Потовые железы имеют вид трубочек, свернутых в клубок, протоки которых открываются на поверхность кожи. При испарении секрета потовых желез поверхность кожи охлаждается, таким образом, потовые железы участвуют в терморегуляции.

Запомните, что млечные железы, давшие название целому классу – млекопитающим, являются по своему происхождению видоизмененными потовыми железами.

Позвоночник состоит из позвонков с плоской поверхностью, между которыми лежат хрящевые диски, помогающие равномерно распределить нагрузку на позвонки. Позвоночник включает 5 отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12-15), поясничный (2-9), крестцовый (1-9) и хвостовой (3-49).

У подавляющего большинства млекопитающих шейный отдел состоит из 7 позвонков. Представьте: 7 и в маленькой мышке, и в длинной шее жирафа – отличия только в размерах. Первые два шейных позвонка называются атлант и эпистрофей, они образуют суставы, обеспечивающие подвижность головы.

Пояс передних конечностей (плечевой) представлен ключицами и лопатками, коракоид подвергается редукции (исчезновению). Пояс задних конечностей (тазовый) состоит из тазовых костей: седалищной, подвздошной и крестцовой.

Свободная передняя конечность представлена плечевой костью (плечо), локтевой и лучевой костями (предплечье), запястьем, пястьем и фалангами пальцев (кисть). Скелет свободной задней конечности включает в себя бедренную кость (бедро), малую и большую берцовые кости (голень), предплюсну, плюсну и фаланги пальцев (стопу).

В зависимости от образа жизни животного пальцы на конечностях развиты в различной степени. Для летучих мышей характерны удлиненные фаланги пальцев, между которыми натянута перепонка. У антилоп (парнокопытные) развиты два пальца, а у лошадей (непарнокопытные) – один.

Мышечная система высокодифференцирована и приспособлена к выполнению самых разных движений. Отличительным анатомическим признаком млекопитающих является наличие диафрагмы – тонкой грудобрюшной мышечной перегородки, которая разделяет брюшную и грудную полости. Она имеет куполообразный вид, участвует в дыхании.

Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника, включающего тонкую, толстую и прямую кишку, оканчивающуюся анальным отверстием. В ротовой полости находятся специализированные зубы: резцы, клыки, предкоренные и коренные. Зубы располагаются в альвеолах – углублениях в кости челюсти.

Зубная формула может быть составлена для любого вида зверей, в зависимости от образа жизни она будет отличаться. Верхняя часть дроби отражает строение верхней челюсти, нижняя, соответственно, нижней. Числа обозначают количество зубов в последовательности: резцы, клыки, премоляры (предкоренные) и моляры (коренные).

В ротовую полость открываются слюнные железы. Пищеварительная система в целом типичного строения, в тонкую кишку открываются протоки печени и желчного пузыря, поджелудочной железы.

Особо необходимо отметить желудок жвачных животных. Из-за больших объемов растительной пищи, потребляемой ими, желудок имеет сложное строение. Он состоит из 4 отделов: сычуг, книжка, сетка и рубец.

Сначала пища попадает в рубец, где под действием микроорганизмов происходит расщепление целлюлозы: такая картина напоминает бродильный чан. Далее пища отрыгивается и вторично заглатывается, на этот раз, попадая сначала в сетку, затем в книжку и, наконец, в сычуг, который продолжается в тонкий кишечник.

Состоит из воздухоносных путей и легких. Воздухоносные пути представлены носовой полостью, гортанью, трахеей и бронхами. Легкие имеют альвеолярное строение, состоят из множества пузырьков – альвеол (300 – 500 млн.), которые оплетены густой сетью капилляров: именно здесь и происходит газообмен.

В гортани располагается орган голосообразования – хорошо развитые голосовые связки. В акте вдоха и выдоха принимают участие межреберные мышцы грудной клетки и особая мышца млекопитающих – диафрагма.

Дыхательная система участвует также в терморегуляции: по мере продвижения через воздухоносные пути воздух нагревается. При учащении дыхания интенсивнее идет теплоотдача.

Животные со слабо развитыми потовыми железами охлаждают свой организм, испаряя воду с поверхности языка. Так у собак в жаркую погоду частота дыхательных движений может достигать 30 в минуту.

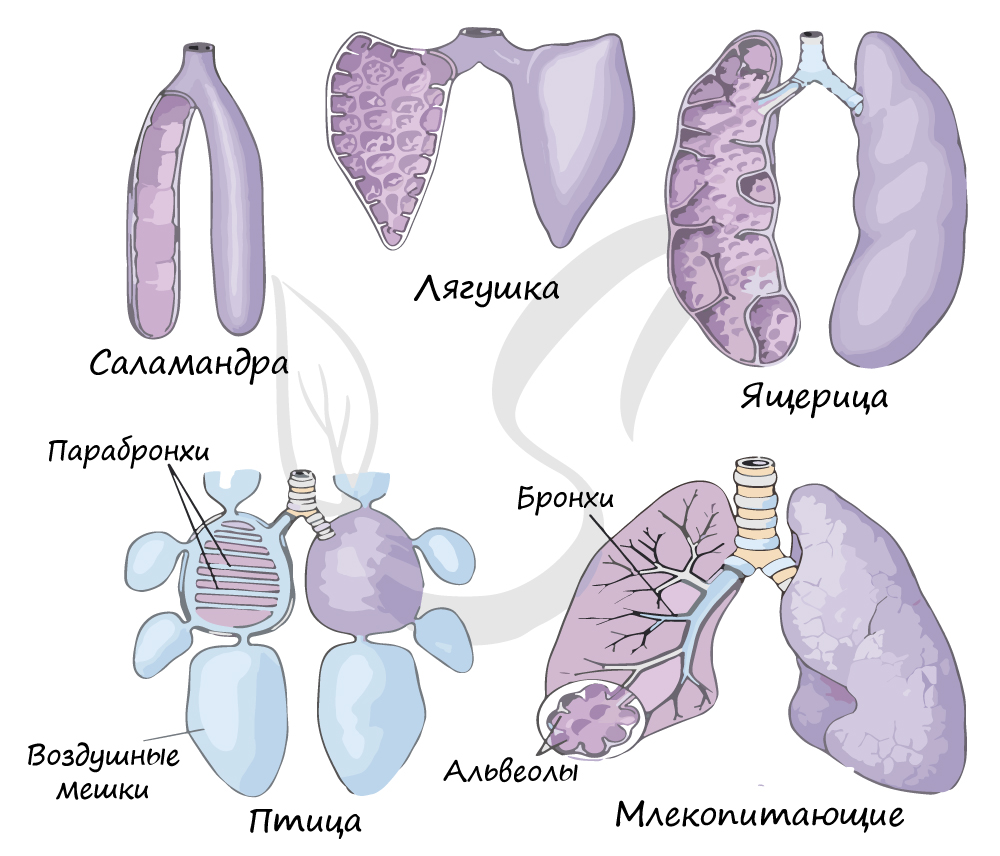

Теперь, когда вами изучены классы хордовых, вы можете познать эволюцию в сравнении. На схеме ниже вы увидите, как постепенно усложнялось строение легких, увеличивалась дыхательная поверхность.

При микроскопии крови заметна особенность млекопитающих – безъядерные эритроциты. Отсутствие ядра у одной клетки мало что дает, но отсутствие ядра у миллионов клеток повышает кислородную емкость крови, транспорт газов становится эффективнее.

Сердце млекопитающих четырехкамерное, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга, в связи с чем на более высокий уровень поднимается обмен веществ – возникает теплокровность. От сердца отходит только одна – левая дуга аорты.

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка, от которого отходит аорта. Она разветвляется на множество артерий, в конечном счете – до капилляров в тканях и органах, где происходит тканевой газообмен и перенос питательных веществ в клетки. Венозная кровь от внутренних органов и тканей по венам собирается правое предсердие.

Малый (легочный) круг кровообращения начинается из правого желудочка (куда венозная кровь попадает из правого предсердия), далее кровь направляется в легочный ствол, легочные артерии и наконец – в капилляры легких. Здесь происходит газообмен: из альвеолярного воздуха в кровь поступает кислород, а из крови удаляется углекислый газ. После этого насыщенная кислородом артериальная кровь направляется по легочным венам в левое предсердие.

Хотел бы предупредить распространенную ошибку: понятие о том, что по венам течет венозная кровь, а по артериям течет артериальная кровь – в корне неверно.

Запомните, что артерии это сосуды, по которым кровь движется от сердца, а вены – к сердцу. Их названия не зависят от насыщения кислородом крови , так, к примеру, в малом круге кровообращения по легочным артериям к легким течет венозная кровь.

Органами выделения млекопитающих являются тазовые (вторичные) почки, называемые также – метанефрос. Почки лежат по бокам позвоночника, имеют бобовидную форму. От каждой почки отходит по мочеточнику, впадающему в мочевой пузырь. Мочевой пузырь – резервуар мочи, служит для ее накопления. Из мочевого пузыря берет начало мочеиспускательный канал.

Основной конечный продукт обмена веществ у млекопитающих – мочевина. Мочевина образуется в печени, попадает в кровь и фильтруется почками.

Вам уже известно, что нервная система достигает исключительно высокого уровня развития. Сложное поведение млекопитающих и быстрое легкое формирование у них условных рефлексов осуществляется в первую очередь благодаря развитию коры больших полушарий головного мозга.

Благодаря бороздам, углублениям участков головного мозга, и извилинам, волнистым складкам, поверхность больших полушарий значительно увеличивается. Такой тип мозга называется кортикальный (от лат. cortex — кора). Хорошо развит мозжечок, отвечающий за координацию движений. Средний мозг относительно небольших размеров.

Органы чувств у разных отрядов млекопитающих развиты неодинаково. Органы обоняния находятся в верхней части носовой полости, хорошо развиты у собак: в их головном мозге можно обнаружить две большие обонятельные доли.

Органы зрения представлены глазами. Аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, у млекопитающих достигается только изменением кривизны хрусталика под влиянием сокращений ресничной мышцы.

Органы слуха хорошо развиты, особенно у ночных и сумеречных животных. Внутренне ухо является органом слуха и равновесия. У млекопитающих впервые появляется наружный отдел уха – ушная раковина, которая улавливает звуки и выполняет функцию антенны-фильтра.

Среднее ухо содержит уже три слуховых косточки: молоточек, наковальню и стремечко.

Особо отметим органы осязания млекопитающих – вибриссы (от лат. vibro — колеблюсь), или осязательные волоски. Это длинные жесткие волосы, возвышающиеся над поверхностью шерстного покрова, расположенные пучками около глаз. Каждой вибриссе отведен свой участок мозга.

Вибриссы улавливают воздушные потоки, которые отражаются от объектов окружающей среды. С помощью вибрисс и при участии органов зрения головной мозг строит картину трехмерного мира, благодаря чему животное в полной темноте может успешно обходить препятствия.

Половые железы представлены парными семенниками у самцов, яичниками – у самок. Семенники находятся вне полости тела в мошонке, от них начинается семявыносящий, а затем и семяизвергательный канал, впадающий в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал открывается на половом члене.

Женская половая система состоит из яичников, от которых начинаются яйцеводы (фаллопиевы трубы), открывающиеся в матку. Матка, мышечный орган, задним концом сообщается со влагалищем. Вульва – собирательное название женских наружных половых органов. Оплодотворение внутреннее, происходит в фаллопиевой трубе.

Зародыш развивается в организме матери, окружен зародышевыми оболочками, характерными для амниот. Вокруг зародыша образуется амнион – пузырь с амниотической жидкостью, серозная оболочка и особый зародышевый орган дыхания – аллантоис.

Значение млекопитающих

- Как и все живые существа, млекопитающие являются звеном в цепи питания (консументами)

- Мясо крупного рогатого скота, многих других животных употребляется в пищу человеком с самых древних времен

- Являются источником сырья для изготовления лекарств, различных изделий одежды

- Переносят возбудителей, вызывающих у человека инфекционные заболевания: мыши, крысы, лисы, белки

- Являются хозяевами гельминтов, в них могут находится многие паразиты: бычий цепень, свиной цепень, эхинококк, трихинелла

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Класс Млекопитающие: характеристика, особенности строения, происхождение и развитие

В современной фауне насчитывается 4-4,5 тыс. видов млекопитающих, или зверей. Они представляют собой высший класс позвоночных, органы которых, особенно кора большого мозга, достигли на современном этапе их развития наивысшей дифференцировки.

Тело млекопитающих покрыто кожей и волосами. Кожа богата сальными и потовыми железами. Последние выделяют пот, благодаря чему осуществляется терморегуляция.

Все млекопитающие характеризуются присутствием млечных желез, которые являются видоизмененными потовыми железами. У них имеется предротовая полость, ограниченная губами и зубами. В отличие от пресмыкающихся зубы млекопитающих дифференцированы. Есть диафрагма, отделяющая грудную полость от брюшной. Имеется наружное ухо (ушная раковина), а в среднем ухе есть три слуховые косточки.

Благодаря прогрессивному развитию центральной нервной системы, теплокровности, наличию волосяного покрова, вынашиванию детенышей в теле матери и вскармливанию их молоком, млекопитающие одержали победу в конкуренции с рептилиями и другими позвоночными и прочно завоевали не только сушу, но и другие среды обитания.

Характеристика, морфология и физиология млекопитающих

Рассмотрим морфологию и физиологию млекопитающих на примере домашней собаки.

Это первое животное, прирученное первобытным человеком. Характерными признаками семейства собак являются средние размеры тела, сильно развитые длинные ноги, приспособленные для бега, хорошо развитое обоняние и наличие 42 зубов.

Несмотря на большое разнообразие пород собак они все относятся к одному виду. В зависимости от использования домашних собак человеком и их назначения, все породы этих животных делят на служебных, охотничьих и декоративных. Собаки хорошо поддаются дрессировке.

Породы собак

Служебные собаки (лайка, боксер, овчарка и др.) используются для различных целей: охраны разнообразных объектов, стад, поиска полезных ископаемых, розыска преступников. Во время войны использовали собак для разыскивания раненых и вывоза их с поля боя, истребления танков, отыскивания мин, оказания помощи связистам и т.п.

Для промысловой и спортивной охоты на птиц и зверей человек вывел большое число разнообразных пород охотничьих собак: гончих, борзых, норных, лаек, легавых и т.д.

Декоративные собаки (болонки, японские и пекинские собачки, пудели, карликовые породы терьеров, мопсы и др.) хозяйственного значения не имеют. Их разводят любители домашних животных.

Собак часто используют в качестве лабораторных животных.

Внешнее строение

Внешнее строение собак

Туловище домашней собаки (например, лайки или овчарки) стройное с хорошо развитой мускулатурой. Тело собаки не касается земли, поскольку ее конечности находятся под туловищем, тогда как у пресмыкающихся они расположены по бокам тела. При ходьбе и беге собаки опираются на пальцы с прочными когтями. Голова животного находится на гибкой шее и очень подвижна.

Кожа прочная и эластичная, так как смазывается выделениями сальных желез, протоки которых открываются в волосяную сумку. Она покрыта волосяным покровом. Длинные и толстые волосы — ость, а более мелкие и короткие — подшерсток, или подпушь. Подшерсток и кожа предохраняются от повреждений грубой и прочной шерстью. Подшерсток служит для сохранения тепла тела, так как в нем задерживается много воздуха.

Собака, как и многие виды млекопитающих, линяет 2 раза в год. Охлаждение организма собаки достигается учащенным дыханием в связи с тем, что потовых желез у них мало. Кожа же большинства зверей имеет большое количество потовых желез.

Скелет и мускулатура

Черепная коробка млекопитающих значительно крупнее, чем у пресмыкающихся, что связано с хорошо развитым головным, мозгом. В скелете собаки, как и других видов млекопитающих, отмечается четкое расчленение позвоночного столба на: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отделы, а также наличие плоских сочленовных поверхностей позвонков с хрящевыми дисками (менисками) между позвонками.

Характерно постоянное число шейных позвонков, для всех млекопитающих равное семи. В грудных позвонках имеются отростки, к которым прикрепляются ребра. Грудная клетка образуется позвонками, ребрами и грудиной. Позвонки крестцового отдела срастаются с костями таза.

Строение скелета собаки

Пояс передних конечностей собаки образуется двумя лопатками с приросшими к ним вороньими костями и двумя ключицами. Пояс задних конечностей, или таз, состоит из двух безымянных костей образованных сращением трех пар тазовых костей (подвздошных, седалищных и лобковых).

Мышечная система у собаки развита исключительно хорошо, сложна и насчитывает несколько сотен отдельных, специализированных мышц. Особое развитие получили мышцы спины и конечностей.

Полости тела

Полости тела собаки

У домашней собаки, как и у всех других видов млекопитающих, грудная полость тела отделена от брюшной грудобрюшной преградой, или диафрагмой. Стенки этих полостей и внутренние органы, расположенные в них, покрыты тонкой оболочкой. В грудной полости эта оболочка называется плеврой, а в брюшной — брюшиной.

Как в грудной, так и в брюшной полостях содержится небольшое количество жидкости. При воспалительных процессах в грудной и брюшной полостях количество жидкости может увеличиваться.

Размножение и развитие млекопитающих

Половые железы парные. Развитие зародыша у высших — внутриутробное, происходит в специальном органе — матке. Зародыш млекопитающих связан через свои оболочки со стенкой матки через плаценту.

Он соединяется с плацентой через пуповину. В кровь зародыша поступают питательные вещества и кислород из крови матери, а в обратном направлении — вредные продукты жизнедеятельности, в том числе и углекислый газ.

На ранних стадиях развития у зародыша собаки и других млекопитающих отмечаются жаберные щели, хорда и другие признаки, характерные для низших хордовых. У различных видов зверей продолжительность внутриутробного развития, или беременность, различна. Например, у грызунов (мышей, хомячков) беременность продолжается 11-15 дней, у домашних собак — два месяца, а у слонов — почти до полутора лет.

Поведение

Наряду с инстинктами огромное значение в поведении имеет образование условных рефлексов, которые легче и быстрее вырабатываются у видов, имеющих наиболее хорошо развитую кору большого мозга.

Детеныши млекопитающих узнают свою мать уже с первых дней жизни. В дальнейшем они становятся более опытными. Взаимное преследование, борьба, прыжки и бег способствуют не только тренировке животных, но и выработке приемов защиты и нападения.

В связи с изменениями окружающей среды у млекопитающих постоянно вырабатываются новые условные рефлексы, а не подкрепляющиеся раздражителями старые утрачиваются. Поэтому млекопитающие быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям внешней среды.

Забота о потомстве

Забота о потомстве у млекопитающих

Так как у многих млекопитающих (хищных, грызунов и др.) детеныши рождаются слепыми, а иногда и голыми, то самки еще до родов начинают строить логово или гнездо. После родов самки вылизывают своих детенышей, кормят, согревают и охраняют их, следят за чистотой убежища.

Растительноядные млекопитающие рождают детенышей вполне сформированных, способных через несколько часов следовать за матерью. У этих животных забота о потомстве заключается в кормлении его молоком и охране. Самки всех млекопитающих проявляют большую активность при защите потомства, иногда даже рискуя своей жизнью. Самцы, как правило, о потомстве не заботятся. Обычно пары образуются только на период размножения.

Происхождение млекопитающих

Млекопитающие произошли от древних примитивных рептилий. Исходной группой служили зверозубые ящеры. Боковой ветвью были первозвери. Предками сумчатых и плацентарных стала вымершая группа животных. Древнейшим отрядом плацентарных являются насекомоядные.

От примитивных насекомоядных произошли грызуны, рукокрылые и древние хищные, а от последних — современные хищные, ластоногие, китообразные и примитивные копытные.

Современные млекопитающие делятся на два подкласса: Первозвери и Настоящие звери. К первому подклассу относится лишь один отряд — Однопроходные, а ко второму подклассу — инфракласс Низшие звери с одним отрядом Сумчатые и инфракласс Высшие звери, к которому относят 17 отрядов современных и 14 отрядов вымерших животных.

Роль млекопитающих в природе и жизни человека

Особенно большую роль в природе играют млекопитающие мелких и средних размеров. Например, грызуны, с одной стороны, поедают много семян и растений, а с другой — сами являются источником пищи для многих видов хищников

Невозможно переоценить огромное экономическое значение млекопитающих, домашних и промысловых животных. Млекопитающие — источник, мяса, жиров, молока, шкур, меха и шерсти.

Медицинское и ветеринарное значение млекопитающих связано с тем, что они могут быть носителями возбудителей болезней человека и животных.

Хотя фауна богата и разнообразна, но млекопитающие нуждаются в охране. Так, в Международную Красную книгу внесена выхухоль — реликт третичного периода, обитающая на востоке по Северскому Донцу и его притокам, а также по некоторым рекам, впадающим в Волгу и Урал.

За пределами нашей страны эти животные нигде не встречаются. В Международную Красную книгу внесен также тюлень-монах, встречающийся в прибрежных районах Черного моря между дельтой Дуная и островом Змеиным. В Черном море он встречается также у берегов Турции и Румынии.

В Красную книгу внесен ряд видов летучих мышей (вечерница гигантская, длиннокрыл обыкновенный), кот лесной, перевязка, зубр и слепыш песчаный. Кроме того, в Красную книгу внесено еще несколько видов летучих мышей, обитающих преимущественно в Карпатах и Крыму, землеройка, еж ушастый, слепыш буковинский, хорь степной и ряд других.

Млекопитающие животные – основные признаки и особенности класса

На Земле существует множество разнообразных живых организмов. Всех созданий группируют по определённым признакам. Животные млекопитающие, которые относятся к типу хордовые, являются самым высокоорганизованным классом. Сегодня существует около 5500 разновидностей этих созданий. Они распространены по всему миру и проживают не только в дикой природе, но и рядом с людьми.

- Краткое описание

- Общие черты

- Характеристика подклассов

- Признаки плацентарных

Краткое описание

Млекопитающие относятся к позвоночным животным и входят в класс синапсид надкласса четвероногих. К этому классу также относится Человек разумный.

Современные учёные считают, что млекопитающие произошли от звероподобных древних рептилий, которых они назвали синапсидами. Поэтому современные формы часто сравнивают с пресмыкающимися. В отдельную группу млекопитающие выделились в конце триасового периода.

Все современные виды высокоорганизованных форм имеют общую характерную черту, которая отличает их от других существ на планете: животные выкармливают своё потомство молоком. Это тот признак класса млекопитающих, какой свойствен и человеку.

Млекопитающие встречаются на всех материках, в океанах и практически на любом острове. Они населяют все биотопы планеты. Некоторые виды выбрали небольшие ареалы, к которым они привязались в процессе эволюции. Для таких животных важны природные условия, как температура, почва или пища. Иногда причиной становятся естественные барьеры, например, морские пространства. Существуют разновидности млекопитающих, которые проживают на обширных территориях и способны переносить разные температурные показатели. В зависимости от окружающих условий животные могут передвигаться в пространстве различными способами: бегом, ходьбой, лазанием, прыжками, полётом или плаванием.

Общие черты

Не только вскармливание детёнышей молоком считается существенным признаком животных класса млекопитающих. Необходимо перечислить и другие особенности, которые отличают созданий от других разновидностей позвоночных:

- способность сохранять постоянную температуру тела при любом климате;

- наличие волосяного покрова;

- развитые потовые, сальные и молочные железы, роговые образования;

- наличие одной скуловой дуги в черепе;

- позвоночник с чётким разделением на пять отделов;

- позвонки с плоскими сочленяющимися поверхностями;

- наличие семи позвонков в шейном отделе;

- развитая подкожная мускулатура;

- наличие диафрагмы;

- лёгкие с альвеолярным строением и увеличенной площадью дыхательной поверхности;

- отлично развитая нервная система;

- обеспечение дыхательного процесса лёгкими, межрёберными мышцами и диафрагмой;

- сильное развитие переднего мозга;

- особый тип залегания серого вещества в спинном мозге;

- пирамидный путь от переднего мозга к продолговатому и спинному;

- четырёхкамерное сердце;

- чёткое разделение кругов кровообращения;

- очень чувствительные органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса;

- гетеродонтность;

- сложная структура желудочно-кишечного тракта;

- органы выделения в виде парных тазовых почек;

- строгое разделение полов;

- оплодотворение внутреннего типа;

- подверженность прионным болезням, которые бывают только у некоторых видов грибов.

Всем животным подкласса звери также характерно живорождение. Кроме того, у большинства млекопитающих преобладает значительное количество лимфатической ткани в стенках слепой кишки. Единственным хладнокровным представителем класса выступает грызун голый землекоп.

Тело практически всех млекопитающих делится на голову, шею, туловище, парные передние и задние конечности и хвост. Многие животные передвигаются быстро в своей среде обитания. Это можно объяснить тем, что конечности находятся под туловищем, которое во время движения млекопитающего не касается земли.

Характеристика подклассов

Млекопитающие разделяются на подклассы, инфраклассы и отряды, которые обычно изображают в виде схематических рисунков. Представители хордовых делятся на следующие подгруппы: Первозвери и Настоящие звери.

Первый подкласс имеет всего один отряд, который называется Клоачные (или Яйцекладущие). Название обусловлено тем, что кишечник и мочеполовой синус животных впадает в клоаку, а не в разные проходы, выводящие наружу. Отряд включает утконоса и ехидну. Животные обитают в Австралии и на близких к ней островах. Эти млекопитающие считаются уникальными, поскольку они выводят потомство с помощью яиц.

Подкласс Настоящих зверей ещё называют Живородящими. После оплодотворения зародыши развиваются в матке до рождения. Газообмен и питание эмбриона происходят через плаценту.

Подкласс зверей разделён на два инфракласса:

- Плацентарные. Самая обширная группа составляет почти 95% от всего класса млекопитающих. Детёныши рождаются в относительно развитой стадии. Затем самки вскармливают их молоком.

- Сумчатые. Самки донашивают маленьких детёнышей в сумке на своём брюхе, в котором находятся молочные железы.

Живородящие звери приспособлены к жизни в самых разнообразных условиях. Их места обитания совпадают с ареалом всего класса млекопитающих.

Признаки плацентарных

Подкласс Настоящих зверей считается самой процветающей группой. Животные этой группы различаются по строению, местам обитания и другим особенностям. Подкласс состоит из 18 отрядов:

- Насекомоядные. Животные характеризуются небольшим размером и мордой с подвижным хоботком.

- Грызуны. Зверьки обладают парой резцов на верхней и нижней челюсти. Зубы лишены корней и постоянно растут, регулярно стачиваясь.

- Зайцеобразные. На верхней и нижней челюсти тоже имеют по паре резцов. Зубки у животных растут постоянно.

- Рукокрылые. Передние конечности зверей имеют кожистые перепонки между пальцами, которые позволяют животным летать.

- Шерстокрылы. Шею, хвост и конечности животных соединяет плотная перепонка, покрытая сверху шерстью.

- Хищные. Млекопитающие отличаются хорошо развитыми клыками и жевательной мускулатурой.

- Неполнозубые. У представителей этого отряда зубы полностью отсутствуют или недоразвиты.

- Приматы. Ведут древесный образ жизни за счёт хватательных конечностей с пятью пальцами. Обычно млекопитающие живут стадами. Их главное отличие — высокое развитие головного мозга.

- Ящеры. Морда, брюхо и внутренняя поверхность конечностей животных покрыты короткой и жёсткой шерстью. Остальные части тела покрывает ромбическая чешуя.

- Хоботные. Главные отличительные признаки группы — длинные бивни и хобот. Животные относятся к травоядным и считаются самыми крупными наземными млекопитающими.

- Мозоленогие. Звери отличаются двупалыми конечностями с тупыми когтями и мозолистым выростом на ступнях.

- Дамановые. Травоядные млекопитающие напоминают внешне сурков или морских свинок.

- Парнокопытные. У животных имеются копыта с развитыми третьим и четвёртым пальцами. Другой основной признак зверей — желудок из четырёх отделов.

- Непарнокопытные. Характеризуются копытами с нечётным количеством пальцев, которые покрыты роговым чехлом.

- Ластоногие. Звери отличаются веретенообразным телом и пятипалыми конечностями в виде плавников. Проживают на суше и в воде.

- Китообразные. Тело животных лишено волосяного покрова. Млекопитающие не имеют задних конечностей, зато у них есть хвостовой плавник. Всю жизнь они проводят в воде.

- Сирены. Внешне животные напоминают китообразных, но характеризуются более выраженной шеей.

В самостоятельный отряд выделяют трубкозубов. Когда-то их отнесли к группе муравьедов, однако общей чертой между млекопитающими был только рацион. Учёные пока не нашли ответ об эволюционном происхождении этих животных.

Млекопитающие представляют большой интерес для учёных и обычных людей. Эти создания удивляют выраженными адаптивными способностями и сложным поведением. О них написано множество научных статей, поскольку эти животные имеют большое значение как для окружающей природы, так и для человека.

Млекопитающие животные: строение, общая характеристика и признаки класса, размножение

Млекопитающие — теплокровные позвоночные животные с развитым волосяным покровом и вскармливающие своих детенышей молоком. Сердце у них четырехкамерное, хорошо развита центральная нервная система. Для этого класса характерно живорождение и забота о потомстве. Большинство млекопитающих — четвероногие животные, у которых туловище высоко поднято над землей, а конечности располагаются под туловищем. Такое строение тела способствует более совершенному передвижению их по суше. У млекопитающих хорошо выражена шея, что позволяет голове иметь большую степень подвижности.

Волосяной покров на теле неоднороден. Подшерсток — мягкий тонкий волос, не имеющий волосяных луковиц в коже, служащий для сохранения тепла. Ость — грубый волос, защищающий тело от намокания и повреждений и имеющий волосяные луковицы в коже. Волосы состоят из рогового вещества, как перья птиц и чешуйки у пресмыкающихся.

Роговыми образованиями являются когти, ногти, копыта и рога.

Кожа зверей эластична и имеет сальные и потовые железы. Потовые железы выделяют пот, сходный по химическому составу с мочой. Пот, испаряясь, предохраняет тело от перегрева. Млечные железы есть только у самок и являются производными потовых желез.

В связи с приспособлением к передвижению в разных средах конечности у млекопитающих имеют разную форму. Например, у китов и дельфинов конечности изменены в ласты, а у летучих мышей — в крылья.

Расположенные во рту млекопитающих зубы дифференцированы на резцы, клыки и коренные зубы. Сверху они покрыты эмалью.

Глаза имеют веки с ресницами. Мигательная перепонка (третье веко) недоразвита. Зрение развито слабее, чем у птиц. Органы слуха состоят из наружного уха, улавливающего звуки с помощью ушной раковины, среднего уха и внутреннего. Слух и обоняние хорошо развиты почти у всех млекопитающих. Органы осязания находятся на коже. Эту роль выполняют вибриссы — длинные жесткие волосы, расположенные на бровях, щеках, подбородке и губах.

Скелет млекопитающих имеет несколько отделов. В шейном отделе преимущественно 7 позвонков, в грудном отделе – 12-15 позвонков с ребрами, образующими грудную клетку. Массивные позвонки поясничного отдела подвижно сочленены между собой (2-9 позвонков). Крестцовый отдел срастается с костями таза (3-5 позвонков), а число позвонков хвостового отдела значительно варьирует. Пояс передних конечностей (плечевой пояс) млекопитающих состоит из двух лопаток и двух ключиц. У некоторых млекопитающих ключиц нет (копытные), у других они плохо развиты либо заменены связками (грызуны, некоторые хищные).

У млекопитающих хорошо развиты мышцы спины, ног и поясов конечностей.

Внутреннее строение

Пищеварительная система. После проглатывания пища движется по пищеводу в желудок, где начинает перевариваться. У большинства млекопитающих желудок однокамерный (кроме жвачных). В его стенках находятся железы, выделяющие желудочный сок. Кишечник подразделяется на тонкий и толстый отделы. В начальном отделе тонкой кишки (двенадцатиперстной кишке) пища подвергается обработке соками поджелудочной железы и печени (желчь). В тонком кишечнике происходит всасывание питательных веществ из кишечника в кровь и лимфу. Остатки непереваренной пищи удаляются через анальное отверстие, которым заканчивается прямая кишка. Дыхание легочное, вдох и выдох совершается за счет межреберных мышц и диафрагмы — мускулистой перегородки между грудной и брюшной полостью.

Сердце млекопитающих четырехкамерное, как у птиц, и венозная кровь не смешивается с артериальной. Кровь движется по двум кругам кровообращения.

Органы выделения млекопитающих — вторичные почки, мочеточники и мочевой пузырь. Азотсодержащие продукты метаболизма отфильтровываются из крови в парных почках, бобовидной формы. Моча собирается по мочеточникам в мочевой пузырь. Клоаки у млекопитающих нет, хотя у первозверей она еще сохранилась.

Совершенное строение кровеносной, дыхательной, выделительной и других систем обеспечивает высокий уровень обмена веществ, что способствует поддержанию температуры тела на определенном уровне (37-38° С).

Нервная система имеет сложное строение. Особенно сильно развита кора головного мозга.

Оплодотворение у млекопитающих внутреннее и происходит в парных яйцеводах, куда из яичников поступают яйцеклетки. У плацентарных млекопитающих оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к стенкам особого мышечного органа — матки, где и происходит развитие зародыша. В месте прикрепления зародыша к стенке матки формируется плацента — детское место, где кровеносные сосуды матери соприкасаются с кровеносными сосудами зародыша. Через кровь от матери зародыш получает питательные вещества, кислород и удаляет продукты метаболизма. Таким образом, будущий детеныш надежно защищен матерью и обеспечен питанием, необходимым для его развития.

Отряды млекопитающих

Современные млекопитающие подразделяются на 19 отрядов. Важнейшие отряды млекопитающих: