Наука систематика: ее определение и назначение, происхождение и содержание

Первые попытки классификации органического мира сделали Аристотель (384—322 до н.э.) и Теофраст (372—287 до н. э.).

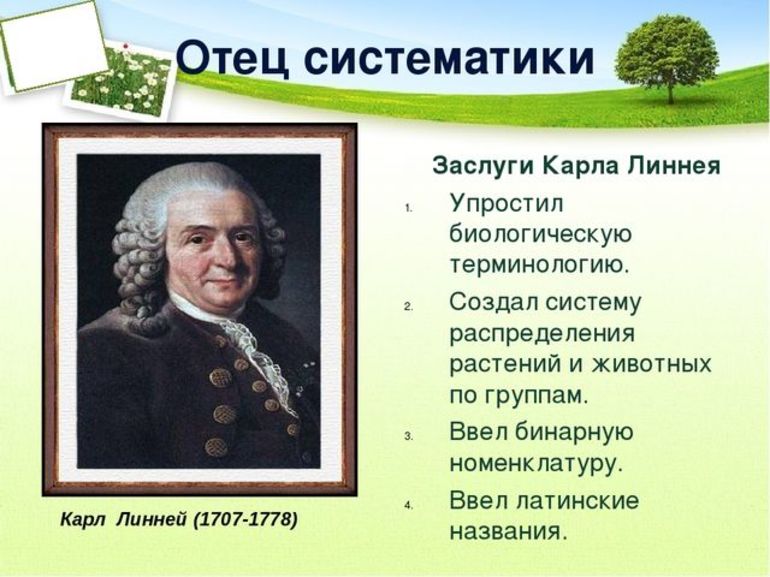

Научную систему классификации растительного и животного мира создали Дж. Рей (1686—1704), К. Линней (1707-1778), завершившие огромный труд ботаников и зоологов первой половины 18 в.

Одна из главных заслуг Линнея заключается также в том, что он ввел в научную систематику принцип биномиальной номенклатуры, согласно которому вид обозначается двумя латинскими названиями (родовым и видовым), уточнил понятие “вид” и установил четкое соподчинение систематических категорий: класс, отряд (порядок), род, вид, разновидность.

Большой вклад в развитие систематики внес Ж. В. Ламарк (1744—1829), разработавший классификацию и систематику растений по естественным признакам и разделивший впервые (1794) всех животных на позвоночных и беспозвоночных.

Со времён Аристотеля биологи делят органический мир на растения и животных , получивших в системе Линнея латинские названия Vegetabilia и Animalia . Это традиционное деление сохранилось до наших дней и вошло почти во все учебные пособия по биологии.

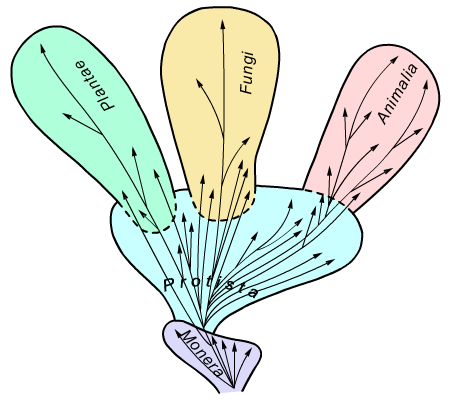

В 1969 году Робертом Уиттекером была предложена система пяти царств, завоёвывающая сейчас всё больше и больше сторонников. Прокариоты у него по-прежнему объединены в одно царство Monera . Примитивные эукариоты , не имеющие тканевой дифференциации (простейшие, водоросли, слизевики), объединены в царство Protista . Всё, что осталось от растений, (мхи, папоротники и семенные растения) составило царство Plantae , все высшие классы грибов – царство Fungi , все многоклеточные животные – царство Animalia.

К началу XVIII века наукой был накоплен большой объём биологических знаний, однако с точки зрения структурирования этих знаний биология существенным образом отставала от других естественных наук, активно развивавшихся в результате научной революции. Определяющим вкладом в устранении этого отставания стала деятельность шведского естествоиспытателя Карла Линнея (1707—1778), который определил и реализовал на практике основные положения научной систематики, что позволило биологии в достаточно короткие сроки стать полноценной наукой.

Главным в систематике, по мнению Линнея, является построение естественной системы, которая, в отличие от каталожного списка, «сама по себе указывает даже на пропущенные растения». Он был автором одной из популярных искусственных систем растений , в которой цветковые растения распределялись по классам в зависимости от числа тычинок и пестиков в цветке . Работа Линнея « Система Природы » ( Systema Naturae , 1735), в которой он разделил природный мир на три царства — минеральное, растительное и животное, была переиздана по меньшей мере тринадцать раз ещё при его жизни.

Линней использовал в классификации четыре уровня ( ранга ): классы , отряды , роды и виды . Введённый Линнеем метод формирования научного названия для каждого из видов используется до сих пор (применявшиеся ранее длинные названия, состоящие из большого количества слов, давали описание видов, но не были строго формализованы). Использование латинского названия из двух слов — название рода, затем видовой эпитет — позволило отделить номенклатуру от таксономии . Данное соглашение о названиях видов получило наименование « бинарная номенклатура ».

После Линнея

В конце XVIII века Антуан Жюссьё ввёл категорию семейства , а в начале XIX века Жорж Кювье сформулировал понятие о типе животных. Вслед за этим категория, аналогичная типу, — отдел — была введена для растений.

Чарлз Дарвин предложил понимать естественную систему как результат исторического развития живой природы. Он писал в книге « Происхождение видов »:

…общность происхождения <…>и есть та связь между организмами, которая раскрывается перед нами при помощи наших классификаций.

Это высказывание положило начало новой эпохе в истории систематики, эпохе филогенетической (то есть основанной на родстве организмов) систематики.

Дарвин предположил, что наблюдаемая таксономическая структура, в частности, иерархия таксонов, связана с их происхождением друг от друга. Так возникла эволюционная систематика, ставящая во главу угла выяснение происхождения организмов , для чего используются как морфологические , так и эмбриологические и палеонтологические методы.

Новый шаг в этом направлении был сделан последователем Дарвина, немецким биологом Эрнстом Геккелем . Из генеалогии Геккель заимствовал понятие « генеалогическое (родословное) древо ». Родословное древо Геккеля включало все известные к тому времени крупные группы живых организмов, а также некоторые неизвестные (гипотетические) группы, которые играли роль «неизвестного предка» и помещались в развилках ветвей или в основании этого древа. Такое чрезвычайно наглядное изображение очень помогло эволюционистам , и с тех пор — с конца XIX века — филогенетическая систематика Дарвина —Геккеля господствует в биологической науке. Одним из первых следствий победы филогенетики стало изменение последовательности в преподавании курсов ботаники и зоологии в школах и университетах: если раньше изложение начинали с млекопитающих (как в «Жизни животных» А. Брема ), а затем спускались «вниз» по «лестнице природы», то теперь изложение начинают с бактерий или одноклеточных животных .

Геккель очень хотел, чтобы на каждой развилке дерева можно было разместить какой-нибудь организм. Такой организм и был бы родительской (предковой) формой для всей ветки. Но если такие организмы и находили, впоследствии признавали их не предками, а «боковыми ветвями» эволюции. Так произошло, например, с тупайями , археоптериксом , ланцетником , трихоплаксом и многими другими организмами. Геккель мечтал найти организм, который можно было бы поместить в самое основание дерева, и даже однажды сообщил, что он найден. Организм представлял собой комок слизи и получил название батидий , но вскоре оказалось, что это — продукт деградации морских животных. Такое существо (по-английски оно называется last common ancestor , сокращённо LCA ) не найдено до сих пор.

Систематика — что это такое, ее основные задачи, систематика растений и животных

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. В природе присутствует огромное количество живых организмов, отличающихся друг от друга бесчисленным разнообразием признаков и свойств.

С другой стороны, существуют отдельные популяции с одинаковым генотипом и очень схожими биологическими признаками, то есть имеющие один и тот же биотип.

Попытки систематизировать живые организмы (иными словами, рассортировать их в зависимости от степени родства) неоднократно предпринимались многими учёными в области естественных наук.

Наибольших успехов в данном направлении достиг шведский натуралист К.Линней. Он объединил в одну группу особей, обладающих общими морфологическими и физиологическими признаками, способных скрещиваться и давать плодовитое потомство. Эту совокупность Линней назвал «видом».

Далее следовала более крупная категория – род, объединявшая родственные виды. Следующая иерархическая ступень – отряд (в зоологии) или порядок (в ботанике). Высшим систематическим уровнем считался класс.

Каждому виду было присвоено латинское название из двух слов, где первое – название рода, а второе – название вида. Например, Canis lupus – это обыкновенный волк, Canis latrans – койот, Canis aureus – шакал. Из названий видно, что все эти хищники принадлежат к одному роду (роду волков), но к разным видам.

Данный способ обозначения видов получил название «бинарная номенклатура». Использование латыни вызвано стремлением избежать путаницы, которая может возникнуть из-за различных названий одного и того же животного или растения на разных языках.

Современная систематика, её задачи и критерии

Итак, мы подошли к определению систематики.

Это раздел биологической науки, который устанавливает порядок классификации существующих и вымерших организмов. Систематика даёт возможность ориентироваться в огромном разнообразии живой природы.

Её главными задачами являются:

- выявление общих и частных свойств вида;

- изучение процессов видообразования;

- разработка принципов объединения организмов в группы на основе родства;

- установление родственных связей и взаимоотношений между родами и видами.

Старик Линней был небезгрешен в своих оценках. В частности, он иногда поддавался соблазну внешнего сходства и включал в одну группу не вполне родственные организмы. Дело основоположника систематики было продолжено другими учёными (Ж.Кювье, А.Бленвиль).

В результате появилась более высокая таксономическая единица, чем класс: тип (у животных) или отдел (у растений, грибов и бактерий), а также категория «семейство» (между родом и отрядом).

Наконец, в начале ХХ века была добавлена высшая единица систематики – царство, состоящее из 5 типов живых организмов: растения, животные, грибы, бактерии, вирусы.

В наше время иерархическая пирамида органического мира выглядит следующим образом:

Любой известный науке живой организм последовательно принадлежит к указанным выше семи категориям (таксонам).

Существуют дополнительные, уточняющие категории с приставками под- , над- , инфра- , например, надвид, подтип, инфракласс. Эти системные единицы лишь уточняют (детализируют) основную категорию и не являются обязательными при классификации объекта.

Основными критериями систематики являются:

- внешнее сходство;

- происхождение;

- уровень организации;

- структура и способ питания;

- особенности строения клетки;

- пространственное распределение;

- репродуктивная изоляция (особи, принадлежащие к разным видам, как правило, не скрещиваются).

Исходной таксономической единицей в систематике организмов считается вид – низший уровень биологической классификации, объединяющий популяции особей на основе вышеперечисленных и других критериев.

Количество видов в каждом царстве сильно отличается. Так, царство растений насчитывает более 500 тыс.видов, царство животных – более 1,8 млн., царство грибов – около 100 тысяч.

Один род может объединять несколько тысяч видов (у насекомых), а может состоять лишь из единственного представителя (росомаха, выхухоль).

Систематика растений

В этом разделе ботаники изучается степень родства и взаимосвязи между растениями, которые служат основой для их классификации. Всё тот же К.Линней относил растения к тому или иному виду по половому признаку, а именно по количеству и месту расположения тычинок и плодолистиков – мужских и женских органов цветка.

Растения составляют отдельное царство и делятся на высшие и низшие.

К высшей категории относятся:

- Семенные (размножаются семенами):

- покрытосеменные;

- голосеменные.

- моховидные;

- папоротниковидные;

- хвощевидные;

- плауновидные.

Почти все высшие растения отличаются присутствием вегетативных и генеративных органов. Первые (корни, побеги) выполняют питательные функции и взаимодействуют с внешней средой. Вторые (цветки) служат инструментом полового размножения.

Высшим растениям также присуще наличие разного рода тканей (образовательной, проводящей, опорной и др.).

Низшие растения – водоросли – в большинстве своём имеют одноклеточное строение. Есть и многоклеточные экземпляры, однако и те и другие не имеют ни корней, ни побегов, ни тканей.

В то же время клетки высших и низших растений при наличии хлорофилла обладают способностью к фотосинтезу.

Систематика животных

Животные – одно из пяти царств живой природы Земли. Как и у растений, царство животных разделено на две большие группы (подцарства): одноклеточные (простейшие) и многоклеточные.

Последние, в свою очередь, подразделяются на 10 типов, самый прогрессивный из которых – хордовые. Их объединяет главный признак – наличие скелетной оси. Самые развитые хордовые составляют подтип «позвоночные».

Несмотря на то, что позвоночные (млекопитающие, птицы, рыбы, пресмыкающиеся и земноводные) – самые совершенные организмы, они составляют лишь небольшую часть животного сообщества: по разным оценкам от 40 до 60 тысяч видов (порядка 3%). По сравнению с беспозвоночными тварями, коих около 1,5 млн.видов, – просто мизер.

Среди позвоночных самыми высокоорганизованными существами являются млекопитающие. Они появились на нашей планете примерно 200 млн.лет тому назад, отделившись от звероподобных ящеров.

Класс млекопитающих, насчитывающий более 5 тыс.современных видов (с учётом вымерших организмов – порядка 20 тыс.), разделён на 29 отрядов. Отряды, в свою очередь, разбиты на семейства, семейства – на роды. Цепочку завершает исходная единица систематики – вид.

Человеку, хотя он и является высшим творением природы, не отведено отдельного царства в системе классификации живых организмов. То, что мы всё-таки люди, а не звери, отражено лишь на 3-й ступени иерархической пирамиды. А уточнение, что мы ещё и разумные люди, появляется в самом конце, в разделе «вид». Что ж, спасибо и на том.

Правда, поведение и образ жизни отдельных человеческих особей не всегда соответствует данному определению, «но это уже совсем другая история», как говорит один известный телеведущий.

Заключение

Работа учёных по совершенствованию таксономических рангов продолжается. Благодаря новейшим исследованиям открываются всё новые виды обитателей Земли.

При этом состав и численность таксонов сильно варьируется: учёные-систематики не всегда сходятся во мнениях. И это нормально: догматизм – враг науки.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Все же повезло тем организмам, которых ещё не открыл человек, живут себе спокойно, никто к ним не лезет со своим микроскопом.

Систематика в биологии – основы классификации растений и животных

Одной из самых первых зоологических дисциплин является систематика. В биологии это слово обозначает изложение существующей классификации живых организмов, а не общее учение про систему. Ещё до начала XIX века вся зоология представляла собой систематику в комплексе с фаунистикой, которая является неотделимой до сегодня. Но общая систематика (таксономия) до сих пор ещё не сформировалась в самостоятельную науку про классификацию организмов.

- Задания таксономии

- Основные направления

- Таксономический анализ

- «Линнеевская» систематика

- Традиционная классификация

- Понятие вида

Задания таксономии

Разнообразие животных и растений классифицируются с использованием принципов, которые вытекают из строгой логики (здравого смысла), и знаний особенностей их строения, биологии, распространения. Систематика должна решить две основных задачи:

- Практическая — найти способ наиболее быстрого определения любого живого организма.

- Теоретическая — найти закон, по которому устроено многообразие животных и растений, построить естественную систему, отображающую этот закон (как, например, периодическая система элементов Д. И. Менделеева в химии).

С самого начала (не менее 300 лет) систематика растений и животных пребывает в состоянии молодой науки (в отличие от географии или ботаники, например). До сих пор описываются новые типы, радикально меняется классификация многих крупных групп, регулярно появляются новые методы и подходы к построению классификации.

Основные направления

Ж. Кювье основал науку палеонтологию и неопровержимыми фактами доказал, что животные Земли неоднократно радикально менялись. Объяснение этим изменениям дала эволюционная теория. Со времён публикации «Происхождение видов» Ч. Дарвина эта теория стала руководящей при изучении животных. Сейчас ни один натуралист не сомневается в основных положениях трансформизма: мир животных развивается и изменяется, и современные животные — потомки организмов прошлых геологических эпох.

В течение последних 50 лет в систематике сформировалось 4 основных направления:

- Традиционная или эволюционная систематика. Это гибрид «линнеевской» систематики с синтетической теорией эволюции. Основные постулаты: природная система должна прямо отражать филогению; чем признак давнее, тем он существеннее для классификации; объективно существуют только виды и подвиды; все другие таксоны — чистая условность; ранг таксона определяется степенью его отличия от других таксонов и внутренней гомогенностью. Известные представители: орнитолог Э. Майр, палеонтолог Дж. Симпсон. В рамках этого направления работает много систематиков-практиков.

- Кладистика (филогенетическая систематика) В. Хеннига. Основные постулаты: система должна прямо отображать филогению; производные характеристики более существенны для построения классификации, чем исходные; построение системы должно быть строго формализовано (например, считается, что из 1 вида всегда возникает 2 новых вида, а не 1, или 3); ранг таксона определяется исключительно его геологическим возрастом. Основоположник — энтомолог Вилли Хенниг. В рамках этого направления работает большинство западных систематиков (Западная Европа и, особенно, США и Канада), а также все, кто занимается геносистематикой.

- Нумерическая таксономия (фенетическая систематика). Главные постулаты: природной системы нет — может быть много равноценных вариантов классификации; все признаки абсолютно равноценны; классификация строится с помощью статистической обработки распределения признаков по таксонам, количеству сходств и различий между ними; ранг таксона устанавливается по степени его отличия от соседних таксонов. Среди систематиков-практиков последователей этого направления немного.

- Типология. Постулаты: природная система существует, она может быть объяснена морфологическими закономерностями и законом гомологических рядов Вавилова; классификация должна отображать не гипотетические пути эволюции, а сходства и различия; разные признаки имеют разный вес и должны использоваться для разграничения таксонов разных рангов; объективно существуют не только виды и подвиды, но и таксоны более высоких рангов. Типология основывается на идеях Л. С. Берга, М. В. Беклемишева, А. А. Любищева. В рамках этого направления работает немало отечественных систематиков.

Таксономический анализ

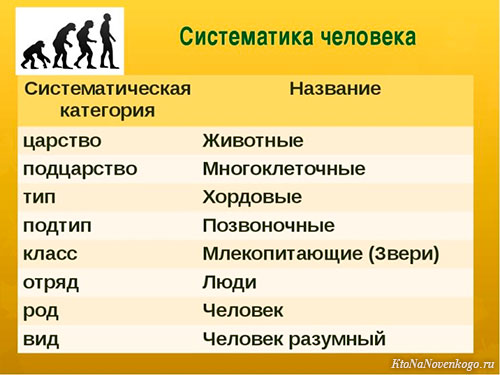

Учёный Карл Линней предложил иерархическую схему из пяти категорий: класс, ряд, род, вид и вариетет. Например, человек расположился в классификации К. Линнея в такой последовательности:

- Класс: Mammalia.

- Отряд: Primates.

- Род: Homo.

- Виды: sapiens, troglodytes.

- Вариететы: ferus, americanus, europaeus, afer.

На сегодняшний день наивысшим рангом группировки всех живых существ является домен или надцарство. Такое название термина предложил Карл Вёзе в 1990 году.

Таксономический анализ представляет собой распределение признаков между таксонами, на основании которого таксоны группируются в надтаксоны. Фактически, это анализ таксонов и их выдающихся признаков.

Первый этап — составление таблицы таксон/признак. Такую таблицу приходится делать всем практикующим систематикам, будь то кладисты, или типологи, или представители других направлений.

Способы, которыми такая таблица превращается в классификацию, сильно отличается в разных школах. Таксоны группируются по два или более на основании подобия и различия. Равноценные признаки можно подсчитывать с помощью формул и сравнивать количество общих признаков и отличительных черт у разных таксонов. Если признаки считаются неравноценными, то больший вес может предоставляться или более давним примитивным, или более молодым и производным. Корреляция между признаками может учитываться или не учитываться.

Группировкам таксонов, которые вышли, предоставляется ранг соответственно с традициями, разветвлениями эволюционных линий, геологическим возрастом, соотношением между величиной хиатуса и числом представителей.

«Линнеевская» систематика

В «Философии ботаники» Линней писал, что сначала он выделял таксоны интуитивно, а потом уже оформлял своё убеждение в классификацию, обнаруживая природные, существенные и искусственные признаки.

После составления таблицы таксонов и признаков нужно найти «природный признак» — совокупность признаков, которые совпадают во всех подтаксонах (например, в видах внутри рода, в родах внутри семейства). Таким образом, для нахождения природного признака рода сравниваются списки особенностей разных видов. Вычёркиваются все признаки, которые не совпадают.

Природные признаки представляют собой описание таксона. Они включают в себя самые обычные и распространённые признаки, характерные для таксонов более высоких рангов. Например, самым природным признаком какого-либо рода является клеточное строение, какого-либо рода в составе типа хордовых — наличие хорды.

Природные признаки, в свою очередь, содержат в себе существенные и искусственные признаки. Существенный признак служит для различия таксонов в системе органического мира. Искусственный признак разграничивает род всего лишь от других родов такого же искусственного порядка. Это заменитель существенного признака, пока тот не найден. Существенные и искусственные признаки служат для разграничения родов, а природные — для их описания.

Традиционная классификация

Для обозначения таксонов, ранг которых ещё неясен, используются такие нейтральные термины, как фенон, форма, группа.

Фенон — фенотипически однородная выборка особей. Самцы и самки могут принадлежать к разным фенонам; в случае видов-двойников к одному фенону могут относиться представители нескольких видов.

Термин «форма» может применяться, когда неизвестно, идёт ли речь про вид или подвид, или про экземпляр, который уклоняется, сезонную вариацию или касту. Термин используется также, когда речь идёт о нескольких таксонах разных рангов (например, вид и подвид).

Группа — виды, которые не имеют статуса подрода.

Понятие вида

Вид — основная систематическая категория. Это единственная таксономическая категория, объективное существование которой не поддаётся сомнению и подвергается экспериментальной проверке. Именно вид является исходной единицей систематики организмов.

Считается, что самостоятельные виды должны быть генетически изолированы. Особи, репродуктивно изолированные друг от друга, относятся к разным видам. Способные скрещиваться между собой должны быть отнесены к одному виду. Если генетическая изоляция доказана, то доказана и самостоятельность вида.

Однако репродуктивный критерий сложно использовать на практике при обработке коллекционных материалов. В практической работе для разграничения близких видов используется тройной критерий. Его применение позволяет надёжно определить, когда имеется дело с самостоятельными видами, а когда — с внутренне видовой изменчивостью (географической, гостальной, индивидуальной).

Морфологический критерий

Этот критерий позволяет, не проводя экспериментов по скрещиванию, оценить, являются ли две формы репродуктивно изолированными в природе.

Хиатус — выразительный разрыв в морфологических признаках, то есть отсутствие промежуточных вариантов между двумя формами. Противоположное понятие — трансгрессия: это перекрытие морфологических признаков, то есть наличие промежуточных вариантов.

Если две формы имеют хиатус в каких-нибудь морфологических характеристиках, то они, скорее всего, репродуктивно изолированы, а, значит, должны быть отнесены к разным видам. Если виды действительно самостоятельные, хиатус определяется даже между видами-двойниками.

Географический параметр

Если две близкие формы, разделённые хиатусом, имеют самостоятельные ареалы (расположение), которые не перекрываются, скорее всего, они являются самостоятельными видами. Если же две очень близкие формы, разделённые морфологическим хиатусом, встречаются совместно, то не исключено, что в иерархии они должны быть отнесены к одному виду.

Экологический признак

Каждый вид владеет большей или меньшей экологической специфичностью. Только в сказке К. Чуковского «рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают». Очень маленькая вероятность, что один вид будет существовать и в пустыне, и на болоте. Птицы, которые гнездятся в дуплах, не могут гнездиться в песчаной пустыне.

Классификация растений и животных до сих пор не развалилась только из-за консервативности большинства систематиков. В каждом направлении существуют интересные методы и подходы, которые можно использовать в практической работе.

Систематика

Систематика — это общенаучное и общеметодологическое учение о принципах и способах упорядочения множеств объектов различных областей действительности, знания и деятельности, обладающих сущностным сходством. Под систематикой также понимают также научную и практическую деятельность, связанную с разработкой методов (см. Методология) и форм упорядочения тех или иных объектов в структурные системы. Объектами систематики являются элементы и их группы. Узаконенная в данной системе группа именуется таксоном (см. Таксономия) и сама является объектом системы (см. Система). По К. Бэру (1822), таксон задаётся не границами, а ядром типичных форм; в практику этот принцип ввёл У. Уэвелл (1840), выдвинувший тезис: «Класс задан точно, хотя и не ограничен чётко».

Главная задача систематики — синтетическая: найти общие основы и формы систематизации элементов в целостные структурные системы. Так построены естественная система животных и растительных организмов (биология), периодическая система элементов (химия), таксонометрическая система строения земной коры (геология), метрическая система мер (физика), космологическая система звёздных образований и другие.

Основные методы систематики:

- Классификация (описание объектов в аспекте их сущностных сходств и различий).

- Номенклатура (присвоение названия каждому объекту системы).

- Определение (нахождение названия объекта по предъявленному индивиду).

- Адресация (нахождение объекта по его названию).

Система, решающая задачу классификации, называется естественной, а не ставящая таковой — искусственной. Главные принципы упорядочения:

- Ряд (адресом служит порядок по алфавиту или номер).

- Таблица (адресом служат номера строки и столбца, если таблица двумерна).

- Карта (адресом служат координаты).

- Иерархия, графически выражаемая древом (адресом служит перечень точек ветвления, считая от вершины древа, с указанием номера ветви в каждой такой точке).

Одно множество можно упорядочить несколькими способами: так, химический элемент можно задать и его номером, и пересечением строки Периодической системы со столбцом (оба способа естественны); дом можно задать и его координатами, и иерархически (почтовым адресом).

По С. В. Мейену (1978), систематика — это часть диатропики (науки о разнообразии), взаимодополняющая морфологию (учение о плане строения, общем для объектов группы), а классификация возможна в силу естественной упорядоченности самих объектов природы. Поэтому принцип классификации следует искать, а не постулировать. Напротив, определение удобнее всего проводить раз и навсегда установленным приёмом — дихотомическим ключом (М. Йорений, 1710), введённым в практику Ламарком (1778): если признак есть, читай дальше, если нет, смотри там-то.

Становление систематики как области научного знания (см. Наука) было связано с исследованиями явлений природы и форм жизни. Собирание фактов механического, физического, химического и, прежде всего, биологического характера и их организация в иерархические системы послужили основой для зарождения систематизации.

Первые известные попытки систематизации были предприняты в Античности по отношению к формам жизни растительного и животного мира. Гептадор, а затем Аристотель и его ученик Теофраст объединяли всё живое в соответствии со своими философскими взглядами и дали довольно подробную систему живых организмов.

В конце XVI — начале XVII века К. Баугин (1596, 1623) объединял сходные виды растений в роды (причём часто использовал бинарную номенклатуру), роды — в секции, а секции — в 12 «книг» (разделов), то есть ввёл иерархию. Для описания сходства разрабатывалась морфология растений и животных. В конце XVII века Джон Рэй (1682) первым ввёл биологическую концепцию вида, а также предложил альтернативу дихотомическому делению, показав, что возможно по одному основанию выделить много классов.

В середине XVIII века К. Линней (1735) разделил природу на минеральное, растительное и животное «царства» и предложил ступенчатую иерархию (виды, роды, отряды, классы), использующуюся до настоящего времени, а также бинарную номенклатуру. Его работы легли к основу научной биологической систематики. Система Линнея была искусственной и ставила целью лишь удобство определения; для целей классификации он предполагал создать «естественную» систему, в которой предполагал отобразить «суть вещей» (сходство строения) и которую хотел видеть не древом, а картой. Согласно этой линии, естественная система познается интуитивно и порождает формальные признаки для определения: «Не признаки задают род, но род задаёт признаки» (Линней).

Развивались и другие подходы к пониманию естественной системы — как устойчивой к добавлению новых данных (У. Уэвелл, 1840), как определяющей свойства объекта по его положению в системе (А. А. Любищев, 1923) и так далее. Начиная с А. Жюссье (1774) естественную систему стали искать в форме иерархии.

Эволюционная теория Ч. Дарвина (1859), указавшая, что причина сходства живых организмов лежит в общности их происхождения, положила начало естественной, филогенетической систематике, в которой расположение классификационных групп соответствует путям эволюционного развития. В эволюционной биологии иерархию толковали как родословное древо (Э. Геккель, 1866), а главные сходства (гомологию) стали объяснять родством (общностью происхождения). Кладистическая систематика, общепринятая в XX веке, измеряет степень родства таксонов числом точек ветвления между ними. Сходство между различными ветвями древа (параллелизм) стали именовать аналогией и толковать как независимое приспособление к сходным условиям жизни. Произошло гипостазирование — искусственная систематика, удобная для истолкования, стала восприниматься как естественная.

К началу XX века в биологической систематике оформилось семь основных таксономических категорий:

- Царство — regnum.

- Тип — phylum (у растений отдел — divisio).

- Класс — classis.

- Отряд (у растений порядок) — ordo.

- Семейство — familia.

- Род — genus.

- Вид — species.

Любое растение или животное должно последовательно принадлежать ко всем семи категориям. Часто систематики выделяют дополнительные категории, используя для этого приставки под- (sub-), инфра- (infra-) и над- (super-), например: подтип, инфракласс, надкласс. Такие категории обязательными не являются, то есть при систематизации объекта их можно пропустить. Кроме того, часто выделяются и другие категории: раздел (divisio) между подцарством и надтипом у животных, когорта (cohors) между подклассом и надпорядком, триба (tribus) между подсемейством и родом, секция (sectio) между подродом и видом, и так далее. Часто такие категории используются лишь в систематике конкретных таксонов. Обычно названия таксонов формируются с помощью стандартных суффиксов. Каждый таксон обязательно должен иметь ранг, то есть относиться к какой-либо из перечисленных категорий. Таким образом, ранг — это мера соответствия таксонов друг другу. В XX веке создано три системы для трёх царств — растений (включая грибы), животных и бактерий; они регулируются тремя международными номенклатурными кодексами, ставящими главной целью постоянство номенклатуры и удобство адресации. Вне кодексов возникла «макросистематика» (систематика царств, которых разные авторы насчитывают от до ). Несмотря на кодексы, системы часто пересматриваются (особенно в связи с частой сменой молекулярных методов анализа).

Наряду с этим, примерно с середины XIX века идеи систематики начинают широко проникать в другие области знаний, приобретая в то же время всё большее самостоятельное значение и независимость от конкретной области исследований.

Согласно критикам систематики, сходство объектов не говорит ни об общности происхождения, ни о приспособлении к сходной среде; фактически известны всегда только сходства и различия; «суть вещей» не тождественна истории таксона, а подчас и не имеет к ней отношения; иерархическая система группы может считаться эволюционной, если совпадают древа для всех диагностических признаков нынешних и ископаемых таксонов группы, что бывает редко; система, даже эволюционная, не обязана иметь форму древа; на одну систему нельзя возлагать все задачи систематики, в частности, адресацию и определение надо отделить от «сути вещей» (что уже сделано в бактериологии, где определитель не соответствует «естественной», то есть кладистической, системе). Однако иерархическая систематика продолжает почти безраздельно господствовать и в биологии и во многих других науках, прежде всего потому, что она позволяет добавлять новые ветви к древу, не изменяя остальной системы.

Библиография

- Смирнов Е. С. Таксономический анализ. — М., 1969.

- Успенский Б. А. Принципы структурной типологии. — М., 1962.

- Структурно-типологические исследования. — М., 1962.

- Джеффри Ч. Биологическая номенклатура. — М., 1980.

- Бэр К. М. Об искусственной и естественной классификации животных и растений. — «Анналы биологии», 1959. № 1.

- Василевич В. И. Что считать естественной классификацией. — Философские проблемы современной биологии. — , 1966.

- Воронин Ю. А. Введение в теорию классификации. — Новосибирск, 1982.

- Канаев И. И. Очерки из истории проблемы морфологического типа от Дарвина до настоящего времени. — , 1966.

- Шрейдер Ю. А. Математическая модель теории классификации. — М., 1968.

- Любищев А. А. Значение и будущее систематики. — «Природа», 1971, № 2.

- Любищев А. А. К логике систематики. — В книге: Проблемы эволюции. Т. I. — Новосибирск, 1972.

- Любищев А. А. Проблемы систематики. — Проблемы эволюции. Т. I. — Новосибирск, 1968. . — М., 2001.

- Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке. — Новосибирск, 1986.

- Чайковский Ю. В. Элементы эволюционной диатропики. — М., 1990.

- Чайковский Ю. В. Систематика видов и систематика царств, — «Биология в школе», 1996, № 4; 1998, № 4, 6; 1999, № 2.

- Беклемишев В. Н. Методология систематики. — М., 1994.

- Тимонин А. К. Возможна ли номотетическая систематика? — «Журнал общей биологии», 1998, № 4.

- Любарский Г. Ю. Архетип, стиль и ранг в биологической систематике. — М., 1996.

Базисные концепты

Новые концепты

Гуманитарный портал ISSN 2310-1792 About • Agreement • Terms of Use Гуманитарное пространство в рамках одного ресурса: гуманитарные науки, рынки гуманитарных знаний, методов и технологий, общественное развитие, государственные и корпоративные стратегии, управление, образование, институты, фабрики мысли. Гуманитарные исследования и аналитика, рейтинги, прогнозы, энциклопедия, библиотека. Всё для изучения и проектирования гуманитарного развития.

Систематика как биологическая наука

Наука уголовного права изучает преступление и наказание как основополагающие институты уголовного права. Уголовное законодательство и уголовно-правовые институты исследуются наукой в их развитии с учетом конкретно-исторических условий и перспектив. Наука уголовного права не ограничивается исследованием уголовно-правовых институтов, категорий и понятий и разработкой рекомендаций по применению уголовного закона. Она изучает эти явления для выявления эффективности уголовно-правовых норм, определения путей и методов совершенствования уголовного законодательства, повышения его роли в борьбе с преступностью и предупреждении преступности.

Таким образом, наука уголовного права представляет собой совокупность господствующих в обществе на данном этапе уголовно-правовых идей, знаний, взглядов и представлений об уголовном законодательстве, практике его применения, об истории уголовного права и перспективах его развития, об уголовном праве зарубежных стран.

[1] Этимологический словарь. Т. 4. М., 1987, с. 146

[2] См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1882, с. 467

[3] Законодательство Древней Руси. Т. 1. М., 1984.

[4] См. подробнее: Петрова Г.О. Уголовно-правовое отношение. М., 1985; Прохоров В.С., Крапачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, ответственность. Краснодар, 1989; Номоконов В.А. Преступное поведение: детерменизм и ответственность. Владивосток, 1989 и др.

[5] См.: Курс советского уголовного права. Часть Общая. Л., 1968. Т. 1. с. 9

[6] См.: Уголовное право. Общая часть. М., 1997, с. 24

1. Общие сведения о систематике

2. Основные положения теории эволюции

3. Современные системы классификации живых организмов

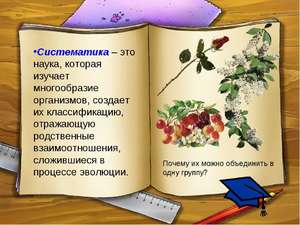

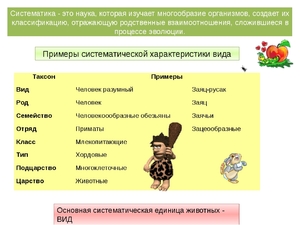

1. Основные сведения о систематике.Систематика – это наука, изучающая многообразие организмов на Земле, их классификацию и эволюционные взаимоотношения.

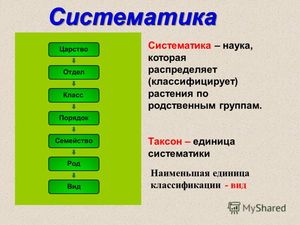

Современные классификации живых организмов построены по иерархическому принципу. Различные уровни иерархии (ранги) имеют собственные названия (от высших к низшим): царство, тип или отдел, класс, отряд или порядок, семейство, род и вид. Виды состоят из отдельных особей.

Этот принцип построения системы получил название Линнеевской иерархии, по имени шведского натуралиста Карла Линнея (1707-1778 гг.), труды которого были положены в основу современной научной систематики.

Линней определил основные положения научной систематики. Главными его заслугами стали: 1) определение понятия биологического вида, 2) внедрение в активное употребление биноминальной (бинарной) номенклатуры и 3) установление чёткого соподчинения между систематическими категориями. Он же был автором одной из популярных искусственных систем растений, в которой цветковые растения распределялись по классам в зависимости от числа тычинок в цветке.

Сравнительно новым является понятие надцарства, или домена. Оно было предложено в 1990 Карлом Вёзе и ввело разделение всей биомассы Земли на три домена: 1) эукариоты (домен, объединивший все организмы, клетки которых содержат ядро); 2) бактерии; 3) археи.

Карл Вёзе (нем. Carl Woese), род. 15 июля 1928 — американский учёный с немецкими корнями. Работал в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн. По образованию физик. Смог найти «универсальную» молекулу, которая присутствует у всех организмов и связана с синтезом белка. Оказалось, что по молекулярным данным все организмы делятся на три основные группы — археи (архебактерии), бактерии (эубактерии) и эукариоты.

Биномина́льная, или бина́рная номенклатура — способ обозначения видов при помощи двухсловного названия: имени рода и видового эпитета.

Для обозначения систематических единиц любого ранга в систематике используется принятый на Международном Ботаническом Конгрессе в 1950 году термин “таксон” (taxon).

Таксон – это целостная группа организмов. Таксонам соответствуют таксономические, или систематические категории, образующие иерархическую систему.

К началу XX века в систематике растений оформилось семь основных таксономических категорий:

· царство — regnum

· отдел — divisio

· класс — classis

· порядок — ordo

· семейство — familia

· род — genus

· вид — species

Кроме того, часто выделяются и другие категории у растений: триба (tribus) между подсемейством и родом, секция (sectio) между подродом и видом, и некоторые другие. Часто такие категории используются лишь в систематике каких-то конкретных таксонов.

Таксономические категории (ранги таксонов) и таксоны на примере картофеля

Таксономические категории Таксоны Царство Растения (Plantae) Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta, или Angiospermae) Класс Двудольные (Magnoliopsida, или Dicotyledones) Подкласс Ламииды (Lamiidae) Порядок Пасленоцветные (Solanales) Семейство Пасленовые (Solanaceae) Род Паслен (Solanum) Вид Картофель, или паслен клубненосный (Solanum tuberosum L.) Чтобы избежать использования синонимов и омонимов, в настоящее время номенклатура регулируется номенклатурными кодексами — отдельно для растений, животных и микроорганизмов. Во всех номенклатурных кодексах используются три основные принципа номенклатуры: 1) приоритета, 2) действительного обнародования и 3) номенклатурного типа (элемента, на котором основано описание таксона). Принцип приоритета: из двух или нескольких названий, данных одному и тому же таксону, законным считается то, которое было опубликовано раньше. Другие названия переводятся в синонимы. Номенклатурный тип вида – это гербарный экземпляр (или в некоторых случаях изображение), с которым связывается название.

Международный кодекс ботанической номенклатуры (МКБН) может быть изменён только по решению номенклатурной секции Международного ботанического конгресса (МБК), который проходит раз в 6 лет.

В июле 2011 г. на XVIII Международном ботаническом конгрессе (Мельбурн, Австралия) было принято новое название международного кодекса — «Международный кодекс номенклатуры водорослей, грибов и растений» (International Code of Nomenclature of algae, fungi and plants), и редакция нового кодекса пришла на смену«Венского кодекса ботанической номенклатуры», принятого на XVII Международном ботаническом конгрессе и опубликованного в 2006 г. Были изменены правила публикации информации о новых таксонах: признана допустимой электронная публикация, а описание нового таксона может быть сделано на английском языке (правила вступили в силу 1 января 2012 года).

2. Основные положения теории эволюции. Эволюционное учение зародилось в античных философских системах. Чарльз Ро́берт Да́рвин (англ. Charles Robert Darwin; 1809-1882) — английский натуралист и путешественник – предположил, что наблюдаемая таксономическая структура, в частности, иерархия таксонов, связана с их происхождением друг от друга. Публикация его книги «Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» стала толчком к признанию эволюции научным сообществом, раскрыв механизм эволющии. Возникла эволюционная систематика, занимающаяся выяснением происхождения организмов с использованием морфологических, эмбриологических и палеонтологических методов.

Биологическая эволюция — это необратимое и направленное историческое развитие живой природы, сопровождающееся изменением генетического состава популяций, формированием адаптации, образованием и вымиранием видов, преобразованиями биогеоценозов и биосферы в целом. То есть это процесс приспособительного исторического развития живых форм на всех уровнях организации живого.

Последователь Дарвина, немецкий биолог Эрнст Геккель заимствовал из генеалогии понятие «генеалогическое (родословное) древо». Родословное древо Геккеля включало все известные к тому времени крупные группы известных организмов, которые помешались в развилках ветвей или в основании этого древа. Такое наглядное изображение очень помогло эволюционистам, и с тех пор — с конца XIX века — филогенетическая систематика Дарвина—Геккеля господствует в биологической науке.

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука об ископаемых останках растений и животных, пытающаяся реконструировать по найденным останкам их внешний вид, биологические особенности, способы питания, размножения и т. д., а также восстановить на основе этих сведений ход биологической эволюции.

Филогения – отрасль биологии, рассматривающая вопрос о происхождении организмов друг от друга.

Синтез дарвинизма с достижениями генетики привёл к созданию синтетической теории эволюции.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) — современная эволюционная теория, которая является синтезом различных дисциплин, прежде всего, генетики и дарвинизма. СТЭ также опирается на палеонтологию, систематику, молекулярную биологию и другие.

Ход микроэволюционных процессов в популяциях (до ранга вида) приводит к особому качественному этапу эволюции живого – возникновению новых видов.

Биологический вид – (лат. species) — основная таксономическая, систематическая единица, группа особей с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространённая в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды. Вид — реально существующая единица живого мира, основная структурная единица в системе организмов.

Число описанных видов живых организмов на Земле составляет по состоянию на 2010 год примерно 1,7 миллиона, при этом общее число видов растений оценивается в 270 тысяч.

3. Современные системы классификации живых организмов. Со времени К. Линнея (XVIII в.) в науке господствовала система двух основных групп организмов (или царств органического мира): растений (Vegetabilia, или Рlапtае) и животных (Аnimalia). Однако открытие в XX в. ряда важных различий в метаболизме и ультраструктуре клетки у разных групп организмов побудило биологов изменить устоявшийся взгляд. Начиная с середины 50-х годов ХХ в. широко обсуждаются другие возможные системы (Р. Уиттейкер, Г.Кёртис, Ч. Джефри, Е. Додсон, А. Тахтаджян, Я. Старобогатов). Количество выделяемых царств в этих системах колеблется от трех до десяти. В основу деления живого на царства положены способы питания, особенности ультраструктуры митохондрий и пластид, химический состав клеточных оболочек и основных запасных веществ клеток, и некоторые другие принципы.

Современные системы классификации живых организмов

К. Вёзе (1977) Шесть царств К. Вёзе (1990) Три домена Т. Кавалье-Смит (1998) Два домена и семь царств Животные Эукариоты Эукариоты Животные Грибы Грибы Растения Растения Простейшие Хромисты Протисты Археи Археи Прокариоты Археи Бактерии Бактерии Бактерии Томас Кавалье-Смит (англ. Thomas Cavalier-Smith; 1942) — известный английский биолог-эволюционист, профессор эволюционной биологии в Оксфордском университете. Основные публикации касаются классификации протистов.

Проти́сты (др.-греч. «самый первый, первейший»), или простейшие — гетерогенная группа эукариотических живых организмов, которых в 1977-м году выделили в отдельное царство.

Для организмов, относящихся к данной группе, невозможно указать никаких положительных общих характеристик. Единственная объединяющая их особенность формулируется как отсутствие сложной структуры. Все простейшие — одноклеточные или колониальные, не имеющие высокоорганизованных тканей.

Учебник: царство протоктисты – название таксона предложила в начале 80-х годов прошлого века известная американская исследовательница Линн Маргулис. К протоктистам в понимании Л. Маргулис относятся лишь эукариотические, относительно просто устроенные организмы. Сюда относят простейших, которых зоологи иногда выделяют в особое подцарство животных — Protozoa (Проктисты), грибоподобные организмы – хитридиомикоты, оомикоты, слизевики, а также все эукариотические водоросли (бурые, диатомовые, зеленые и т. д.).

Основные черты представителей данного царства: чаще обитают в водной среде; одноклеточные, колониальные или многоклеточные; тело не разделено на вегетативные органы; размножение вегетативное, бесполое и половое; в онтогенезе (индивидуальное развитие организма) отсутствуют зародышевые стадии; питание автотрофное и гетеротрофное.

Грибоподобные организмы (оомикоты, слизевики ) имеют общие черты как с бесцветными жгутиконосцами (животные), так и с окрашенными водорослями. До недавнего времени эти организмы рассматривались в царстве грибы (Fungi) в разделе низших грибов.

Хроми́сты (лат. Chromista) — одно из царств в системе Томаса Кавалир-Смита, предложенной в 1981 году; ранее хромисты считались подцарством протистов.

Это организмы, чьи клетки состоят из двух эукариотических клеток, одна из которой находится внутри другой и включает хлоропласт; а также эволюционные потомки таких организмов, похожие на них, но утратившие внутреннего эукариотического симбионта. К этим организмам относятся некоторые водоросли (гетероконтные), опалины (крупные одноклеточные существа со жгутиками, обитающие в клоаке лягушки), а также некоторые организмы, ранее считавшиеся грибами.

Систематика — наука о видах живых организмов

Биологическая систематика — это наука, изучающая многообразие организмов на планете. Научная дисциплина разрабатывает принципы классификации живых организмов и применяет их для схематической разработки общей системы органической жизни. Все живущие и вымершие виды находят место в классификации и подробно описываются.

Основные задачи науки

Эти цели и основные постулаты всегда лежат в основе систематической разработки и являются аксиомами науки при изучении:

- разделить множество элементов растительного и животного мира на подчиненные группы естественного происхождения (таксоны);

- дать рациональное название и описать организмы;

- выяснить эволюционные связи между таксонами и взаимодействие;

- диагностировать сведения об органическом экземпляре и дать ему место в системе;

- экстраполировать и предсказать невидимые, но явные по смыслу признаки объекта, например, кишечную систему у грызунов, к которым отнесен экземпляр из-за существования у него определенного строения резцов и клыков;

- систематизировать собранные сведения о кустарниковых и древесных растениях в рамках дендрологии.

Предположения, относящиеся к теории систематики, звучат так:

- все организмы, живущие в окружающем мире, могут быть отнесены к определенной структуре;

- структура основана на принципе подчинения одних видов другим организмам (иерархия);

- все элементы структуры и их систематизация познаются до конца, следовательно, можно выстроить цельную и всеобъемлющую систему естественной органики.

Это интересно: геодезия это что такое, как используется в строительстве?

Развитие систематики

В развитии и становлении науки выделяются три этапа:

- искусственная систематика;

- морфологическое систематизирование;

- эволюционна (филогенетическая) систематика.

Искусственная систематика

Искусственность заключается в небольшом числе случайно определенных признаков, в результате чего в группе оказывались экземпляры, не состоящие в родстве друг с другом. Разработкой этой системы активно занимался в XVIII веке Карл Линней. Ученый проводил научные исследования в университете, результатом чего явились статьи и книги научного содержания. Для продолжения обучения за границей Линней сдает экзамены в Голландский университет в Хардвере, после этого следует получение докторской степени от медицины.

После рекомендации лейденского врача Г. Бургаве Линней становится личным врачом Бургомистра и начинает заниматься классификацией коллекции страстного садовода экзотической растительности. С 1736 по 1738 год ученый издает первые работы «Система природы», «Основы ботаники», «Ботаническая библиотека», «Роды растений» и другие.

Все эти и другие работы стали основой для современной систематизации растительных видов. Ученый разработал новую систему классификации, намного упрощавшую определение организмов и отнесение их к нужному таксону. Он выработал метод разделения, который назвал «половым», в его основе заложено подразделение на виды по количеству и структуре репродуктивных органов и структур растений, а именно пестиков и тычинок. Ученый четко сформулировал, что такое систематика в биологии — определение видов организмов и их отношение к нужному таксону.

Смелым научным трудом стала книга «Система природы», в которой доктор классифицирует все природные организмы: растения, минералы, животных, насекомых по видам, родам, отрядам и классам, и разрабатывает их идентификационные правила. В течение всей своей жизни Линней издавал изменения и дополнения к своему изданию, книга переиздавалась и после смерти доктора.

В 1738 году ученый после поездки в ботанические английские сады получает предложение работать в Германии и Голландии, но возвращается в Швецию и практикует там врачом, через некоторое время (1739) становится профессором медицины, а в 1742 году ему присвоено звание профессора ботаники. Линней занимается преподаванием, несколько раз ездит в научные экспедиции.

Значение трудов Линнея

Основателем научной классификации живых организмов мира считается Аристотель, его последователь (ученик) Теофаст систематизировал известные для своего мира сведения о растениях, которых в систему вошло около 500 видов. В своих трудах Аристотель заложил морфологическое деление, описал экологические и географические ареалы произрастания флоры. Известные растения разделены в работах по формам жизненного проявления, например:

- деревья;

- кустарники;

- полукустарники;

- травы.

В рамках формовых наименований Линней выделил дикорастущие и культурные разновидности, отделил водные и наземные экземпляры, предусмотрел место для листопадных и вечнозеленых представителей. Следовательно, в его трудах ученых полностью проявляется принцип систематики — иерархичность.

Средневековье отличается утилитарным методом распределения организмов в системе. Вводится новое подразделение видов на пищевые, сельскохозяйственные, декоративные и лекарственные. Помимо таких характеристик учитывается внешнее строение и структура генеративных органов. Многие ученые в своих классификациях применяли оригинальные принципы, например, Француз Ж. Турнефор считал важным признаком форму венчика, а итальянский профессор А. Цезальпино принимал во внимание семенную форму.

Несмотря на множественные классификационные характеристики, ведущие к созданию разнообразных классификационных систем, разработка Линнея стала главенствующей и основной. В его трудах задействованы приблизительно семь с половиной тысяч видов флоры (около полутора тысяч из них раньше наука не знала) и примерно четыре тысячи животных пород и видов.

В системе Линнея разработано около 1 тысячи названий и терминов ботаники, которые рекомендовались для характеристики растений и живых организмов. Этим ученый ввел основы унификации описательных характеристик. Главной заслугой ботаника считается построение четкой системы растений, включающей в себя 24 класса. Это важно для быстрого определения конкретного вида. Ученый строил систему на описании различных частей растений (число тычинок и их длина, степень одновременного произрастания, особенности полового строения).

При систематизировании Линней руководствовался принципом, что если не называть имен, то не будет известно познание вещей. Для совершенствования науки, классифицирующей организмы на основе их родства, он дал растениям оригинальные названия и настаивал на их использовании в работе. Краткость и четкость — вот принцип, который Линней применял для работы с растениями. Этим объясняется введение в обиход бинарных наименований, используемых в систематизировании.

Бинарная система

Эта разновидность классификации устанавливает для каждого представителя флоры или фауны единственное, только ему присущее наименование (бином). Название определяется двумя латинскими словами, из которых первое определяет комплекс видов из близкой друг другу группы, относящихся к единому биологическому виду. Второе слово — короткий эпитет, представляет собой имя существительное или прилагательное, характеризующее именно этот вид. Сам ученый не придавал особого значения бинарной классификации, а биномы разрабатывал для облегчения запоминания вида.

Так каждый вид органической жизни получал фамилию и имя. Например, лютик называется едкий, ползучий, золотистый и многими другими эпитетами, при этом его видовое соответствие (лютик) определяет его видовую специфику. Чтобы успешно унифицировать бинарные наименования, их следует давать по правилам. Они должны быть написаны латинскими буквами с соблюдением правил грамматики, после последней литеры указывают имя в сокращенном виде того, кто систематизировал этот вид или таксон.

Бинарное наименование вида всегда в единственном числе и нигде не повторяется, а все другие синонимы растения должны быть забыты. Помимо синонимов, некоторые растения могут иметь одинаковые с другими растениями названия, но тут есть правила приоритета того автора, который впервые его описал. В настоящее время все сведенные правила номенклатурного систематизирования, которые разработал в свое время Линней, служат основой для Международных кодексов номенклатуры.

Морфологическая система

В этой схеме на первом месте стоят морфологические характеристики растительности. Морфологическая систематика — раздел биологии, классифицирующий живые организмы по сходным признакам. Это свидетельствуют о возникновении первой системы «естественного» отбора, основа которой положена в 1789 году. Если судить по существу, то систематика не являлась полностью естественной, так как в ее таксоны входят виды, имеющие похожие морфологические характеристики, но не отличающиеся единым происхождением.

Морфологическая система строится как бы вразрез с эволюцией, но в частных положениях предвосхищает многие современные догмы эволюционной системы. Бок о бок с систематикой находится наука морфология растений, классифицирующая представителей флоры по индивидуальному и историческому развитию:

- в узком охвате морфология изучает внешнее строение растений;

- в широких рамках включает анатомические сведения, внутреннее строение, эмбриологию, цитологию;

- специальные морфологические разделы созданы для выделения растений в отдельные дисциплины в связи с их теоретическим или прикладным значением.

Современные системы классификации включают эволюционную, сравнительную и экологическую морфологию.

Филогенетическая систематика (эволюционная)

Этот вид систематики учитывает анатомические, морфологические характеристики представителей, но и принимает во внимание общность и особенность видового растительного происхождения. Развитие морфологии привело к тому, что искусственная систематика отдала пальму первенства совокупной естественной схеме. Но от полностью естественной эту классификацию отличает то, что она не учитывает изменение видов в процессе эволюции.

Многие авторы продолжали верить в неизменность видов. В естественной системе разрастания многие экземпляры объединяются на основании родства, под которым имеется в виду не родство по происхождению, а только внешняя схожесть. Из-за этого естественная систематика объединяла сходные вершины различных филогенетических ответвлений или аналогичные эволюционные этапы. Таким образом, естественная систематика возводила свои границы поперек эволюционного течения, а ее выводы предвосхищали результаты эволюционной систематики.

После того, как в биологии восторжествовала эволюционная идея, естественная симптоматика переквалифицировалась в филогенетическую, наступил новый период ее развития. В преобразованной систематике появились новые термины, и наука стала преследовать другие цели. Основной ее задачей является построение такой системы, которая сможет увязать между собой родственные и эволюционные отношения между растениями или живыми организмами. Систематика в современных условиях развивается при использовании сведений от других биологических наук, использует фактические материалы, сведения, результаты исследований.

Все животные и растения должны иметь принадлежность к определенной категории. При систематизации ученые часто выделяют различные дополнительные категории, пользуюсь приставками под-, инфра-, над-. Это в классификации звучит так: инфракласс, подтип, надкласс и др. Это не относится к обязательным правилам, при определении объекта к категории их можно опустить.

Используют и другие слова: раздел, когорта, триба, секция и другие. Эти категории имеют принадлежность при систематизации отдельных таксонов, например, насекомых. Любой из таксонов имеет ранг, то есть относится к конкретной категории, при этом учитывается, что понятие ранга определяет соответствие таксонов друг другу.

Диагностика таксонов заключается, прежде всего, в разработке таблиц для определения организмов в рамках определительного ключа. В настоящее время почти вся фауна и флора планеты охвачена системой определенных характеристик на основе такого деления. It специалисты кто это изучайте по ссылке.