Первый Земский собор – Примирения

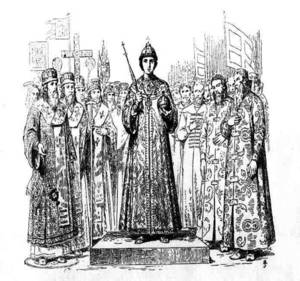

В 1549 году царь Иван IV и святитель Макарий созвали первый Земский собор, который получил название «Собор примирения».

С кем собирался примириться (или – кого примирять) русский царь и почему ему для этого понадобилось созывать собор представителей всей русской земли?

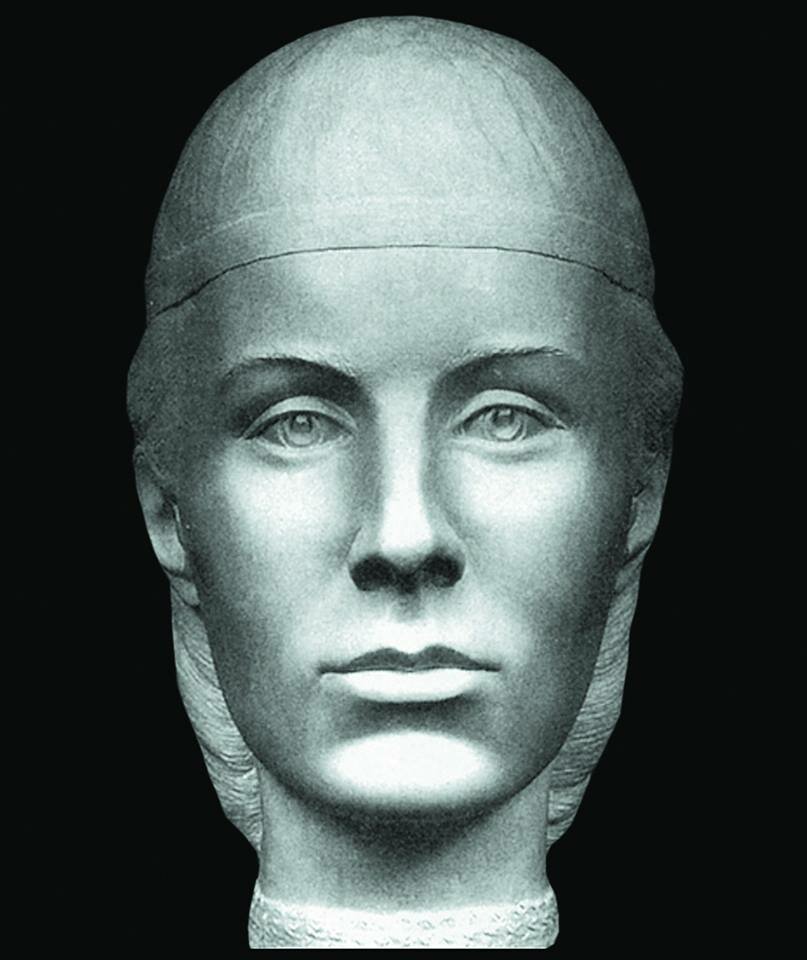

Конец 40-х гг. XVI века мог показаться современникам завершением тех смут и боярского беспредела, которые царили в стране на протяжении второй половины 1530-х – 1540-х годов. Кризис начался странной и внезапной смертью Великого князя Василия III Ивановича (†1533), последовавшей за ним попыткой переворота, устроенного его младшим братом Андреем Старицким (1537) и отравлением Великой княгини Елены Глинской (†1538), матери будущего царя Ивана IV.

Восьмилетний номинальный Великий князь остался круглым сиротой. Началось «боярское правление», которое принесло и державе, и простому народу неисчислимые бедствия. Русское государство стало местом насилий и кровопролития. Много лет проработавший в России итальянский архитектор А. Фрязин, бежав за рубеж, рассказал, что бояре «делают жизнь на московской земле совершенно невыносимой». В политике того времени царили заговоры и перевороты. Только ожесточенная борьба между боярами Шуйскими (Рюриковичами) и Бельскими (Гедиминовичами) спасла ребенка на троне и сохранила в целости его владения.

До 1540 г. страной фактически управлял И. В. Шуйский. При нем решения Боярской Думы, в которой он безраздельно господствовал, стали законодательно равны царским указам. Правление Шуйских отличалось хищениями и беспорядками: наместники временщика в городах и весях вели себя «как лютые звери», посады пустели, кто мог – спасался бегством. Беглый народ сбивался в разбойничьи шайки по всем центральным уездам страны. Южным границам угрожали татары и турки, Северо-западу – Литва и Швеция. Государство стояло на грани гибели.

Спасая державу от разорения, часть придворных совместно с митрополитом всея Руси (патриаршество еще не было учреждено) поддержали Бельских, которые в 1540 г. смогли придти к власти. Новое правительство укрепило государственную власть и отразило нападение внешних врагов. После кадровой чистки были отправлены в отставку особо непопулярные наместники городов и среди них «один из самых ненавистных Пскову наместников» – Андрей Шуйский.

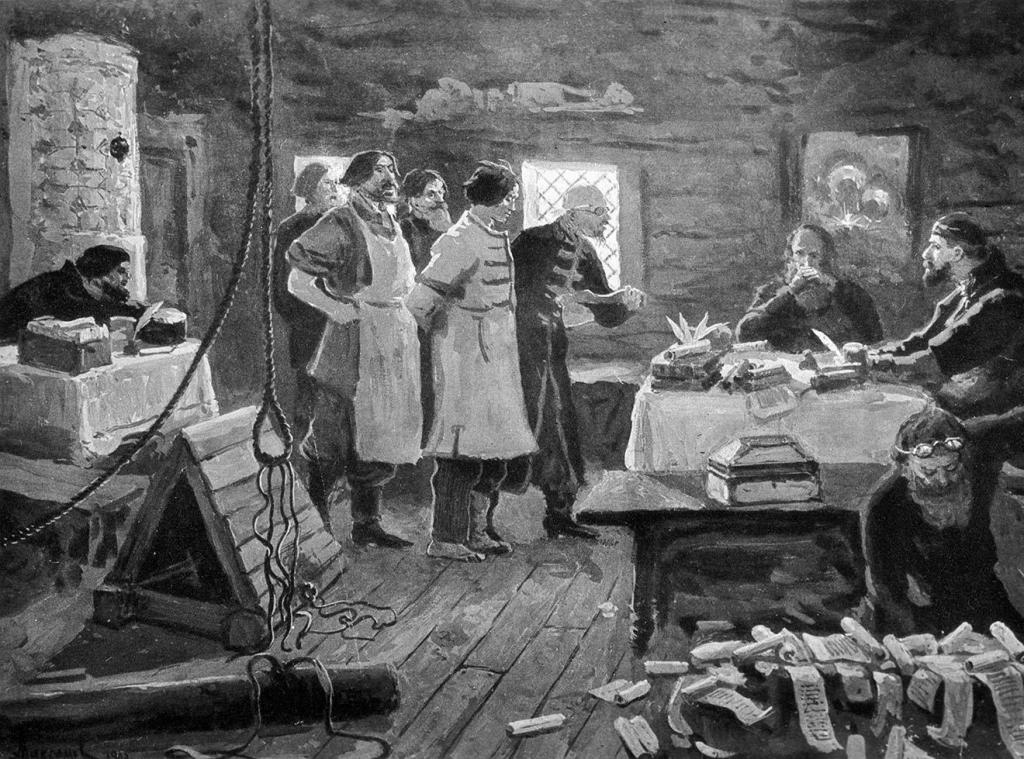

Тяжелая рука государства пришлась не по вкусу аристократам. Шуйские встали во главе нового заговора и в январе 1542 г. подняли мятеж одновременно в Москве и в Новгороде – двух крупнейших городах страны. Во время мятежа бояре ночью ворвались в спальню малолетнего Великого князя в поисках своих врагов, а митрополита Иоасафа «с великим бесчестием согнали с митрополии». Двенадцатилетний Иоанн был в ужасе, опасаясь за свою жизнь. Шуйские, опьяненные торжеством победы, потеряли всякую меру. Разыгрывая роль полновластных хозяев, они расхищали государственную казну, обзавелись золотой посудой из царской ризницы, раздавали своим приверженцам чины, награды и вотчины. Иностранные послы уже величали Шуйских «принцами крови», как бы подтверждая их право на престол.

Унижая мальчика, глава мятежного клана Иван Шуйский сидел в присутствии государя, опираясь при этом локтем о постель его покойного отца и положив ноги на царский стул. Впоследствии Иван Грозный вспоминал, что в то время он часто не имел самого необходимого: одежды и пищи. Если такое приходилось терпеть царю, то каково же было его подданным?

Будущего царя опекал святитель Макарий, которого Шуйские посадили на митрополичий престол после изгнания ими из Москвы митрополита Иоасафа (1542). Они надеялись, что св. Макарий станет их послушным сторонником, но ошиблись. Митрополит оказался не только государственником, но и стал покровителем и воспитателем малолетнего Великого князя, его наставником в вере и в управлении государством.

Именно с благословения свт. Макария Иван VI венчался на царство и стал первым русским царем. Как считают некоторые исследователи, Макарьевские Освященные (Поместные) соборы Церкви (1547 и 1549), особенно Стоглавый собор (1551) непосредственно связаны с организацией и формированием системы Земских соборов.

Кроме митрополита Макария у молодого царя были и другие сторонники в деле изменения социально-политической системы государства.

В сентябре 1549 года Ивану Грозному был подан проект реформ И. С. Пересветова. В нем осуждалось засилье бояр и отсутствие законности, а «грозному и мудрому» девятнадцатилетнему царю предлагалось восстановить в государстве «правду» и управлять независимо от вельмож, на благо всего государства, а не одной только касты аристократов.

Но непосредственным поводом, подтолкнувшим молодого царя и его наставника митрополита Макария собрать первый Земский собор, стал «великий пожар» и московский бунт 1547 года, о котором Н. Е. Носов сказал, что это был «страшный финал десятилетия боярских распрей, народного угнетения и произвола».[64] Народ, утративший веру в возможность достучаться до правящих кругов и надежду на социальную справедливость, вспыхнул как порох.

Наказав наиболее активных участников бунта, Иван Грозный в то же время проявил разумную милость и даже заботу к остальным, повелев раздавать погорельцам «казну свою по рублю и по два и по пяти». Карамзин указывает, что царь «изъявил попечительность отца о бедных: взяли меры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба».[65]

Однако власть понимала, что простой благотворительностью дела не исправишь, и социальная система государства требует серьезной корректировки. Орудием таковой и стали Земские соборы, призванные, с одной стороны, установить тесную связь царя и народа, а с другой – сделать народ и царя союзниками в противодействии разрушительной политике аристократической княжеско-боярской партии.

Царь искренне пытался восстановить сословный мир на Руси – впрочем, не в ущерб государственным интересам. И. Я. Фроянов пишет в своей капитальной монографии «Драма русской истории»: «Иван IV вышел из трудного детства и сел на царский трон не безнадежно испорченным, как об этом думают многие историки, старые и новые, а расположенным к миролюбию и согласию… Вспомним прощение царем в Новинском монастыре по слову митрополита всех «опальных и повинных» людей. Святитель Макарий пробудил в царе Иване желание править людьми миром и согласием, а не яростью и враждой, хотя для этого, будь он заурядной личностью, лишенной возвышенных чувств, оснований имелось с избытком.»[66]

В. О. Ключевский также отмечает попытку царя преодолеть кризис мирным путем: «В речи на Красной площади, которою публично, в присутствии собравшегося народа, по-видимому, открыты были заседания этого собора, царь призывал толпившихся перед ним «людей божиих» не к борьбе с боярами, а ко взаимному прощению и примирению, молил их «оставить друг другу вражды и тяготы свои» и обращался к митрополиту с мольбой помочь ему в этом деле общего земского примирения. Смысл этого воззвания объясняется другою речью царя, прочитанной в следующем году на церковном Стоглавом соборе. Можно с полною уверенностью думать, что царь разумел предложение, сделанное им на земском соборе 1550 г., когда в речи своей напоминал отцам Стоглавого собора, что в предыдущее лето он приказал своим боярам, приказным людям и кормленщикам «помиритися на срок» во всех прежних делах со всеми христианами своего царства…

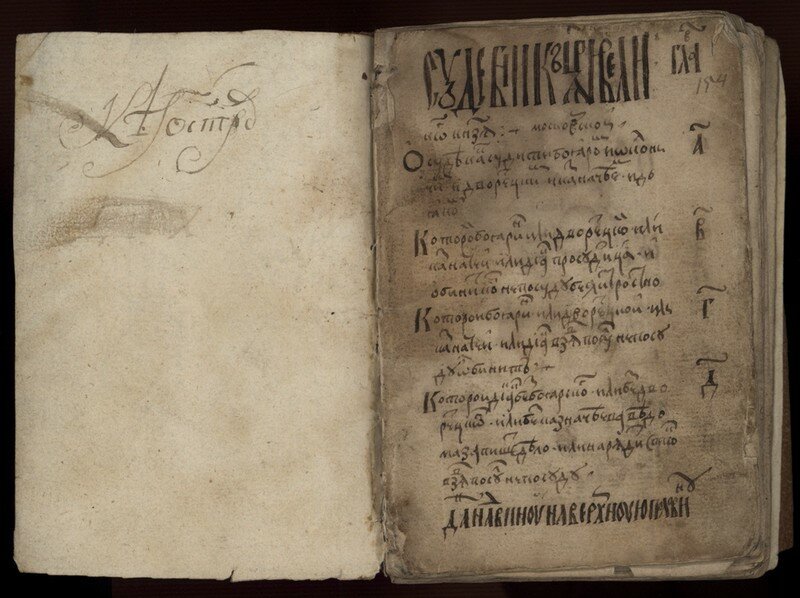

Переводя ораторские выражения царя на этот простой деловой язык тогдашнего управления, открываем очень любопытный и малозаметный в других памятниках того времени факт, которым сопровождался первый земский собор и которым ярко освещаются некоторые побуждения, вызвавшие этот первый опыт земского представительства в Московском государстве. Известно, что для сдержки злоупотреблений областных управителей, наместников и волостелей управляемым ими обществам предоставлялось право жаловаться на них высшей власти в Москве. Еще задолго до первого земского собора московское законодательство старалось установить порядок принесения и разбора таких жалоб, назначая для того известные сроки. В Судебнике 1550 г. царь Иван подтвердил важнейшие постановления своих предшественников по этому предмету. Тяжбы, возникавшие в силу этого права, принадлежали к наиболее характерным явлениям древнерусской жизни; то были не политические процессы демократии с аристократией, а простые гражданские тяжбы о переборах в кормах и пошлинах, т. е. в прямых и косвенных налогах, взимавшихся в пользу управителей, о проторях и убытках, какие терпели обыватели от административных и судебных действий кормленщика, казавшихся им неправильными. Эти иски велись или отдельными лицами или целыми обществами через старост и мирских ходоков, с обычными приемами тогдашнего искового процесса, с приставными памятями, свидетельскими показаниями, крестоцелованиями и т. д. Время малолетства Грозного было, по-видимому, особенно обильно такими тяжбами, длившимися иногда многие годы, и московские приказы были завалены ими. Эти тяжбы и имел в виду царь, приказав на соборе 1550 г. всем служилым людям, против которых они были направлены, помириться с своими истцами «на срок»; велено было покончить все накопившиеся против областной администрации иски и покончить не обычным исковым, формальным, а мировым порядком, полюбовно. Срок для этой судебно-административной ликвидации назначен был довольно короткий, вероятно, годовой, потому что в 1551 г. царь мог уже сообщить отцам церковного собора, что бояре, приказные люди и кормленщики во всяких делах помирились со всеми землями в назначенный срок.»[67]

Однако далее В. О. Ключевский делает слишком частный вывод о том, «что на первом земском соборе шло дело не о возбуждении социально-политической борьбы, а об устранении одного судебно-административного затруднения, и молодой царь выступил на нем не демократическим агитатором, а просто умным и добросовестным правителем».[68]

Принятые на соборе решения (прежде всего – о создании местного самоуправления) выводят его значение за узкие рамки «устранения одного судебно-административного затруднения» и придают им характер инструмента для решения гораздо более широких государственно-политических вопросов, начиная от изменения тогдашнего «основного закона» страны – Судебника и заканчивая утверждением о необходимости реформ всех сторон государственной жизни. Именно этот собор заложил основы местного самоуправления, установив выборность народом должностных лиц повсеместно, в том числе и в частных владениях бояр, отгороженных прежде от государственной власти древней системой привилегий и иммунитетов. Можно сказать, что это был первый, неуверенный шаг по пути к «национализации» боярских вотчин, продолженный затем и уравнением вотчины с поместьем, и опричной чисткой Центральной России от самих вотчинников и их окружения, которую сам царь называл «перебором людишек».

Царь и митрополит Макарий, созывая Земский собор 1549 г., надеялись на то, что он установит на Руси социальный мир и согласие. Борьба с боярской реакцией 30-х – 40-х гг. и венчание на царство (1547), создание поместной системы (1550 – «Избранная тысяча» дворян), введение местного самоуправления (1555), «Приговор о службе» (1556) и организация опричнины (1565) были направлены на преодоление серьезного социально-экономического и политического кризиса, охватившего Русь при переходе страны от старой, возникшей под протекторатом Золотой Орды княжеско-боярской системы управления к самодержавию Нового времени.

Академик А. И. Фурсов указывает на причины этого кризиса: «…наиболее важным фактором подрыва княжебоярского «комбайна», заложенной под него бомбой замедленного действия был массив новгородских земель, прихваченный Москвой в 1470-е годы. Этот массив позволил московскому князю начать в невиданном доселе масштабе раздавать земли в качестве поместий, т. е. реально развивать поместную систему. И хотя первый русский помещик (Бориско Ворков) упоминается ещё в 1328 году, реальное развитие поместной системы стартовало в конце XV века.

В результате появился огромный слой, который численно превосходил князей и бояр, слой, чьё обладание вещественной субстанцией полностью зависело от великого князя (после 1547 года – царя). Последний был единственным, кто мог оградить их от произвола богатых и знатных. Ну, а великий князь получил, наконец, иную, чем боярство, социальную опору, что объективно улучшало его властную позицию внутри княжебоярского «комбайна»».[69]

Кризис противостояния старой и новой социально-политических систем вел к обострению борьбы между удельно-княжеско-боярской партией с одной стороны и поместным дворянством и царем с другой. Две эти силы сошлись в середине XVI века в борьбе за власть. Именно власть, а не собственность, как отмечает А. И. Фурсов, и была главным объектом борьбы этих сил, в чем заключается специфика русской истории:

«Главная черта, характеристика русского аграрного хозяйства – то, что на Руси в силу суровости её природно-климатических и природно-производственных условий создавался (и создаётся) небольшой по своему объёму совокупный общественный (а следовательно, и прибавочный) продукт – это так и само по себе, и особенно по сравнению с Западной Европой, и тем более – с Восточной и Южной Азией.

В таких условиях средним и тем более нижним слоям господствующего класса прибавочный продукт может достаться только в том случае, если центральная власть, помимо прочего, будет ограничивать аппетиты верхов – как эксплуататорские в отношении угнетённых групп (чтобы сохранялась какая-то часть прибавочного продукта для неверхних групп господствующего класса), так и перераспределительные по отношению к средним и низшим группам всё того же господствующего класса. Только сильная центральная власть могла ограничить аппетиты «олигархов».

Из-за незначительного объёма прибавочного продукта олигархизация власти в России ведёт к тому, что средней и нижней частям господствующего класса мало что достаётся (а эксплуатируемые низы вообще лишаются части необходимого продукта). Поэтому в самодержавной централизации, в индивидуальном самодержавии, в деолигархизации власти были заинтересованы середина и низы господствующего класса, т. е. его основная часть. Она-то и поддержала царя в его опричном курсе: только грозненское самодержавие могло решить проблемы «детей боярских» в их борьбе с «отцами». Так русское хозяйство сработало на опричнину и на самодержавный вектор развития.

…Итак, борьба дворянства и боярства – не миф, но главный объект борьбы – не собственность, а власть, поскольку только власть на Руси регулировала (регулирует) доступ к вещественной субстанции, к общественному продукту.»[70]

Таким образом, в истории России, в том числе и в российской истории XVI века, борьба за высшую власть велась как за инструмент справедливого (или несправедливого) перераспределения общественного продукта внутри общества.

В этой борьбе коллективным представителем подавляющего большинства населения страны и стал Земский собор, а выразителем интересов «олигархов» – т. н. «Избранная Рада». Ей прошлые и современные историки безосновательно приписывают «все лучшее» «первого периода правления» Ивана Грозного, в том числе и созыв Собора примирения (хотя доктор исторических наук профессор И. Я. Фроянов справедливо указывает, что первый Земский собор был созван по инициативе царя и митрополита Макария, а не Избранной Рады[71]).

Действительно, Избранная Рада (группировка не только неофициальная, но и самовыдвинутая в противовес легитимному государственному органу Боярской думе) проводила политику реформ. Но вопрос в том, кто должен был стать бенефициаром этих реформ?

Если посмотреть на состав Избранной Рады, то не трудно заметить, что в нее вошли почти исключительно представители высшей аристократии Московского государства: князья Дм. Курлятов, А. Курбский, Воротынский, Одоевский, Серебряный, Горбатый, Шереметевы, Михаил, Владимир и Лев Морозовы, Семен Лобанов-Ростовский. Их политические цели были прямо противоположны той тенденции построения централизованного государства, выразителями которой были как царь и его сторонники, так и народ – от крестьянства до дворян и детей боярских. Ближайшим историческим аналогом Избранной Рады в нашей истории можно назвать коллаборационистскую Семибоярщину Смутного времени и преступную Семибанкирщину 90-х гг. ХХ века.

Избранная Рада (или, как она называлась в русских источниках того времени, Синклит) сумела ввести серьезные, в том числе и законодательные ограничения царской власти: с помощью своих ставленников Сильвестра и Адашева лишила Ивана Грозного права жаловать боярский сан и присвоила это право себе; самовольно и в нарушение прежних законов раздавала звания и вотчины, покупая, таким образом, новых сторонников, наполняя ими госадминистрацию и настраивая против царя, вела собственную теневую государственную политику втайне от него.

«Без совещания с этими людьми Иван не только ничего не устраивал, но даже не смел мыслить. Сильвестр до такой степени напугал его, что Иван не делал шагу, не спросив у него совета; Сильвестр вмешивался даже в его супружеские отношения», – писал Костомаров.[72]

Историк, конечно, преувеличивал. Царь был не напуган, но осторожен и просто искал средства противодействия княжеско-боярской партии. Этим и вызвана необходимость Земских соборов, которые сторонники централизации и жесткой вертикали власти во главе с царем видели орудием консолидации нации и достижения своих целей: национализации вотчинных и церковных земель, предоставление их в пользование «служилым» – государственным – людям и создание на этой основе нового типа государства – сословной народной монархии.

Состояние двоевластия (Избранная Рада – царь) сохранялось до начала 60-х гг. Зримым концом неформального олигархического правления Избранной Рады стало удаление из Москвы Сильвестра и смерть А. Адашева (1560), опала удельного князя Владимира Старицкого (1563) и бегство в Литву польского шпиона князя А. Курбского (1564).

На этом княжеско-боярская партия прекратила попытки добиться власти путем реформ и перешла от условно-легитимных форм борьбы за свои интересы к практике политических заговоров и сговора с внешним врагом – на фоне Ливонской войны и постоянной угрозы с юга – со стороны Крымского ханства и Османской империи – это угрожало существованию единого Русского государства как такового.

При этом Земские соборы, вместе с которыми царь и его сторонники во власти проводили, в противовес закулисной олигархической политике «Избранной рады», гласную и открытую государственную политику, цели и задачи которой выборными представителями собора доносились до самых дальних краев страны, стали гарантом сохранения гражданского мира в стране. А когда политических гарантий не хватило, Земский собор санкционировал введение «чрезвычайного положения» – опричнины.

Первый Земский собор: сословная монархия на Руси

Режим сословной монархии, при котором правитель периодически советуется с представителями основных сословий населения о важнейших решениях – типичная форма европейской средневековой государственности. Аналог кортесов, Генеральных штатов или британского парламента существовал и в России. Назывался такой орган Земским собором.

Понятие Земского собора

Термин «Земский собор» происходит от слов «земля» и «собирать». «Соборами» в средневековой Руси называли любые представительские собрания. Слово «Земский» потребовалось для того, чтобы избежать путаницы с церковными соборами.

Земский собор – представительский выборный сословный орган власти с правом обсуждать важные для государства вопросы и давать правителю (царю) рекомендации по способу решения этих вопросов. Члены Боярской думы и представители высшей церковной иерархии входили в состав Собора без выборов. Дворянство, горожане и черносошные свободные крестьяне выбирали представителей. Таким образом, не имели своих представителей только крепостные крестьяне.

Первый Собор был созван в феврале 1549 года по решению молодого Ивана Грозного. Последний Собор состоялся в 1683-1684 гг. и был призван выработать русские условия Вечного мира с Речью Посполитой.

Причины созыва первого Собора

В целом Иван Грозный, созывая первый Собор, действовал из тех же соображений, что и западноевропейские монархи, собиравшие парламент или Генеральные штаты. Царь намеревался противопоставить влиянию крупного вотчинного боярства (о претензиях которого имел слишком хорошее представление) силу мелких служилых феодалов – дворянства. Участие дворянства и купечества в работе Собора наравне с боярами могло продемонстрировать степень доверия к ним царя и обеспечить их лояльность.

Кроме того, созыву Собора предшествовал бунт в Москве (причиной стал крупный пожар), и царь увидел в съезде представителей сословий возможность успокоить бунтовщиков. Собор даже был назван «собором примирения». Нужный результат был достигнут.

Были и чисто практические причины. Царь желал привнести изменения в действующий Судебник и реформировать систему управления на местах. Одобрение сословий могло бы придать его реформам значимости.

Точно неизвестно, кто подсказал молодому Грозному идею Земского собора. Почти наверняка это был кто-то из Избранной рады.

Деятельность первого Собора

Никаких документов, созданных непосредственно в процессе работы первого Собора, не сохранилось. Все сведения о нем почерпнуты из более поздних источников.

Известно, что Собор работал 2 дня. Некоторые вопросы рассматривались Боярской Думой отдельно от прочих представителей. Согласно имеющимся сведениям, результатом деятельности Собора стали следующие решения:

- отредактировать согласно требованиям времени действующий Судебник (новый Судебник вступил в силу в 1550 году);

- установить неподсудность детей боярских наместникам (кроме особых случаев);

- начать выборы на местах целовальников и губных старост для реализации функций местной власти и местного суда.

Таким образом, было положено начало судебной и административной реформам Грозного. Есть предположение, что решения Собора положили начало также борьбе с системой кормлений.

Значение первого земского Собора

Созыв первого Земского Собора ознаменовал установление в России сословной монархии. Он стал первым шагом Ивана Грозного в его борьбе с влиянием крупного вотчинного боярства. Хотя первый царь и не достиг цели полного подчинения вотчинников центральной власти, ему удалось положить начало этому процессу.

Судебная и административная реформы Грозного имели немалое положительное значение для страны, и Собор принял участие в их разработке и реализации. В дальнейшем Земскими Соборами неоднократно принимались важнейшие политические решения.

Земские Соборы созывались нерегулярно и не являлись постоянно действующим органом власти. Но они принимали важнейшие решения, так что появление этого органа стало важным этапом в развитии русской государственности.

Первый Земский собор

По мнению одних, этот собор был созван царем для борьбы с боярами, против которых Грозный искал опоры в народе8. Это мнение не поддерживается историческими свидетельствами. Напротив, именно в 1550 г. царь всего менее мог думать о борьбе с боярством. К тому времени при посредничестве митрополитов Макария и Сильвестра он сблизился с лучшими людьми из боярства и составил из них круг советников и сотрудников, которые помогали ему в его смелых внешних и внутренних предприятиях. Чувствуя это затруднение, другие исследователи поправляют догадку, прибавляя, что первый земский собор дал царю твердую почву для будущей борьбы с боярством9. Но когда настала эта ожиданная борьба, царь не искал опоры в твердой почве земского собора, а создал для этого новое учреждение совершенно противоземского характера, опричнину. Все, что известно о целях первого земского собора от самого верховного виновника и руководителя его, также не поддерживает догадки о боевых демократических побуждениях, будто бы его вызвавших. […]

Другие исследователи указывают другие причины созыва первого земского собора; эти причины повторяют иногда как подкрепление своей догадки и сторонники противобоярского происхождения этого собора. То были: возникшая с объединением Руси Москвой потребность в общем органе для всей Русской земли, при помощи которого она могла бы заявлять о своих нуждах и желаниях перед образовавшеюся общею верховною властью, необходимость дать общее направление интересам и стремлениям отдельных земщин Московского государства, чтобы могло выработаться сознание целостной общерусской земщины, необходимость для царя вступить в союз с землею, отстранив бояр с пути, который вел к единению царя и земли, ясно понятая царем необходимость непосредственного общения своего с народом, чтобы иметь в нем твердую опору в правительственной деятельности, и т. п.10 Нельзя не признать того удобства этих соображений, что они касаются происхождения соборного представительства вообще, а не первого только собора; трудно объяснить происхождение первого собора отдельно от дальнейших, особенно когда для суждений о первом соборе так мало данных.

Первый собор был созван Иваном IV в пору крайнего правительственного возбуждения царя. Венчание на царство с принятием царского титула, женитьба и вслед за тем страшные московские пожары, народный мятеж, казанские и крымские набеги – все эти треволнения с самого начала 1547 г. поочередно то поднимали, то повергали в уныние его неустойчивый дух. Он долго не мог оправиться от впечатления московских пожаров и через три с лишком года на Стоглавом соборе описывал свой тогдашний испуг с живостью только что пережитой минуты: тогда “вниде страх в душу мою и трепет в кости моя, и смирися дух мой, и умилихся и познах своя согрешения”. Тогда он решился покончить и с боярским правлением, и со своей легкомысленной юностью и хлопотливо принялся за государственные дела. Он начал искать вокруг себя людей и средств, которые помогли бы ему поправить положение дел. При таком настроении царя созван был собор 1550 г. До нас не дошло деяния или протокола этого собора, и мы не знаем ни его состава, ни подробностей его деятельности. Но о нем сохранился такой рассказ. На двадцатом году своего возраста царь Иван, видя государство в великой туге и печали от насилия сильных, умыслил всех привести в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы и утолить вражду, царь “повелел собрать свое государство из городов всякого чина”. В воскресный день царь вышел с крестами на московскую Красную площадь и после молебна с лобного места сказал митрополиту: “Молю тебя, святый владыко, будь мне помощник и любви поборник. Знаю, что ты добрых дел и любви желатель. Сам ты знаешь, что я после отца своего остался четырех лет, а после матери осьми лет”. Изобразив затем яркими чертами беспорядки боярского правления в продолжение своего несовершеннолетия, царь вдруг бросил в глаза присутствовавшим на площади боярам запальчивые слова: “О неправедные лихоимцы и хищники, неправедный суд по себе творящие! Какой теперь ответ дадите нам – вы, многие слезы на себя воздвигшие? Я чист от этой крови; ждите своего воздаяния”. Потом царь поклонился на все стороны и продолжал: “Люди божии и нам дарованные богом! Молю вашу веру к богу и к нам любовь; ныне нам ваших обид и разорений и налогов исправить невозможно. молю вас, оставьте друг другу вражды и тяготы свои. я сам буду вам судия и оборона, буду неправды разорять и хищения возвращать”.

ВНУТРЕННЯЯ РЕФОРМА ГОСУДАРСТВА

Одновременно с казанскими походами Грозного шла его внутренняя реформа. Начало ее связано с торжественным “собором”, заседавшим в Москве в 1550—1551 гг. Это не был земский собор в обычном смысле этого термина. Предание о том, будто бы в 1550 г. Грозный созвал в Москве представительное собрание “всякого чина” из городов, признается теперь недостоверным. Как показал впервые И. Н. Жданов, в Москве заседал тогда собор духовенства и боярства по церковным делам и “земским”. На этом соборе или с его одобрения в 1550 г. был “исправлен” Судебник 1497 г., а в 1551 г. был составлен “Стоглав”, сборник постановлений канонического характера. Вчитываясь в эти памятники и вообще в документы правительственной деятельности тех лет, мы приходим к мысли, что тогда в Москве был создан целый план перестройки местного управления. […] Так как примитивная система кормлений не могла удовлетворять требованиям времени, росту государства и усложнению общественного порядка, то ее решено было заменить иными формами управления. До отмены кормления в данном месте кормленщиков ставили под контроль общественных выборных, а затем и совсем заменяли их органами самоуправления. Самоуправление при этом получало два вида: 1) Ведению выборных людей передавались суд и полиция в округе (“губе”). Так бывало обыкновенно в тех местах, где население имело разносословный характер. В губные старосты выбирались обыкновенно служилые люди, и им в помощь давались выборные же целовальники (т. е. присяжные) и дьяк, составлявшие особое присутствие, “губную избу”. Избирали вместе все классы населения. 2) Ведению выборных людей передавались не только суд и полиция, но и финансовое управление: сбор податей и ведение общинного хозяйства. Так бывало обыкновенно в уездах и волостях со сплошным тяглым населением, где издавна для податного самоуправления существовали земские старосты. Когда этим старостам передавались функции и губного института (или, что то же, наместничьи), то получалась наиболее полная форма самоуправления, обнимавшая все стороны земской жизни. Представители такого самоуправления назывались разно: излюбленные старосты, излюбленные головы, земские судьи. Отмена кормлений в принципе была решена около 1555 г., и всем волостям и городам предоставлено было переходить к новому порядку самоуправления. “Кормленщики” должны были впредь оставаться без “кормов”, и правительству надобны были средства, чтобы чем-либо заменить кормы. Для получения таких средств было установлено, что города и волости должны за право самоуправления вносить в государеву казну особый оброк, получивший название “кормленаго окупа”. Он поступал в особые кассы, “казны”, получившие наименование “четвертей” или “четей”, а бывшие кормленщики получили право на ежегодные “уроки” или жалованье “из чети” и стали называться “четвертчиками”.

Первый Земский собор – «Собор примирения» – кратко

Инициатором проведения первого Земского собора 1549 г. был царь Иван IV (Грозный).

Что представлял из себя Земский собор?

Это было собрание, на котором присутствовали представители всех слоёв населения, кроме крепостных крестьян. На собраниях обсуждались административные, экономические и политические вопросы государства, в том числе избрание на царство.

«Земскими» соборы были названы в противоположность соборам церковным, на которых рассматривались вопросы вероучения и религиозной жизни. «Земский» – значит, государственный, общественный.

Всего в России было проведено около 60 Земских соборов на протяжении 135 лет. Точное их количество назвать сложно, т.к. не все древние документы сохранились, а некоторые из соборов имели спорную мотивировку проведения: они проводились в кризисных ситуациях.

Земские соборы представляли собой прообраз современного парламента. Это кажется странным, но именно Ивану Грозному, которого считают самым деспотичным царём, принадлежит демократическая инициатива Земских соборов.

Причины и предпосылки первого Земского собора

Первый Земский собор назвали «Собором примирения». Почему?

Иван Васильевич венчался на царство в 1547 г. Как обычно, с появлением нового лидера меняется обстановка в государстве, а молодой царь в начале своего правления проявил себя реформатором.

В народе уже зрело недовольство произволом знати, и царь понимал, что если он будет править по-старому, то останется пешкой в руках бояр. Он чувствовал необходимость в переменах. Для этого следовало прекратить внутренние распри, простить друг другу обиды и консолидировать государство.

Положение в стране было сложным. После смерти Елены Глинской (матери Ивана Грозного) в 1538 г. обострились противоречия, усугубившиеся в результате засухи, а затем сильнейших пожаров 1547 г. Начавшиеся московские бунты подогревались слухами о поджигателях. Обвиняли князей из рода Глинских, был убит один из них, Юрий Глинский.

«Собор примирения»

Тогда Иван Васильевич решил созвать в столице «Собор примирения». В нём должны были принять участие представители всех сословий из разных земель.

Главные вопросы первого Собора:

- злоупотребления наместников царя и отмена кормлений;

- самоуправство бояр.

Кормление – содержание должностных лиц за счет местного населения.

Дворяне – «служилые люди», т.е. состоящие на военной или какой-либо другой службе у князей и бояр.

Земский собор давал возможность царю лавировать между боярами и дворянами.

Царь Иван Васильевич публично покаялся в своих грехах перед народом и выступил с критикой представителей боярства.

Было решено, что все жалобы населения будет рассматривать царский суд. Для этого была создана Челобитная изба. Сюда поступали всевозможные жалобы (челобитные) на имя царя, и по ним принимались решения. Это был прообраз высшего апелляционного ведомства и контрольного органа.

Первый Земский собор («Собор примирения») поставил Русское государство на путь превращения в сословно-представительную монархию. Он дал начало формированию новой системы управления государством.

Но это был не законодательный, а совещательный орган власти . Он лишь поддерживал ту политику, которую проводил царь.

Тем не менее, Земский собор стал прообразом модели государственного управления.

На этом же Соборе было принято решение о создании нового Судебника, утвержденного в июне 1550 г.

Земские соборы обсуждали и решали важнейшие вопросы государства: введение новых налогов, объявление войны, заключение мира и др.

Вначале соборы созывались очень часто, а затем обсуждение внутренних проблем отошло на второй план, и соборы стали созываться только для решение важных внешнеполитических вопросов.

Таким образом, почти 150 лет символом единства царя и русского народа являлся Земский собор.

В 1682 г. был созван последний Земский собор. Через 2 года он был упразднен. Началась эпоха Петра Великого и абсолютной монархии.

Первый Земский собор: когда был созван, исторические факты

Несмотря на важность наличия в стране сильного лидера, общая воля народа также играет весьма существенную роль. Ее проявление имеет глубокие корни. Так, славяне собирались на вече, чтобы решать насущные вопросы, с древних времен. В период нужды народ может проявлять недюжинную решительность и ответственность за судьбу Отечества.

Одним из таких способов страны регулировать саму себя и проявлять свою волю был Земский собор. В данной статье мы рассмотрим подробнее созыв первого Земского собора. Дата этого события — 1549 г.

Что такое Земский собор?

Земский собор — особое явление в политике России XVI-XVII веков. Это сословно-представительное учреждение, олицетворяющее собой собрание людей практически всех слоев общества (крепостные крестьяне в собор не входили) со всей территории страны.

Возникновение сословно-представительного учреждения — закономерное явление в историях разных стран. Земский собор по большей части соответствует ландтагам Германии и Австрии, рикстагам скандинавских стран, Генеральным штатам Франции и Нидерландов и многим другим подобным органам власти. Историки зарубежья отмечают сходство Земских соборов с парламентами их государств.

Собор созывался для решения различных насущных для России вопросов, будь то внутренняя и внешняя политика или экономика. На собраниях принимались такие решения, как продолжение войны или заключение мира, сборы податей для военных нужд, даже избрание и утверждение царей.

В разные периоды Земский собор играл разную роль в жизни государства. Собор мог выполнять совещательную функцию при текущем правителе либо иметь собственную волю и реализовывать выбор людей, в нем участвующих. К примеру, во времена Смуты, когда власть в стране была крайне шаткой, Земские соборы были как никогда ее поддержкой, по сути став верховным органом власти.

Как явление Земский собор был гибким и отвечающим текущим условиям, и потребностям страны.

Предыстория

Иван IV, при котором состоялся первый Земский собор, в 1533 г. унаследовал престол, но еще не мог полноценно прийти к власти из-за малого возраста. Его отец, великий князь московский Василий III, умер, когда Ивану было 3 года.

Перед смертью он назначил совет регентов-опекунов, в который входило семеро бояр. “Седьмочисленная” комиссия получила ответственность за порядок в стране и благосостояние Ивана, пока он не достигнет пятнадцати лет и не сможет взять правление на себя.

Однако замыслу Василия III не суждено было сбыться: меньше чем через год после вступления на пост опекунский совет распался в результате переворота, а регентство при Иване заняла его мать Елена Глинская. Княгиня правила решительно и даже провела в России денежную реформу, введя единую для страны денежную единицу, но также не дожила до совершеннолетия юного князя. Считается, что Глинскую отравили, так как в останках была обнаружена ртуть. Она умерла в 1538 году, оставив восьмилетнего Ивана IV на милость бояр Василия и Ивана Шуйских, которые захватили власть и стали фактически править от имени юного наследника престола.

Судя по словам и письмам Ивана в будущем, бояре плохо с ним обращались, лишали пищи и одежды и всячески унижали. Никто больше не мешал им раздирать страну дворцовыми интригами, казнокрадством и нечестными податями.

В это непростое время у Ивана был наставник — митрополит Макарий. Считается, что он немало повлиял на решения князя, в том числе навел его на мысль первым в российской истории венчаться на царство, став тем самым равным европейским королям и упрочив свою власть.

Предпосылки для Земского собора 1549 года

Смерть Василия III и малолетство его наследника повлекли за собой острый социально-политический кризис: в стране больше не было властного и авторитетного монарха, при дворе воцарилась атмосфера интриг: плелись заговоры и совершались перевороты. Правящие от имени юного Ивана бояре злоупотребляли властью, увеличивали налоги и ужесточали повинности народа.

Кульминацией кризиса стали череда разрушительных пожаров в 1547 году и последовавшее за ними Московское восстание, в котором народ ополчился против рода Глинских, виня их в поджогах и колдовстве. Тогда семнадцатилетний Иван IV, уже ставший царем, взял судьбу страны в свои руки и в 1549 году созвал 1 Земский собор.

Цели собора

В Степенной книге сказано:

Посоветовавшись с митрополитом о том, как бы уничтожить крамолы, разорить неправды, утолить вражду, призвал он собрать свое государство из городов всякого чина.

Главными целями созыва Земского собора были примирение между собой сословий, устранение хаоса, учиненного за прошедшие годы Боярской думой. Также народу было важно знать о приходе царя, посланного Богом истинного властителя. Иван IV должен был заявить о себе и вместе с тем заручиться поддержкой народа, чтобы положить конец распрям.

Кроме того, страна нуждалась в реформах. Россия уже давно пережила эпоху раздробленности, и власть над объединенной державой сосредоточилась в руках московского князя. Действовавший с 1497 года Судебник Ивана III уже не мог удовлетворить требования единой и централизованной России.

Суть Земского собора

Само слово “земский” означало “общегосударственный”. Так называли дело, которое было важно для всех земель страны.

Созыв представителей бояр, дворян и духовенства для решения насущных проблем был беспрецедентным шагом в истории Отечества. Когда первый Земский собор был созван, Иван IV выступил с “покаянной речью”. Сначала он обличил Боярскую думу в бедах, причинявшихся стране в последние годы:

«О неправедные лихоимцы и хищники, и судьи неправедные! Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигли на себя? Я же чист от крови сей, ожидайте воздаяния своего».

Затем царь призвал людей оставить “вражды и тягости” и забыть про споры и беды прошедшего. Он поручил своим приближенным принимать челобитные от жертв нечестности бояр и рассуживать споры.

Проблемы местного самоуправления

На Земском соборе 1549 г. активно обсуждался вопрос самоуправления областей, потому как именно он был корнем стольких тяжб и ссор.

В России все еще действовала сложившая в XI-XII веках система кормлений, то есть обязательство местного населения содержать (“кормить”) служащих в данной области должностных лиц. Кроме того, сборщики податей назначались князьями, менее заинтересованными в честности сборов, чем “налогоплательщики”.

Эти факторы приводили к тому, что люди с властью становились склонны ею злоупотреблять, практически грабя народ.

На соборе речь шла о введении по всей стране должностей старост и целовальников, которые будут избираться на местах, а не назначаться централизованно. Люди, выбранные на эти посты, должны будут взимать подати, вести судебные дела и в целом выполнять функцию слежки за соблюдением порядка на вверенной земле.

Такое нововведение должно было поспособствовать уменьшению наместнического произвола и стать конкретным проявлением намерений царя “привести всех в любовь”.

Новый Судебник

Помимо разрешения большей части споров, на Земском соборе 1549 года было решено создать новый Судебник, который затем будет утвержден на Стоглавом соборе в 1551 году. Он должен был закрыть пробелы в старой законодательной системе и ввести новые правовые акты, в которых возникла нужда.

В новом законодательном документе было сто упорядоченных и каталогизированных статей, что являлось новшеством в составлении нормативно-правовых документов. Новый Судебник использовал прецеденты из судебной практики, в том числе имевшие место судебные ошибки. Впервые предусматривается наказание для судей за взяточничество и неверный приговор.

В целом тенденция нового свода законов — усиление централизованного контроля за судебной системой и правом в целом, а также ослабление власти местных судов.

Особенности первого собора

Десятки проведенных с середины XVI до конца XVII века Земских соборов говорят нам об основных тенденциях таких собраний: на них решаются финансовые дела, вопросы войны и мира; в конце концов, избираются правители (например, Борис Годунов, Василий Шуйский и Михаил Романов были избраны на царство именно через Земский собор).

Первый собор имел свои особенности. Во-первых, в нем пока отсутствовала выборная составляющая. Ключевский писал о Земских соборах времени Смуты и позднее:

Рядом с государевой волей, а иногда и на ее месте теперь не раз становилась другая политическая сила – воля народа, выражавшаяся в приговорах Земского Собора“.

Однако на соборе 1549 года сословия имели совещательную роль и не могли диктовать государю свою волю.

Во-вторых, на собор не были призваны представители купечества (однако оно не играло важной роли и на других созывах). В 1549 году перед царем предстали только Освященный собор (церковь), Боярская дума и дворяне.

Таким образом, еще рано говорить о сословно-представительной монархии в XVI веке, однако начало традиции таких сборов было положено для будущих веков, пока реформы Петра I, направленные на абсолютизм, не ликвидируют необходимость в них.

Результаты

Первый Земский собор не был богат судьбоносными решениями. Даже Судебник будет представлен только через два года на Стоглавом соборе, а пока Иван IV лишь только согласовал его составление.

Главное изменение, внесенное в систему управления страной — это создание должностей выборных старост и целовальников, делающее местный суд более честным. Также немаловажным было намерение царя принимать челобитные от “обиженных” и решать тяжбы, оставшиеся с кризисного периода.

Значение собора

Несмотря на малое количество масштабных изменений в формальных вопросах, 1549 год стал знаменательной датой. Когда первый Земский собор был созван, возможно, решилась судьба Отечества на десятилетия вперед.

Данное событие не просто так называли “Собором примирения”: оно было символом окончания распрей, всполошивших страну после смерти Василия III. В период бесчинства властолюбивых бояр, когда терпение многих было на пределе, после грандиозного пожара и восстания семнадцатилетний царь впервые заявил о себе, созвав Земский собор. Он выступил на нем с примиряющей речью и продемонстрировал свое намерение служить на благо Родины, чем, само собой, немало укрепил свой авторитет.

Как упоминалось выше, собор стал первым намеком на возможность существования сословно-представительной монархии в России, когда власть правителя может корректироваться представителями различных сословий.

В конце концов, собор 1549 года положил начало практике, которая просуществует почти полтора века и поможет народу России пройти через суровые испытания Смутного времени.

Б. Земский собор и реформы первой половины правления Ивана Грозного

1. Распри вельмож, разгул и притеснения бояр-кормленщиков, усиление набегов со стороны Казанского и Крымского ханств вызвали недовольство многих слоев населения. С надеждой они смотрели на Ивана IV. В 1547 г., когда Ивану было 16 лет, митрополит Макарий венчал его на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Следует отметить, что до этого царями на Руси называли императоров Византии и ханов Золотой Орды. Провозглашение Ивана IV царем имело большое историческое значение:

> во-первых, оно уравнивало по чину Ивана IV с восточными соседями — астраханским и казанским ханами — наследниками Золотой Орды, недавними повелителями Руси;

> во-вторых, превращение Руси в Российское государство как бы предопределяло ее значение как «третьего Рима» — центра православия после падения «второго Рима» — Византии;

> в-третьих, царский титул ставил Ивана IV выше европейских королей: датского, английского, французского, польского, шведского и др.;

> в-четвертых, провозглашение Ивана IV царем резко возвысило его над другими русскими князьями; отныне он почитался как «великий государь»;

> в-пятых, ритуал венчания Ивана IV на царство имел значение и для православной церкви. Укрепляя единодержавие и возвышая авторитет самодержца как наместника Бога на земле, церковь защищала и свои собственные интересы, ибо царская власть брала на себя заботу о сохранении прав и привилегий церкви.

2. К концу 40-х годов вокруг царя сложился небольшой кружок близких ему людей, позднее названный князем Андреем Курбским Избранной радой. По сути, это была Ближняя государева дума, которая отражала компромиссный характер внутренней политики, проводимой в тот период Иваном IV. В нее вошли: представитель незнатных, но крупных землевладельцев Алексей Адашев, князь Андрей Курбский, священник Сильвестр, митрополит Макарий, дьяк Иван Висковатый. Как писал историк, это были «мужи разумные и совершенные». Избранная рада не была официальным государственным органом, но фактически в течение 13 лет являлась правительством и управляла государством от имени царя.

3. В 1549 г. был созван первый Земский собор — совещательный орган, собрание сословных представителей от бояр, дворян, духовенства, купцов, посадских людей и черносошных крестьян. На Соборе были приняты меры, которые расширили права дворян и ограничили права крупных феодалов — бояр-наместников. Соборы не ограничивали власть царя, однако способствовали проведению на местах политических мероприятий центральной власти. Они не стали постоянными, а собирались впоследствии несколько раз по необходимости. На основе решений Земского собора в 50-х годах XVI в. были проведены следующие реформы:

> судебная — был принят новый общерусский Судебник 1550 года;

> реформы центрального и местного управлений.

4. Начали с преобразований военных. Были запрещены местнические споры между воеводами во время походов, все они подчинялись первому воеводе большого полка, т. е. главнокомандующему. Одновременно было решено «испоместить» в Московском уезде «избранную тысячу», т. е. из 1070 дворян создать ядро дворянского ополчения, которое являлось бы опорой самодержавной власти. Вводился новый порядок комплектования армии. Каждый землевладелец обязан был выставить с каждых 150 десятин земли одного вооруженного воина на коне. Служить дворянин мог с 15 лет, служба передавалась по наследству За службу дворянин получал от 150 до 450 десятин земли. Было создано новое постоянное войско из стрельцов, вооруженных пищалями. Стрельцы получали обмундирование, денежное и хлебное жалованье, а в мирное время жили как посадский люд. Сначала в стрелецкое войско было набрано 3000 человек. Они были разделены на 6 «приказов» (полков) по 500 человек каждый и составляли личную охрану царя. К концу XVI в. в России уже было 25 000 стрельцов. Стрелецкое войско являлось мощной боевой силой Российского государства.

5. В 1550 г. был принят новый Судебник Ивана IV, способствовавший укреплению централизованной власти. Были ограничены судебные функции наместников и волостелей, на местах за судом наблюдали царские дьяки. Взяточничество каралось денежными штрафами. Сохранялся и «суд Божий» (поединок между спорящими, «за правыми сила»). Вводилась смертная казнь «за разбой». При разбирательстве дел на местах стало обязательным присутствие земельных старост, выбираемых из числа местных служилых людей и «целовальников», которые избирались из посадских людей и черного крестьянства. Была подтверждена норма Судебника 1497 г. о Юрьеве дне: крестьяне могли уходить от феодала только один раз в году и даже несколько увеличен размер «пожилого». В 1581 г. впервые были введены заповедные годы, запрещавшие переход крестьянина от одного феодала к другому в определенный год.

6. В 1551 г. по инициативе Ивана IV состоялся церковный Собор, вошедший в историю как Стоглавый, так как итоговый документ содержал ровно 100 глав. Он оформил пантеон (список) всех русских святых, проверил церковные книги, унифицировал богослужение и все церковные обряды, принял решение об открытии школ для подготовки священников и дьяконов. Собор поставил задачу улучшить нравы духовенства: монахам было запрещено пить водку, дозволялось пить квас и виноградные вина, осуждалось бритье бород.

Собор не разрешил царю конфисковывать церковные земли, но сами монастыри могли продавать или приобретать земли только с царского дозволения, им запрещалась также ростовщическая деятельность.

7. При Избранной раде складывается приказная система управления. Приказы являлись особыми органами государственной исполнительной власти. Важнейшими из них были: Посольский, Пушкарский, Разбойный, Ямской, Стрелецкий, Поместный, Казанский, Сибирский, Челобитный. Возглавляли приказы думные дьяки, им подчинялись подьячие, земские, которые стояли во главе канцелярий. Так складывался профессиональный аппарат управления — главная опора центральной власти.

8. В середине 50-х годов была проведена губная реформа. Власть в уездах перешла к губным и земским старостам.Они подчинялись Разбойному приказу. Была отменена система «кормлений» наместников (1555), ее заменили общегосударственным налогом, из которого платили жалованье служилым людям. Введено ограничение местничества. Реформы укрепили государственное управление, военную систему, заметно способствовали централизации. Все преобразования имели своей целью в первую очередь укрепление мощи государства и царской власти.

В. Иван Грозный и Андрей Курбский: различные взгляды на государственное развитие Московского царства

1. В 1560 г. Избранная рада прекратила свое существование. До сих пор не выяснен до конца вопрос: что послужило этому причиной? Может быть, одним из ответов является известный спор между Иваном IV и князем-беглецом Андреем Курбским. Знатный ярославский князь, заслуженный воевода, государственный советник, личный и доверенный друг царя, который входил в Избранную раду, он в апреле 1564 г., в один из самых трудных для России моментов Ливонской войны, бежал в стан неприятеля к Сигизмунду II Августу. Историки называют несколько причин такого поступка.Сам же Курбский в своих гневно-обличительных посланиях, направленных царю, упрекает его в страшных жестокостях по отношению к людям ему близким и преданным, в том, что царь, «вымышляя клевету», различными муками истязал души верных «предстателей отечества». По мнению Курбского, царь, должен прислушиваться к мнению мудрых советников, воздавать по заслугам тем, кто «пылали усердием к Царю и отечеству». Царь в столь же гневном ответе Курбскому клеймит изменника, заявляет о неограниченности своей власти, полученной от Бога. «Доселе Владетели Российские были вольны, независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчета. Так и будет. »

Можно выделить несколько причин распада Избранной рады, но все они сводятся к личностным чертам Ивана IV.

> деспот Иван IV хотел править единолично, не имея рядом советников, которые стесняли его;

> царь не доверял окружению;

> Иван IV не умел терпеливо ждать, когда его политика принесет результаты, а советники предлагали путь медленных, постепенных реформ.

Г. Внешняя политика: задачи и основные направления. Запад и Восток во внешней политике Ивана Грозного

I. К середине XVI в. Россия превратилась в могучую державу. Реформы позволили приступить к решению внешнеполитических задач. Ведущими были два направления внешней политики:

> восточное — борьба с Турцией и находившимися под влиянием Османской империи Крымским, Астраханским и Ногайским ханствами;

> западное — получение выхода к Балтийскому морю, борьба с Ливонским орденом.

2. Вторая половина 40-х годов прошла в безуспешных попытках дипломатическими и военными средствами ликвидировать очаг агрессии в Казани. Два похода на Казань также не принесли желаемого результата. В 1552 г. 150-тысячная армия во главе с царем окружила Казань и начала осаду. Были сделаны мощные подкопы под стены Казанского кремля. Город обстреливался русской артиллерией. 2 октября 1552 г. Казань была взята. В 1557 г. были присоединены Астраханское ханство, Ногайская орда, Башкирия, Кабарда. Теперь весь волжский путь принадлежал России, здесь стали развиваться ремесла и торговля. Ликвидация этих ханств снимала угрозу для России с Востока.

3. После присоединения Казани соседом России на Востоке стало Сибирское ханство, которое представляло большой интерес для русских феодалов (новые территории, получение дорогой пушнины). Завоевание Сибири началось в 1581 г., когда купцы Строгановы организовали поход казаков против сибирского хана Кучума, совершавшего постоянные набеги на их владения. Возглавил этот поход Ермак (Ермолай) Тимофеевич. Весной 1582 г. Ермак двинулся в глубь Сибири, прошел по рекам Иртыш и Тобол и овладел Чувашьевой горой, которая охраняла подступы к столице Сибирского хана Кучума. Кучум бежал, и казаки без боя заняли его столицу Каш-лык (Сибирь).

Однако Кучум продолжал нападать на казаков, нанося им чувствительные удары. Ермак оказался в тяжелом положении, поскольку его отряд был удален от своей базы на сотни верст. Помощь московского правительства пришла только через два года. Кучуму удалось заманить отряд Ермака в засаду. Лишь двое из всего отряда смогли уйти от резни. Пытаясь добраться вплавь до своих лодок, Ермак утонул. Остатки его отряда, страдая от недостатка продовольствия и цинги, оставили Каш-лык и вернулись в Россию.

Поход Ермака положил начало планомерному наступлению русских в Зауралье. В 1568 г. была построена крепость Тюмень, в 1587 г. – Тобольск, ставший русским центром в Сиби

ри. В 1598 г. Кучум был окончательно разбит и вскоре погиб. Народы Сибири вошли в состав России, русские переселенцы начали осваивать край, туда устремились крестьяне, казаки, посадские и торговые люди.

4. Россия давно стремилась к расширению своих территорий в Прибалтике, где находилась Ливонская конфедерация государств. Иван IV хотел дать России выход к Балтийскому морю, дворяне надеялись получить земли и крестьян, купцы стремились расширить торговлю с Европой. Поводом к Ливонской войне (1558—1583) послужил отказ от уплаты Ливонским орденом дани России. В январе 1558 г. русские войска вторглись в Ливонию и стали стремительно продвигаться вперед. Армия Ордена в 1560 г. была разгромлена, а сам Ливонский орден перестал существовать. Однако гибель Ордена привела к тому, что в войну на стороне Ливонии включились Литва, Швеция и Дания, которые захватили часть орденских земель. В 1564 г. русская армия термит ряд поражений, неудачи в войне были усугублены изменой князя А. Курбского, который командовал русскими войсками. В 1569 г. Литва подписывает с Польшей Люблинскую унию (союз), объединившись в новое государство — Речь Посполитую. Успехи русских в Прибалтике во второй половине 70-х годов были недолгими. В 1579 г. шведы вторглись в Новгородскую землю, а только что избранный королем Речи Посполитой Стефан Баторий двинулся в Россию с 40-тысячной армией и взял Полоцк. В следующем году войска Речи Посполитой захватили несколько русских городов, осадили Великие Луки. В 1581 г. Баторий уже со 100-тысячной армией подошел к Пскову и осадил его. Осада длилась в 1581 и в 1582 гг. Оборона Пскова истощила силы поляков. В 1582 г. было заключено Ям-запольское перемирие на 10 лет. В 1583 г. было заключено перемирие со Швецией. Россия проиграла войну, потеряла крепости Нарва,Ям, Копорье, Иван-город. За ней сохранился лишь участок балтийского берега с устьем Невы. Война, длившаяся 25 лет, стоившая огромных жертв, разорившая страну, закончилась безрезультатно.

Созыв первого Земского Собора как начало борьбы царя с боярами

Земские Соборы – это орган власти, где были представлены все сословия Российского царства в шестнадцатом и семнадцатом веках. Созывать мог их только царь. Решения Земских соборов за редким исключением имели совещательное значение. Первый Земский Собор в феврале 1549 года созвал царь Русского государства Иван IV Васильевич. Основной причиной созыва была уменьшение власти бояр и возвышение роли дворянства.

Детство и юность Ивана IV

Когда Ивану Васильевичу было три года, умер его отец Великий князь Василий III. Регентом при малолетнем Великом князе стала его мать. Елена Васильевна была энергичной и властной женщиной. Она посадила в тюрьму своего дядю Михаила Глинского и братьев покойного мужа Андрея и Юрия. Они оказывали сильное сопротивление её правлению. Из темницы они не вышли. А в 1538 году Елену Васильевну отравили недовольные бояре. Восьмилетний Иван и его пятилетний брат остались сиротами.

За малолетнего Великого князя стали править Московией бояре. Вначале власть захватили знатнейшие князья Шуйские. Братья до того узурпировали власть, что иногда не созывали Боярскую думу при решении важных государственных вопросов. У них власть отнял князь Бельский, но через некоторое время Шуйские опять вернули себе власть. Во время этой борьбы за верховенство бояре не слушали увещевающих слов митрополитов, которых они насильно сгоняли с митрополии. Не щадили великого князя, не оказывали ему никаких почестей. Малолетние дети Василия третьего и Елены Васильевны оказались в заложниках властолюбивых бояр.

Будущий царь Русского государства не видел любви и доброго отношения со стороны бояр. Только во время официальных церемоний перед народом выказывали знаки почтения. По воспоминаниям самого Ивана он с братом росли как «самая последняя чадь». Такое непочтение сильнейшим образом обижало Ивана. Мальчик постепенно озлоблялся. Не имея мудрого наставника и воспитателя, приобретал дурные манеры и привычки. Научился двуличничать и притворяться.

Это интересно: «Союз трех императоров» — причины его заключения, важность исторического момента.

Мечта о мести боярам всё больше крепла. Злоба в нём стала уже постоянной. В тринадцать лет ему удалось отомстить одному из Шуйских, князю Андрею. Выбрав удачный момент, он и его псари натравили на Андрея собак, которые насмерть загрызли свою жертву.

Только одного доброго человека встретил Иван в отрочестве. Умный и образованный митрополит Макарий занялся образованием великого князя. Он привил ему любовь к чтению, развил его природный ум. Макарий внушил подростку, что Москва является третьим Римом и воспитал в Иване желание создать на базе Великого Московского княжества православное царство. Он воспитывал в Иване будущего государя. Внушал не наносить вред церкви. И действительно, пока был жив Макарий, царь Иван не конфликтовал с духовенством.

Но влияние и воспитание митрополита не смогло переломить в Иване озлобление на бояр, жестокость и лукавство. В шестнадцать лет объявил боярской думе о своём желании жениться и венчаться на царство. В начале 1547 года стал первым царём Русского государства и женился на Анастасии Юрьевой из рода Федора Кошки.

Боярство

Начиная с пятнадцатого века в Великом Московском княжестве, а потом в Русском царстве одной из острых проблем в государстве была проблема взаимоотношений великого князя (царя), боярства и дворян.

Бояре – это высшие аристократы, которые появились еще в Киевской Руси. Основными признаками, которые выделяли бояр, являлись:

- Знатность. У бояр была прославленная и богатая родословная. Авторитет их был равен авторитету правителя государства. Боярами становились князья не ставшие великими князьями или царями. Или богатые родственники правителей государств.

- Богатство. Бояре являлись крупнейшими землевладельцами.

- Независимость. Бояре не были ничем не обязаны правителю и воспринимали его как равного себе.

К началу пятнадцатого века в Московии были несколько родов боярских, которые являлись властными центрами, полностью независимыми от правителей государств. Кто же были эти самые влиятельные рода? В эту когорту самых влиятельных родов входили:

- Шуйские.

- Голицыны.

- Бельские.

- Милославские.

- Романовы.

- Морозовы.

- Годуновы.

- Другие рода, равные им по знатности.

Боярство стремилось к ослаблению власти верховного правителя и возвышению своего рода над другими. Поэтому бояре были основными инициаторами интриг, заговоров и смут. Наиболее обострилось это противостояние в период правления Ивана Грозного.

Дворянство

Дворяне – это подданные государя, состоящие на державной службе и получающие за это вознаграждение. Слово «дворянин» первоначально определяло людей с княжеского двора. Они брались правителем на службу для выполнения воинской службы, судебных и административных функций и других поручений. Дворяне вначале составляли низший класс знати, прочно связанный с князем и его хозяйством. Отличительными особенностями дворянства были:

- Небольшое имущественное состояние. Дворянами обычно становились инициативные и способные люди из среднего класса: чиновник, профессиональные военные, горожане, средние и мелкие землевладельцы, богатые крестьяне.

- Не знатность. В основном дворянами становились люди, не являющиеся представителями древних знатных родов. Свой авторитет зарабатывали будучи уже на государственной службе.

- Служение государству. Это бояре могли служить государству, когда сами захотят. А дворянин был обязан служить в качестве чиновника или военного.

- Получение материального или морального вознаграждения от правителя. Каждый дворянин за своё служение получал от царя вознаграждение, чаще всего землёй. Появляется класс помещиков.

- Преданность государю. Дворяне были заинтересованы в преданном служении царю и всемерном укреплении власти хозяина. Их благосостояние зависело от правителя.

Наиболее бурное развитие дворянство получило в период правления Ивана IV Грозного. Они стали его опорой в противостоянии с боярством.

Земский собор

После венчания на царство молодой Иван четвёртый ставит основной своей целью урезание власти и влияния боярства и построения централизованной системы управления государством. Кто предложил государю созвать Земский Собор, как орган законодательной власти? В этом деле большое содействие ему оказывал Пересветов Иван Семёнович, писатель и один из ярчайших представителей политической и общественной мысли в середине шестнадцатого века.

В своих сочинениях Пересветов И. С. выступает яростным обличителем системы боярства и обосновывает полезность возвышения дворянства. Утверждал, что продвигаться по службе человек должен исходя из личных заслуг, а не по знатности рода. Его намерения проведения реформ в государстве в основном совпадали с политикой царя.

Созыв первого Земского Собора состоялся в 1549 году в феврале месяце. Что такое Земский Собор? Земский собор включал в себя представителей высшего духовенства, Бояркой думы, дворян, богатых горожан. Они избирались по сословному и территориальному признаку. Только Боярская дума не избирала своих представителей. Она присутствовала на Соборе в полном составе.

Функции Земского Собора разработал лично царь. Ими стали принятия определенных законодательных актов, остро необходимых на данный момент деятельности государства. Первый Собор был разделен по секциям, согласно положению и чинам участников. Решения считались принятыми, если за него проголосовали единогласно.

Избранный состав первого Собора в своей работе по времени уложился в два дня. Царь выступал на нём три раза. Он во всеуслышание обвинил бояр в бесконечных злоупотреблениях данной им властью. Призвал к совместным усилиям по укреплению могущества государства. Выступали именитые бояре. И в конце собора было проведено отдельно заседание думы боярской.

Впоследствии первый Земский Собор назвали «Собором примирения». Он положил начало перехода Русского царства в сословно – представительскую монархию путём образования головного сословно – представительного органа, в котором главенствовали представители дворянства. Принято было решение о составлении Судебника, который был утвержден царём в 1550 году. Согласно ему любой человек мог обратиться с челобитной в суд на боярина. Поэтому создаётся Челобитная изба.

Но и высшая аристократия не желала сдавать свои позиции. Они добились того, что если на какое-либо решение Земского Собора Боярская дума накладывала вето, то это решение носило только рекомендательный характер, а не становилось законом.

Заключение

Созыв первого Земского Собора имеет большое значение в истории Российского царства. Первый Собор стал начальным этапом в борьбе Ивана Грозного с боярщиной. Позже, через шестнадцать лет, последовало введение на Руси опричнины, мрачные семь лет в истории государства Российского.