Стояние на реке Угре: причины, ход событий, итоги.

Более двух сотен лет (с 1237 по 1480 годы) княжества будущей Руси находились под влиянием Золотой Орды, пока князь Московский Иван III Васильевич не выступил против внешнего влияния Ахмат-хана в 1480 году на реке Угре. После них Российское государство стало полностью независимым. Сражение было названо Стоянием на реке Угре, а Иван III Васильевич получил звание Великий.

Причины и предпосылки Стояния на Угре 1480 года.

1. В 1462 году следующим князем Московского княжества стал сын и наследник Василия III Тишайшего – Иван III Васильевич. Главной целью правления было объединение Руси в Российское государство и освобождение от влияния иноземцев.

2. Золотая орда за более чем два века правления постепенно теряла своё влияние. Ханы управляли обособленно, часто не согласовывая свою политику правления с другими ханствами. Казна была пуста, поэтому главный хан в Золотой Орде – Ахмат-хан – планировал пополнить казну, благодаря набегу на Великое княжество Московское, и прекратить междоусобицу в подчиненных ему ханствах.

3. У русского князя были напряженные отношения с братьями Борисом Волоцким и Андреем Большим, которые не одобряли его политику и обещали уйти к врагу Московского княжества – польско-литовскому правителю, королю Казимиру.

4. Ещё в 1471 году у Орды были попытки напасть на Русь. Около города Тарусы татаро-монгольское иго переплывало реку Оку, но русское войско им помешало. В итоге, Орда потерпела поражение и взамен сожгла и убила всё население Алексина.

5. В 1476 году Русь прекратила выплачивать дань Золотой Орде и хану Ахмату. (По мнению историков, точная дата прекращения уплаты дани неизвестна).

6. Борьба хана Ахмата с Крымским княжеством ещё больше истощила казну, и Ахмат начал терять влияние в Золотой Орде. Поражение Руси и уплата долгов со стороны княжества добавили бы хану Орды дополнительного влияния.

Подготовка сторон к сражению 1480 года.

Подготовка каждой из сторон к сражению продолжалась год. Князю Московскому давали противоположные советы: одни (во главе с Иваном Ощерой и Григорием Мамоном) говорили спасаться бегством, т.к. Орда обладает огромными ресурсами, другие – оставаться в Москве и стоять за Русь до последнего. Князь отправил одного из братьев в Тарусу, другого – в город Серпухов, а сам остался в Коломне.

Что касается Ахмат-хана, то его войско не получило поддержки от врагов Руси – Польско-Литовского княжества и короля Казимира во главе. Единственное – Казимир позволил пройти ордынцам по своей территории. Действия Орды были следующими: попасть на территорию Руси через западные границы и владения Казимира, т.к. татаро-монголы уже потерпели поражение на реке Ока в 1471 году, и вторгнуться напрямую в Великое княжество Московское не представлялось возможным. Ахмат не собирался тайно нападать на Русь, основная цель – напугать Ивана III количеством своего войска и заставить русских выплатить неуплаченную дань за несколько лет.

Ход великого Стояния на реке Угре.

30 сентября состоялся совет князя с высшими чинами бояр и митрополитом. “На совете и думе” решили, что русское войско будет стоять до последнего за христианство и земли. Братья князя – Борис Волоцкий и Андрей Большой подавили мятежи и встали на сторону Великого князя. Борис и Андрей по приказу были отправлены к своим войскам к Оке, а 3 октября уже сам находился в г. Кременец на знаменитой теперь реке Угре. Сын Ивана III (Иван Молодой) отбил наступление ордынцев, пытавшихся перейти реку. Каждая попытка хана и его войска оканчивалась неудачей, потому что русское войско обстреливало врагов при каждом их заходе в воду.

Так как русское войско только оборонялось, а монголо-татары не могли перейти реку, такое положение дел назвали стоянием. Удача была на стороне Великого княжества Московского: поддержка Крымского ханства, поддержка бояр и православной церкви, поддержка братьев князя Московского. В это время у татаро-монгол проходила неведомая эпидемия.

Изначально между ханом и посредником князя – сыном одного из бояр – велись переговоры. Глава Золотой Орды требовал выплатить дань за предыдущие семь лет. Князь передал свой отказ в уплате дани. Подарки, принесённые сыном боярина, приняты не были. Хан решил действовать силой. Так как войско Орды не могло переплыть реку вплавь, решено было её перейти, когда она замёрзнет. 22 октября началось наступление монголо-татар. Оборона русского войска сменилась нападением. Русские войска подошли с тыла к врагу. В это время другой вооруженный отряд напал на столицу Золотой Орды – Сарай. Ахмат-хан не смог отдать приказ преследовать княжеский отряд, т.к. не хватало ресурсов. 11 ноября было принято решение оставить реку Угру и вернуться в разоренную столицу.

За отказ в помощи орде, хан на обратном пути в Сарай разгромил 12 литовских городов, чтобы отомстить королю Казимиру. Однако, Литовское княжество вывели из сражения Крымское ханство во главе с ханом Менгли I Гиреем (Гараем).

Итоги.

Со стороны очевидцев двухдневное Стояние на реке Угре казалось мистическим. Битва так и не состоялась, но русские победили иго и разгромили их столицу – Сарай. Некоторые приписывали победу Ивана III святой Богородице, которая защитила Русь от разорения, тогда реку Угру назвали в её честь – “поясом Богородицы”. Как полководец князь испробовал новые техники ведения сражений: одновременные наступления разных частей войска. Хан Крымского ханства Менгли I Гирей – враг Ахмат-хана – помог русскому княжеству и отвлек на себя внимание короля Казимира. Иван III Великий не хотел жертвовать своими людьми, поэтому не было прямого столкновения с врагом, и со стороны русских было минимум жертв.

В итоге, власть в новом Российском государстве централизовалась, а Ахмат-хан бежал из столицы Золотой Орды, которую разорило маленькое русское войско. Хану так и не удалось восстановить свое влияние. Золотой Орде как государству наступил конец, а в ханствах начались междоусобицы. Великому княжеству Московскому удалось отсрочить войну с Польско-Литовским княжеством, что позволило русскому войску восстановить силы. Основным достижением Ивана III, позже названного Великим, было освобождение Руси от влияния Золотой Орды. До этого Русское государство формально было под влиянием ордынцев и должно было выплачивать дань татаро-монголам.

Великое стояние на реке Угре

Завершающим этапом в свержении ордынского ига, продолжавшегося практически 2 века, послужило Великое стояние на реке Угре. Однако, в современной литературе этому противостоянию уделяется малое внимание. Гораздо более известной является Куликовская битва, но именно стояние на реке Угре завершилось полным свержением ордынского ига.

Причины и предпосылки стояния на Угре 1480 года

В 1480 году произошло Великое стояние на реке Угре. Решающие события этого противостояния случились в октябре-ноябре месяце, но подготовительная работа, особенно со стороны ордынцев, началась гораздо раньше. По сути весь 1480 год был для России годом военным, когда вся страна готовилась в решающей битве для свержения ордынского ига.

Очевидность того, что ордынцы затевают крупный поход на Москву, стала понятной еще в начале марта 1480 года. Именно в это время недалеко от реки Ока, которая на тот момент была приграничной юго-западной территории российского государства, был замечен небольшой отряд ордынцев, который был разбит воеводами из Москвы. Но это появление монголо-татар было верным знаком того, что хан Ахмед собирает силы для похода на Русь.

На тот момент знаменитая Золотая Орда потеряла свой прежний статус и целостностью. Она была разорвана местными ханами на множество отдельных синдикатов внутри страны. Каждая самостоятельная территория получала сохраняла название Орда, но к ней прибавлялась еще и географическое местонахождение этого ханства. Самым крупным осколком великой Золотой Орды, была Большая Орда. Именно ею и управлял хан Ахмед. Летописцы говорят о том, что для похода на Москву Ахмед собрал все имеющиеся у него войска. Буквально все мужское население Орды было созвано для похода на Москву.

Почему же случилось противостояние, которое ознаменовало великое стояние на реке Угре? И почему это случилось именно в 1480 году? Ответ на эти вопросы прост. Лучшего момента для похода на Москву у хана Ахмеда могло больше и не быть. Ведь именно в это время князь московский Иван 3 находился в ссоре со своими братьями Андреем и Борисом, которые угрожали уходом своего войска на службу к князю литовскому Казимиру. В это же время Казимир со своим войском вторгся на территорию Пскова. В результате в случае нападения хана Ахмеда, князь Иван 3 грозился увязнуть не только в войне с ним, но и с князем литовским, и со своими братьями, желавшими укрепить свою власть в стране.

Подготовка сторон к сражению 1480 года

С весны 1480 года по всей земле русской стали собирать сильно е войско, которое бы смогло противостоять численности войска хана Ахмеда. Иван 3, понимая что воевать придется не только с ханом Ахмедом, но и с князем казимиром, занялся поисками союзника. Таким стал хан крымский Менги-Гирей. Он обещал, что в случае нападения на Русь ордынцев и литовцев, хан крымский введет свои войска на территорию Литовского княжества, тем самым вынудив Казимира вернуться в свои владения. После этого Иван 3 заключил мир с братьями, которые предоставили ему свои войска, для совместной борьбы с ханом Ахмедом. Случилось это 20 октября, когда стояние на реке Угре 1480 года уже шло.

Ход великого стояния на реке Угре

В августе 1480 года по Руси прошла весть о том, что Ахмед с огромным войском движется к южным границам Руси, но оно двигалось не на север, а западнее, что говорило о намерении хана Ахмеда атаковать Русь со стороны литовцев, чтобы те могли помочь ему войсками.

Только в начале октября 1480 года войско ордынцев подошло к границам Руси и началось великое стояние на реке Угре. Русское войско находилось в районе Калуги, в городке Кременец, откуда могло своевременно реагировать на все передвижения врага, а также перекрывало путь на Москву. Такое положение войск позволяло воеводам князя Ивана 3 оперативно реагировать на любые маневры легкой конницы хана Ахмеда.

Стояние на реке Угре 1480 года продолжается. Русские войска не стремятся перейти в атаку. Войска Большой Орды ищут, но до определенного времени безуспешно хорошие броды для форсирования реки. Большинство бродов, которых было на реке Угре достаточное количество, не были пригодны для форсирования реки конницей, поскольку пологие берега давали явное преимущество русской армии. Для перехода подходило только место недалеко от устья Угры, где и стояли противник. Иван 3 не торопит битву еще и соображениям того, что с каждым днем у армии Ахмеда заканчивается продовольствие и сено для лошадей. Кроме того приближалась зима, что также должно было сыграть за русских.

В течение октября 1480 года войско хана Ахмеда несколько раз пыталось перейти в брод реку Угру, но безрезультатно. Главным образом это было связано с тем, что монголы использовали старую тактику – закидать врага стрелами, а потом изрубить в конной атаке. Стояние на реке Угре 1480 года возможности ордынцам так атаковать не дало, поскольку мощная броня русских пехотинцев и большая дальность между берегами, делали стрелы безопасными для русских войск. А конные атаки вброд, были легко отбиты русскими за счет хорошего оружия, а также применения артиллерии, которая главным образом состояла из пушек и пищалей. Эта артиллерия носила название «броня».

После неудачных попыток перейти Угру вброд хан Ахмед стал ждать холодов, чтобы перейти реку по льду. В результате практически весь октябрь 1480 года продлилось великое стояние на реке Угре. Но уже к 22 октября река Угра стала покрываться коркой льда. Зима в тот год наступила раньше обычного. Князь Иван 3 принял решение отойти к городу Боровск и там дать врагу решительный бой.

26 октября 1480 года Угра встала. Русские ждали атаки ордынцев в любой момент, но она все так и не последовала. 1 ноября 1480 года русские разведчики принесли в Боровск весть о том, что армия хана Ахмеда отступила и отправилась назад в степь. Так завершилось великое стояние на реке Угре. Вместе с ним завершилось и ордынское иго на Руси.

Стояние на реке Угре 1480 года – причины, итоги и последствия противостояния

В конце XV века между Иваном III и ордынцем Ахматом происходили некие действия у притока Оки, получившие название «стояние на реке Угре». Хан Большой Орды жаждал вернуть былое влияние и потребовать выплаты дани, а московский князь собирался отстоять независимость северо-восточной части русских земель. В настоящее время более известна Куликовская битва, но историки считают, что именно после стояния произошло окончательное свержение монголо-татарского ига.

- Исторические обстоятельства

- Подготовка сторон к сражению

- Ход стояния на Угре

Исторические обстоятельства

Период истории России, когда русские земли находились под гнетом Золотой орды, начался в XIII веке с нашествия монголо-татар и длился более двухсот лет. Он завершился великим стоянием на Угре 1480 года, а в результате — триумфальной победой русских дружин без активных действий с обеих сторон. Это событие, незаслуженно забытое, соизмеримо по своей значимости с Куликовской битвой.

Главные лица

Одним из участников сражения стал Ахмат, сын хана Кичи-Мухаммеда. Он установил свое ханство над Большой ордой, ставшей золотоордынской преемницей, в 1471 году. Это была обширная область, охватывающая на карте земли между Волгой и Днепром и доходящая до предгорий Кавказа. Первый поход на Русь молодой хан предпринял через год после начала своего правления, но в итоге был вынужден отступить. Дружина московского княжества не позволила ордынцами переправиться через Оку, и Ахмат понял, что его войско еще не в том состоянии, чтобы участвовать в большом сражении.

Вторым участником стояния на реке Угре был Иван III, один из средних сыновей Василия Темного и правнук Дмитрия Донского, занимающий московский престол с 1462 года.

Целью его правления было избавление от монголо-татарского ига и постепенное объединение удельных княжеств Северо-восточной Руси в единое централизованное государство со столицей в Москве.

Княжества, подчинившиеся московскому:

- Ярославское в 1464 г.

- Ростовское в 1474 г.

- Новгородское — в 1472 г. частично потерял суверенитет, а в 1478 г. Иван отменил независимость Новгородской республики, снял и отправил в Москву вечевой колокол — главный символ вольного города.

После объединения Иван III провозгласил себя государем всей Руси. Историки считают, что этот царь был отличным дипломатом и переговорщиком, но не отличался личным мужеством. Об этом свидетельствуют факты о его переезде в Коломну при какой-либо угрозе в сторону Москвы. В частности, во время первого похода Ахмата Иван тоже пребывал в этом городке, а не стоял во главе войска, выставленного против татар.

Некоторое время после 1472 года отношения между Русью и Ордой имели неопределенный характер.

Предпосылки события

Последнее сражение, которое в результате привело к полному падению ордынской власти и освобождению русских земель от ее гнета, началось через сто лет после битвы на Дону. Но к тому моменту политическая обстановка сложилась совсем не в пользу Ивана III.

Причины стояния на реке Угре:

- Ослабление Золотой Орды.

- Стремление Ивана III к объединению Руси.

- Прекращение выплаты ордынцам дани.

- Противостояние между московским правителем, его братьями и новгородцами.

- Появление множества врагов у русского государства.

К концу XV века Золотая Орда уже не имела такого влияния на Русь, как прежде. Она утратила свой статус и целостность, распавшись на отдельные части, самыми влиятельными из которых стали Казанское и Крымское ханства, Большая и Ногайская Орда. Эти осколки были разобщены и погрязли в междоусобицах, их казны опустели. Русские войска все чаще вступали в схватки с монголо-татарами, а в 1476 году Иван III отказался выплачивать ордынцам дань.

Самым большим и мощным осколком Золотой Орды оказалась Большая орда, где правил хан Ахмат. Он планировал совершить новый набег на русские земли, чтобы проучить москвичей и пополнить свою казну, потребовав полную выплату дани за несколько лет. Сперва Ахмату мешали это сделать сражения с Крымским ханством, но как только наступило затишье в их противостоянии, стало понятно, что хан готовит поход на Москву — он собрал практически всех мужчин Большой орды в свое войско.

О подготовке свидетельствовали и появившиеся в конце мая 1480 года в районе реки Оки небольшие разведывательные отряды.

Внешние и внутренние причины

К середине этого же года русское государство оказалось окружено врагами. В северную часть страны в районе Пскова вторгся и захватил немалые территории Ливонский орден во главе с магистром фон дер Борхом. На юго-западе появилась угроза вторжения со стороны Польского короля и главы Княжества Литовского Казимира IV, а на востоке Русь граничила с недружественным Казанским ханством.

Смута охватила и внутренние земли. Новгородские бояре надеялись с помощью ливонцев и литовцев выйти из-под власти московского государя, а в самой Москве подняли мятеж Андрей Большой и Борис Волоцкий — родные братья Ивана. Они потребовали увеличить территории своих уделов, отдать часть власти над государством и грозились увести свои дружины под крыло польско-литовского владыки Казимира IV, пообещавшего союзную поддержку ордынцам.

Ахмат, объявивший себя единственным законным наследником Золотой Орды, посчитал такое положение дел наиболее благоприятным для захвата Москвы, поскольку понимал, что Ивану придется вести военные действия не только с монголо-татарами, но и с литовскими войсками.

Подготовка сторон к сражению

Фактически около года перед началом стояния обе враждующие стороны вели подготовку к сражению. Некоторые бояре советовали правителю не воевать с ордынцами, а спасаться бегством, другие поддерживали его в решении отстоять свое княжество. Весной 1480 года Иван начал собирать большие силы со всей русской земли, которые не уступали бы по численности войску хана Ахмеда.

Московский князь понимал, что если ему придётся воевать еще и с войсками Княжества Литовского, то ему необходим союзник.

Такой нашелся в лице крымского хана Менги-Гирея, который пообещал в случае вступления в войну литовцев ввести свои войска на их территорию, чтобы Казимиру пришлось возвратиться в свои владения.

Действия Ивана III

Коалиция с Крымским ханством создавалась московским посольством во главе с князем Звенигородским-Звенцом. Договор о взаимопомощи был подписан в Бахчисарае и имел оборонительно-наступательное значение в сторону Казимира IV и оборонительное в отношении Ахмата.

Однако Менгли-Гирей был слабым союзником, что не позволяло надеяться обойтись без военных последствий, поэтому Иван озаботился мерами по обороне границ страны.

В районе южных границ было построено несколько линий оборонительных сооружений, уходящих вглубь защищаемых территорий, объединенных таким понятием, как Засечная черта. Она объединила несколько укрепленных городов, между которыми располагались многочисленные засеки (сооружения из срубленных ветвей и деревьев) и земляные валы. Стратегически целесообразно использовались все географические особенности местности. Основные оборонительные линии проходили вдоль Оки и более мелких рек, были задействованы овраги и болота.

На Засечной черте была организована служба охраны. Обязательную повинность на рубеже выполняли крестьяне, которых по очереди направляли из ближних и дальних деревень. Предполагалось, что в случае нашествия Орды крестьянское пешее ополчение сдержит первый натиск врага и сможет продержаться до прихода основных сил.

На помощь постоянным войскам были направлены:

- Иван Молодой, сын московского государя, отправился в район Серпухова.

- В Тарусу прибыл младший брат московского правителя Андрей Меньшой.

- Обороной Засечной черты был назначен руководить дальний родственник княжичей Василий Верейский.

После этого и братья Ивана заключили с ним мир в октябре 1480 года и отправили в распоряжение общего войска свои дружины для совместных сражений с ордой хана Ахмеда.

Передвижения ордынцев

По летописям историкам удалось определить примерную численность ханских войск: она составляла около 90 тысяч воинов. Кроме сил Большой орды, к Ахмату присоединился его племянник и шесть царевичей. Вскоре войска ордынцев нанесли первый пробный удар. Он пришелся на одну из приокских волостей, не защищенную от врага со стороны степей, но увидев на другом берегу Оки русские войска, Ахмат отдал приказ к отступлению.

Его основные силы двигались настолько медленно, что стало понятно, в каком направлении ордынцы собираются нанести главный удар и выдвинуть свои войска под командованием князя Даниила Холмского на место возможной встречи, куда они и прибыли в июле.

Своевременное прибытие главных русских сил на оборонительные рубежи не позволило преодолеть Ахмату течение Оки в месте, где находился кратчайший путь к Москве. Хан принял решение свернуть в сторону литовских владений, где надеялся решить такие задачи:

- Соединиться с силами своего союзника Казимира.

- Получить возможность спокойно вторгнуться на территорию Руси с литовских земель.

Но маневр Ахмата был разгадан, и возникла необходимость в передислокации дружины Ивана III.

Новые задачи

Основные силы было решено выдвинуть ордынцам наперерез — на берег Угры в районе Калуги, туда же направлялось и все подкрепление. Главной задачей русского войска было опередить силы Ахмата, потому что иначе ему грозили такие опасности:

- Угра значительно более слабая преграда, чем Ока.

- Ее форсирование тоже быстро вывело бы Ахмата к Москве.

- Близость литовских земель повышала вероятность соединения с союзными силами.

На чрезвычайном совете, проведенном с участием членов семьи Ивана и глав православных епархий, было принято решение о переводе Москвы и других городов на осадное положение и частичной эвакуации жителей приокских поселений. Для усиления войска была объявлена дополнительная мобилизация, а отвлекающими маневрами занимались отряды конницы, совершающие вылазки на территорию Орды.

3 октября Иван прибыл в город Каменец к полкам, поставленным охранять правобережье Угры. Путь на Москву был прикрыт силами, растянутыми на 50 км вдоль реки. Формально командовал войсками Иван Молодой, но при нем был его дядя Андрей Меньшой и проверенные воеводы Данила Холмский, Семен Ряполовский-Хрипун и Данила Патрикеев-Щеня.

Военные особенно защищали места, удобные для переправы. Там были возведены заставы, гарнизон которых состоял из пехоты и «огненного наряда» — лучников и артиллеристов. Конница занималась связью между оборонительными укреплениями и совершала вылазки на другой берег. Летописи отмечают широкое применение русским войском разных видов огнестрельного оружия: пищалей и так называемых тюфяков, стрелявших каменным или металлическим дробом на небольшие расстояния.

Ход стояния на Угре

Ахмат со всеми своими силами остановился недалеко от Калуги, чтобы дождаться союзных войск Казимира.

Но те так и не появились: внутренние проблемы и исполнение договора между Иваном и Менгли-Гиреем помешали ханскому союзнику. В итоге ордынцы решают действовать самостоятельно и 6 октября начинают стягивать свою армию к побережью Угры. Через два дня состоялось сражение за переправы, продлившееся четверо суток. Это считается началом стояния.

Воинам Ахмата так и не удалось одолеть водную преграду. Большую роль в удержании русской обороны сыграло огнестрельное оружие, оно не только ранило и убивало ордынцев, но и пробивало бурдюки с воздухом, помогавшие держаться врагам на плаву. Вторая попытка состоялась в районе Опакова городища, но и она не увенчалась успехом. Войскам Ивана удалось отстоять оборонительные рубежи, но переломный момент в противостоянии наступил уже после дипломатических попыток договориться о мире. Ахмат еще надеялся на холодную погоду и ледостав, который мог облегчить переправу его силам.

И действительно, русским войскам пришлось передислоцироваться и занять позиции у городка Боровск, чтобы на всякий случай перекрыть подступы к Москве с двух сторон и иметь возможность переместиться к среднему течению Оки.

Местность здесь была лесистой, что затруднило применение главной ударной силы Ахмата конницы, если бы хану все же удалось преодолеть водный рубеж. Но ордынцы более не пробовали наступать, а 6 ноября начали отвод своих войск от Угры.

Известие об отходе вражеских войск московский правитель получил 11 ноября 1480 года. Эта дата считается днем окончания месячного противостояния русских и ордынских войск. На уставших и подавленных воинов во время отступления напали ордынцы других ханов. В одной из стычек Ахмат был убит, и его орда тут же распалась. Так бесславно закончилась последняя попытка снова подчинить себе русские земли. Можно сказать, что стояние на Угре — это ликвидация ордынской зависимости.

Конец татарского ига: река Угра в 1480 году

Борьба Руси с владычеством татар продолжалась почти 2,5 века. Освобождение от чужой власти и обретение реального суверенитета не было единовременным событием – здесь играли роль многочисленные факторы, в том числе положение в самой Орде. Однако историками признано, что полную независимость Руси от татар следует отсчитывать от 1480 года, когда войско князя Ивана III выиграло противостояние с татарами на реке Угре.

Предшествующие события и цели кампании

В середине XV века Золотая Орда распалась на несколько ханств, часто бывших во враждебных отношениях друг с другом. Формально Русь оставалась зависимой от образования, именуемого Большой Ордой. Но князь Иван III понимал, что противник ослаблен, и начал позволять себе явно недружественные шаги и неподчинение. В частности, он перестал выплачивать дань (по разным сведениям, это случилось в 1472, 1474 или 1476 годах).

Хан Большой Орды Ахмат должен был прекратить этот демарш – иначе его собственная власть оказывалась под угрозой. В 1480 году он воспользовался неблагоприятным для Ивана III стечением обстоятельств: мятежом братьев великого князя (волоцкого и углицкого князей) и нападением войск Ливонского ордена на Псков. Хан также договорился о совместных действиях с польским королем и великим князем литовским Казимиром IV Ягеллончиком – Литва давно предъявляла претензии на некоторые русские земли.

Однако Иван III был в курсе татарских планов – на южной границе у Москвы была сооружена Засечная черта (или Окский береговой разряд): система крепостей, гарнизоны которых не только несли сторожевую приграничную службу, но и занимались разведкой. Псковичи дали решительный отпор ливонцам и не позволили им продвинуться далее в русские земли (все нашествие ограничилось лишь разорением окрестностей Пскова). Нашел себе Иван III и союзника – крымского хана Менгли-Гирея I, враждебного Большой Орде.

Часть московской боярской верхушки боялась решительных действий против татар, но основная масса москвичей поддержала князя. Иван III начал стягивать войска к берегам Оки. Однако нельзя говорить, что он однозначно ставил себе целью полностью разрешить вопрос с ордынскими претензиями на владычество над Русью. Скорее речь шла просто об отражении набега – об этом свидетельствуют источники.

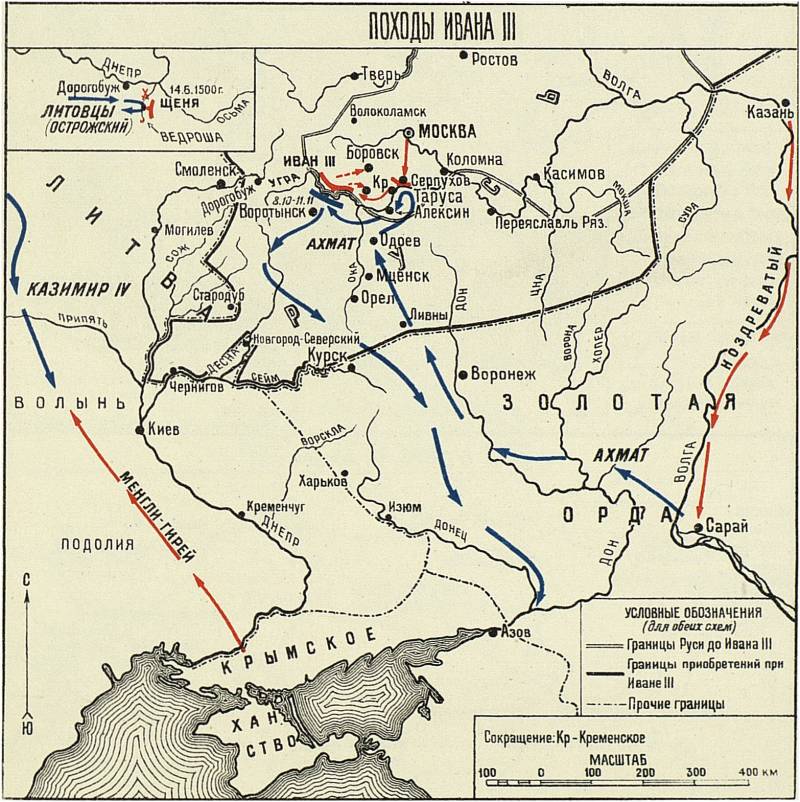

Начало кампании и выдвижение войск

Хан Ахмат начал наступление в июне 1480 года. Иван III выдвинул ему навстречу отряды во главе со своим сыном Иваном Молодым (на Серпухов) и братом Андреем Меньшим, вологодским князем (на Тарусу), а 23 июня и сам прибыл в Коломну. Примерно в это же время Менгли-Гирей I начал военные действия на Подолии. Это отвлекло литовские войска и не позволило Казимиру оказать помощь Ахмату.

Своевременное выдвижение войск не позволило войску Ахмата с ходу форсировать Оку и выйти на удобные рубежи для наступления на Москву. Тогда хан двинул свою армию вдоль этой реки по литовским землям (через Мценск, Одоев, Любутск на Воротынск), рассчитывая найти удобное место для переправы на русские земли и дождаться подхода войск своего союзника. Судя по всему, он не знал о нападении на Литву Крымского ханства.

Иван III получил информацию о маневрах врага, и тоже переместил свои войска к Калуге. Татарское войско остановилось в месте слияния Оки и ее притока Угры и попыталось форсировать Угру. Державшие оборону русские войска Ивана Молодого (имевшие на вооружении и огнестрельное оружие) отбили эту попытку.

Стратегическая ситуация менялась в пользу москвичей. Ливонская атака на Псков дала мизерные результаты; Казимир IV Ягеллончик, занятый борьбой с крымскими отрядами на Подолии, не мог оказать помощь Ахмату. А московский князь, находясь в конце сентября 1480 года в Москве, принял послов своих мятежных братьев, которые сообщили, что углицкий и волоцкий князья прекращают мятеж и готовы оказать военную помощь великому князю в деле отражения татарского нападения. Ивану III оставалось тянуть время, чтобы дать братьям возможность собрать войско и переправить его к Угре.

«Стояние на Угре»

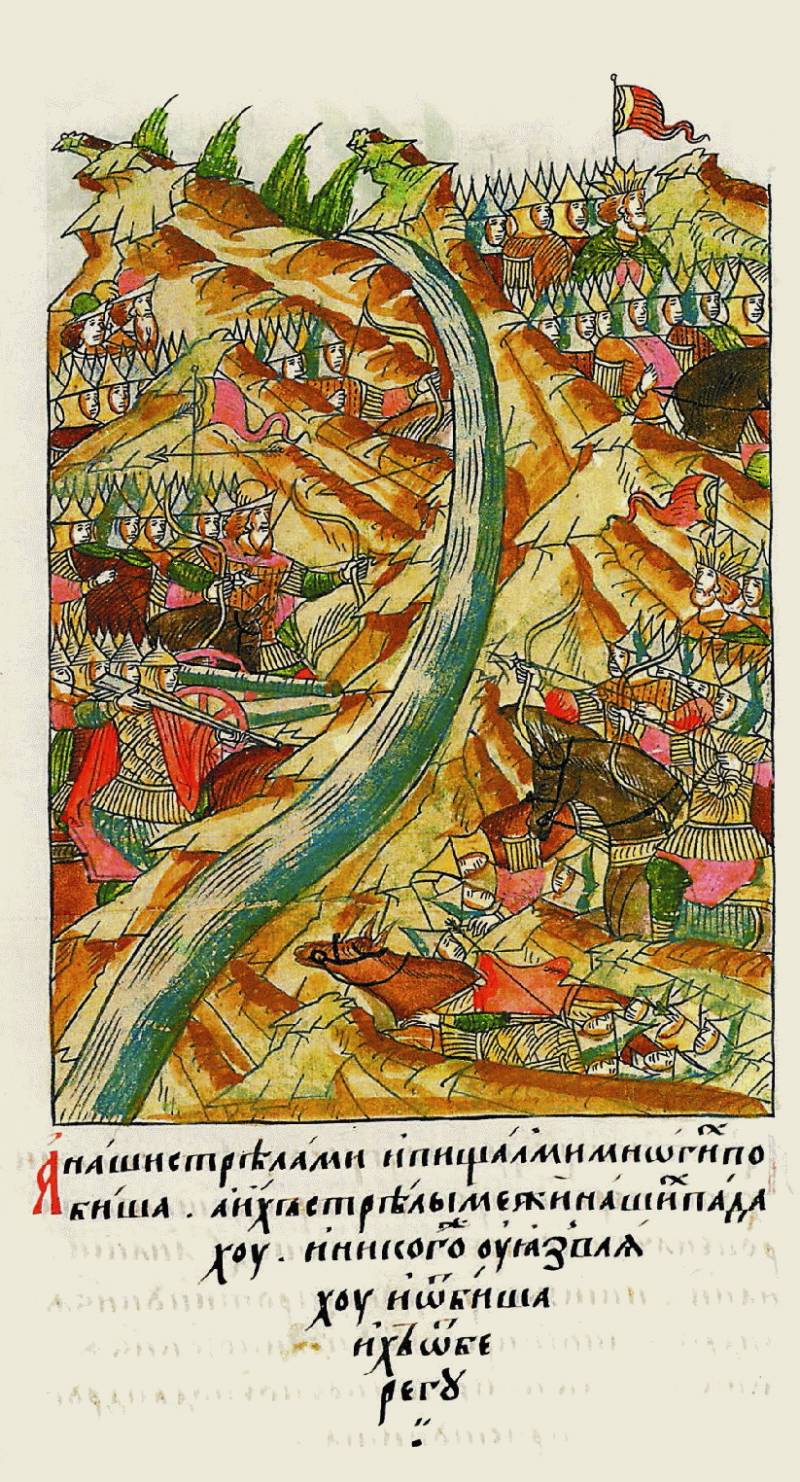

После отражения Иваном Молодым 8 октября 1480 года попытки форсирования Угры татарами, противостояние приняло пассивный характер. Русские войска занимали рубеж длиной 60 верст. Ордынцы сделали еще несколько попыток переправы, но они все были отбиты. Иван имитировал переговоры с татарами, закончившиеся ничем.

Две армии на двух берегах реки не переходили к активным действиям – отсюда и термин «стояние на Угре». Однако ход времени был на пользу московским войскам.

- Иван III ждал прибытия отрядов углицкого и волоцкого князей, которые были уже на подходе.

- Хан Ахмат окончательно убедился в том, что литовская помощь к нему не придет.

- Преимущественно конное татарское войско, использовавшее в качестве провианта овец, испытывало острую недостачу фуража – трава поздней осенью была скудной, и огромное количество скота подъело все на несколько километров в округе.

- Среди татар началась эпидемия (данные летописей позволяют предположить, что дизентерии). В русском войске сколько-нибудь заметного количества больных не было.

- Ахмат узнал, что в оставленную им почти без военного прикрытия Орду вторгся русский диверсионный отряд и атаковал столицу Сарай. Иван III действительно отправил для этого небольшое соединение, в которое, однако, включил только самых лучших, опытных бойцов. Поэтому, несмотря на размеры, отряд представлял значительную угрозу.

Русское войско, в котором основную массу составляла пехота, недостатка в фураже и провианте не испытывала. Все необходимое подвозили по необходимости из особых княжеских складов. Кроме того, у Ивана III не было необходимости в обязательной явной победе над врагом. Исход кампании без сражения фактически подтвердил бы все его претензии на независимость – ибо получалось бы, что хан не смог призвать его к ответу за неповиновение. Поэтому князя вялое течение кампании более чем устраивало.

В конце октября на Угре начался ледостав. Он мог бы помочь татарам в форсировании реки, и Иван III начал отводить войска к Боровцу, где было удобно дать решающее сражение. К тому времени его войско пополнилось отрядами волоцкого и углицкого князей, так что соотношение сил было вполне благоприятным.

Зная об этом, а также опасаясь действий русских диверсантов в Орде и возможного нападения ногайцев, хан не стал переходить Угру и повернул обратно. Официально озвученной им причиной отступления было отсутствие зимней одежды и нехватка продовольствия, Однако на результат кампании это объяснение никак не влияло. На обратном пути войско Орды разорило часть литовский земель (в качестве мести за неоказание помощи), испортив таким образом отношения с Казимиром IV. В середине ноября 1480 года стояние на Угре завершилось.

Итоги и значение стояния на Угре

Для Руси легкий (без крупных боестолкновений) успех антиордынской кампании 1480 года означал формальную независимость от татар. Фактическая независимость уже установилась ранее, а провал похода Ахмата показал неспособность Орды принудить Москву к повиновению.

На некоторое время государство было защищено и от прочих врагов – Ливонского ордена и Литвы. Военные успехи в этих направлениях Иван III успешно дополнял дипломатией. Заодно в результате стояния на Угре Москве удалось подорвать и татарские силы в целом. В 1481 году Ахмат был убит, в Большой Орде начались усобицы, а в 1502 году она была разгромлена и уничтожена войском крымского хана. В 1487 году с помощью военной силы Иван III сумел посадить лояльного к нему хана на казанский престол.

Избавление от военной угрозы со стороны татар и трат на уплату им дани стимулировали быстрый экономический рост Московского государства. Также князь получил возможность перенаправить силы на другие направления, в результате чего к Москве перешел контроль над некоторыми русскими территориями, находившимися до того в составе Литвы.

Победа, достигнутая столь малыми усилиями, в то время была воспринята как некий божий знак, признак особого благоволения высших сил к Москве. Это придавало государству больший авторитет в глазах соседей и способствовало его дальнейшему усилению.

Великое стояние на реке Угре

В 1237 году на Русь пришла страшная беда: огромное татаро-монгольское войско вторглось на ее территорию и на два с лишним века закрыло собой русские земли черной тучей. В этот период не только не происходило экономического и культурного развития русских княжеств, они даже откатились назад! . Была ослаблена военная мощь, усилились (во многом благодаря хитрой политике ордынских ханов) раздоры между князьями, пришли в упадок ремесла.

Однако с течением времени начался процесс объединения земель вокруг центра, которым стало Московское княжество. Честь называться «собирателем русских земель» выпала Ивану III – государю, который одним из первых понял, что победить Орду и справиться с тяжелой ситуацией можно только общими усилиями.

Чем было обусловлено «стояние на реке Угре»

В 1470 –е годы во главе Большой Орды (именно такое название носила теперь бывшая Золотая Орда) встал хан Ахмат. Он видел, что судьба некогда огромного государства предрешена: Орда практически развалилась на куски, Крымское и Казанское ханства объявили о своей самостоятельности, а теперь еще и Русь почти полностью вышла из-под контроля. Гораздо меньше дани стало поступать в ханские сундуки. Оставался единственно возможный путь вернуть русские княжества к подчиненному положению — вновь направить в их сторону войска.

Именно это Ахмат и попытался сделать. Однако он не учел следующие обстоятельства:

Орда уже не была тем сверхгосударством, которое когда-то легкостью завоевало полмира;

Русь окрепла, период феодальной раздробленности подходил к логическому завершению;

надежных сторонников, которых можно было бы силой или уговорами привлечь на свою сторону, у Орды не оказалось.

Хану хотелось «попытать счастья» и обрести славу великого завоевателя, повторив «подвиги» предков. Собрав многотысячную армию, он двинулся с нею на Русь.

Ход событий

Первая попытка взять на испуг русских князей была предпринята Ахматом в 1472 году. Он разорил несколько городов, однако не дошел до Москвы. Переправиться через Оку, что позволило бы ему беспрепятственно двинуться вглубь русских земель, хан не смог – его сдержало русское войско.

На время внимание Ахмата оказалось отвлечено на Крымское ханство. Он решил действовать несколько по-другому, сначала силой присоединив отколовшееся ханство к Орде. Это сделать не удалось. К 1480 году Ахмат провел переговоры с польским королем Казимиром IV и взял с него слово, что тот будет оказывать помощь в действиях против Руси.

К этому времени случилась крупная ссора между Иваном III и его братьями Андреем и Борисом. Рассчитывая, что эта усобица поможет быстрее справиться с непокорным Иваном, и заручившись поддержкой Казимира, в октябре 1480 года Ахмет, на этот раз переправившись через Оку, подошел к реке Угре. Это приток Оки, несущий свои воды по современным Калужской и Смоленской областям.

В общем-то, до московских земель было рукой подать. Но Ахмет, встав лагерем на Угре, не предпринимал никаких действий. Он ждал. Понимая, что победить окрепшее русское войско без помощи союзников будет невозможно, хан занял уверенную позицию и принял решение приступить к сражению сразу после подхода польско-литовской армии.

Но той все не было. Причина оказалась в том, что Казимиру пришлось отвлечься на Подолье. Там шли бои с крымским ханом Менгли-гиреем. Поэтому Казимиру просто не хватило сил соблюсти условия договоренности с Ахметом.

Русское войско тем временем тоже подтянулось к Угре. Братья Ивана III, забыв в условиях опасности, угрожавших всей Руси, о личных разногласиях, подвели свои дружины к Москве.

В течение месяца с лишним продолжалось Великое стояние. Иван III пошел на хитрость: пока все войско Ахмета было сосредоточено на Угре, столица Большой орды оставалась беззащитной. Московский князь и воспользовался этим: он отправил диверсионный отряд в Орду, пока армия пребывала на Руси. Хан, узнав о проникновении неприятеля в его тылы, забеспокоился. В какой-то момент он понял: столь ожидаемой помощи от польского короля не будет. Вдобавок среди воинов-ордынцев вспыхнула эпидемия. Планы Ахмета дождаться холодов, чтобы беспрепятственно захватить русские земли, потерпели крушение.

До 11 ноября стояние на реке Угре продолжалось. Ни русские, ни ордынцы не решались начать сражение: Иван III хотел избежать кровопролития, а хан Ахмет все еще надеялся на подкрепление. Наконец 11 числа ордынская армия развернулась и отправилась домой.

Что дало Руси стояние на реке Угре

Главным среди итогов великого стояния стало фактическое окончание монголо-татарского ига. Кроме того, Иван III применил новую тактику ведения боя с отвлечением сил противника, когда послал диверсионный отряд к столице ханства.

После завершения Великого стояния Русь совсем прекратила выплату дани Большой орде. Отныне Русь полностью освободилась от монгольского владычества и стала самостоятельным государством.

Стояние на реке Угре при князе Иване III

Любой, даже самый далёкий от истории человек, знает, что когда-то давно на протяжении более чем двух веков Русь находилась под гнётом татаро-монгольского ига. Этот период начался в 1243 и закончился в 1480 году. Все также слышали про знаменательную Куликовскую битву в 1380 году, когда войска Московского князя Руси Дмитрия Донского побороли ордынские войска во главе с ханом Мамаем.

Однако окончательно Русь освободилась от ига только век спустя. В 1480 произошло так называемое Стояние на реке Угре или «Угорщина». Согласно википедии, Стояние на реке Угре — это военные действия между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем Иваном III. Историки считают, что именно это событие является последним противостоянием, которое окончательно освободило Русь.

С чего началось Стояние?

- Золотая Орда была уже не такой влиятельной на Русь, как в прежние времена. Все ханы ига были обособлены друг от друга. Каждый хан правил в своём синдикате. Казна была опустошена, русские войска всё больше сопротивлялись игу, поэтому главный в Большой Орде хан Ахмат готовился совершить набег на Москву.

- Ещё одной предпосылкой для решающего сражения стало воцарение в 1462 году Ивана III — сына Василия Тёмного. Он хотел объединить Русь полностью и окончательно избавиться от монголо-тараского ига, что у него в итоге и получилось благодаря ослабленности Орды.

В 1471 года Ахмат собрал все войска, чтобы направиться к Московскому Княжеству. У города Тарусы при попытке переплыть реку Оку войска хана потерпели неудачу, так как русские войска не давали им возможности переплыть. После этого Орда сожгла город Алексин и перебила местное население.

В 1476 году князь Иван прекратил выплату дани Орде, однако историки спорят насчёт точного года прекращения выплаты дани. Есть ещё предположение, что это случилось аж в 1471 году перед сражением в Алексине.

До 1480 года хан Ахмат сражался с Крымским Княжеством. А вот в марте 1480 года уже стало известно, что войска Ахмата готовятся напасть на Москву. Точным знаком того, что князю Ивану следует ждать нападения на Москву, стала разведка ордынским войском на реке Оке.

Причиной, почему только спустя столько лет хан решил только в 1480 году напасть на княжество Московское, послужило то, что Князь Иван находился в ссоре со своими братьями, которые были недовольно его властью. Они грозились уйти в войска к польско-литовскому королю Казимиру, с которым у Руси были натянутые отношения. А также хан хотел пополнить пустую казну, ограбить Москву и добиться выплаты дани, которой не было уже несколько лет.

Фактически весь этот год перед Стоянием на Угре и Русь, и Орда готовились к сражению. Но один бояре советовали Ивану спасаться бегством, а другие — решительно сражаться за княжество. Иван выбрал второй вариант и отправил одного брата в Тарусу, а другого — в Серпухов. А сам в июне отправился в Коломну, чтобы ожидать дальнейших событий.

Стояние на реке Угре

Перед решающим сражением войска хана Ахмата двинулись через Литовское Княжество в сторону Москвы. Большая Орда так и не дождалась военной поддержки от короля Казимира. Ахмат решил вторгнуться через Литовские земли, так как знал, что через охраняемую русскими полками Оку войскам не пробраться. Согласно истории и картам того времени, польско-литовское княжество находилось западнее Руси. Поэтому хан собрался пробраться с западной стороны через реку Угру, находящуюся на территории нынешних Смоленской и Калужской областях.

Князь Иван III узнал об этом намерении и начал готовиться к нападению со стороны Угры, и также отправил брата Андрея и своего сына к Калуге и к Угре. М. Ходарковски предполагает, что у хана Большой Орды не было такой цели, чтобы появиться неожиданно и запугать. Он как раз-таки хотел подавить князя Московского именно тем, что у него огромные войска, а не внезапностью.

Князю Ивану стало известно, что его братья подавили мятежи, и он их простил и отправил к Оке. Сам же князь со своим отрядом 3 октября отправился в город Кременец, а свои полка направил к Угре. Русские войска тянулись вдоль берега на большую длину.

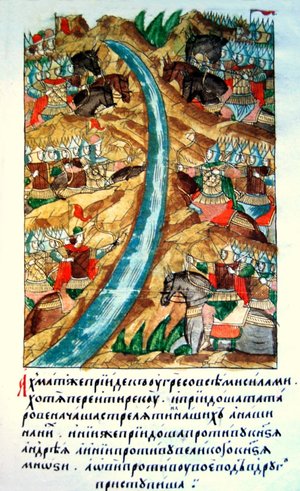

8 октября хан Ахмат пытался пробраться через Угру, но Иван Молодой (сын Ивана III) смог защитить берег реки. Потом ещё несколько дней ордынцы пытались пробраться, но каждая попытка заканчивалась неудачей и обстрелом от русских войск. Хан отступил от реки, а полки Ивана III встали у противоположного берега наготове к появлению противников. Началось так называемое Стояние.

Все преимущества были на стороне Ивана III: подмога братьев, неожиданно поразившая ордынцев эпидемия, крымский хан напал на Подолию в Литовском княжестве, поэтому Казимир никак не смог бы помочь Орде. Хан предложил Ивану, чтобы он или его приближенные пришли к нему. В качестве посла Иван отправил одного человека. Хан предложил, чтобы они выплатили долг за неуплату дани за прошлые несколько лет. Переговоры прошли, хан так и не смог ничего добиться.

Получив отказ в выплате дани, Хан Ахмат решил дождаться холодов, чтобы перебраться по льду через реку. 22 октября Угра начала покрываться льдом. Иван не стал уже выжидать, а решил сменить оборонительную тактику и совершить решающее нападение 28 октября. Диверсионный отряд князя пробрался к тылу хана Ахмата в Боровске. Сам хан узнал, что столицу Орды хотят захватить, но принял решение не преследовать русский отряд, так как не было преимуществ, не было уже достаточно провизии. Ордынцы 11 ноября направил обратно к Орде. Так случилось окончательное поражение татаро-монголов и освобождение Руси от ига.

Известно, что на обратно пути войска Ахмата разграбили 12 литовских городов, чтобы отомстить Казимиру, не оказавшему им военной поддержки.

Итоги

- Главным итогом Стояния на Угре является окончательное освобождение Руси от ига. Этой битве 1480 года историки придают значение как завершающей зависимость от орды. Несмотря на то что Русь к тому времени уже меньше зависела от татаро-монголов, все равно приходилось выплачивать дань и формально Русь принадлежала Орде. Но благодаря благоразумности Ивана III этому пришёл конец. Следствием освобождения можно считать централизацию власти. Известно, что вскоре после Стояния хана Ахмата убили, а через некоторое время Орда полностью прекратила своё существование.

- Может показаться, что князь Руси долго не решался напасть на врага, но этому есть разумное объяснение. Он понимал, что больше шансов на победу у него, что у врагов было к тому времени больше неудач, поэтому войска были просто в оборонительной позиции. Иван не хотел жертвовать людьми и проливать кровь, что можно считать очень правильным решением. Как положительный итог — минимум смертей.

- Русь после освобождения стала считаться более сильной, что на некоторое время отодвинуло войну с Польско-Литовским княжеством.

- При Стоянии Иван применил раньше неиспробованные стратегические и тактические приёмы. Например, ордынцы не ожидали отряда от Ивана III в своей столице, что значительно выбило их.

Стояние на Угре. Как Иван III одержал победу в борьбе с Ордой

540 лет назад Русь окончательно освободилась от власти Орды. Стояние на реке Угре стало важной вехой в истории Русского государства. Русь окрепла и отказалась выплачивать дань деградировавшей и развалившейся на ханства Золотой Орде.

Стоит отметить, что, когда великий князь Иван III Васильевич разорвал ханскую грамоту, отказываясь выплачивать дань Орде, это был чисто символический жест. Русь уже давно в военно-экономическом отношении превосходила Орду, платила временами по старой традиции, которую было «некрасиво» нарушать. Русь и Орда были частями великой северной цивилизации. Но если Московская Русь после Куликова поля и набега Тохтамыша постоянно усиливалась, крепла, то Орда дряхлела и вырождалась, разваливалась. Исламизация и арабизация погубила Орду (точнее, Род прямого наследника поздней Скифии: «Тайна Русской Орды и Великой Тартарии»). Москва стала новым центром управления северной цивилизации. Некоторое время могучее и процветающее Русское государство по старой памяти платило Орде (вроде «гуманитарной помощи»), но пришло время, когда даже эту формальность перестали соблюдать. Москва уверенно занимает место главного центра Северной Евразии. При Иване Грозном две части великой и древней цивилизации (Великой Скифии – «Тартарии») снова были объединены под властью одного царя.

Распад Золотой Орды и возвышение Московской Руси

Исламизация стала главным фактором, который погубил Белую (Золотую) Орду. Часть знати и большая часть простых людей не приняла ислам, предпочитая сохранять старую веру либо уходить под власть русских князей (включая великого князя Литовского и Русского) и принимая православие. Ещё в ходе «великой замятни» XIV века начался распад Ордынской империи. Правители отдельных областей де-факто стали независимыми. В первой половине XV века независимость получили Сибирское, Узбекское, Крымское и Казанское ханства, Ногайская орда. Немного позднее возникло Астраханское ханство. Самым крупным обломком Золотой Орды была Большая Орда. Территория Большой Орды включала земли между Доном и Волгой, Нижнее Поволжье и степи Северного Кавказа. Столицей был город Сарай-Берке.

Московская Русь, наоборот, переживала период военно-политического, хозяйственного и культурного расцвета. Великий государь Иван III Васильевич (правил в 1462—1505 гг.) в целом завершил процесс объединения северо-восточных русских земель вокруг Москвы. Был заключен семейный союз с родом рязанских князей. Рязань стала союзником Москвы, прикрывая её со стороны «Дикого поля» (степи). В состав Московской Руси вошли земли Ярославского и Ростовского княжеств. В 1471 году московская армия разгромила новгородцев на берегу реки Шелони. Новгород принёс присягу великому государю. Вольный город лишился права вести самостоятельную внешнюю политику и уступил Москве значительную часть большой Двинской земли. Пролитовская боярская партия была разгромлена. Новгородская республика ещё сохранила автономию, но её конец был предрешён. В 1472 году к Московскому великому княжеству была присоединена Великая Пермь с её огромными и богатыми владениями. Владения Москвы перешагнули за Камень (Урал).

В 1475 году армия великого государя усмирила Новгород. Новгородская республика была ликвидирована. Новгородский архив и вечевой колокол увезли в Москву. Новгородскую оппозицию «зачистили». Едва замирили Новгород, как против великого князя подняли мятеж родные братья – Андрей Большой, Борис и Андрей Меньшой. Они пытались поднять против Москвы Новгород и заключить союз с Литвой. В ответ Иван III в 1478 году совершил новый поход на Новгород. В Новгороде было ликвидировано вече и институт посадника, и он был окончательно присоединён к Московской Руси.

Москва уже активно вмешивалась в дела восточных соседей. В частности, отвечала на набеги казанских татар. В 1467—1468 гг. московская рать впервые совершила поход на Казань. При этом Москва привлекала на свою сторону прорусскую партию, старалась посадить на казанский стол своего татарского царевича. В 1469 году московское войско заставило капитулировать казанского хана Ибрагима, который проводил враждебную Руси политику. Казань, по сути, стала вассалом Москвы. Ибрагим пообещал отпустить всех христианских рабов и пленных, взятых за последние 40 лет, не нападать на пограничные земли, не вступать в союзы с недругами Москвы и т. д.

Попытка хана Ахмата восстановить могущество Орды

Хан Большой Орды Ахмат (с 1460 года правил совместно со старшим братом, с 1471 по 1481 год самостоятельно) пытался восстановить могущество державы. Старался восстановить власть над богатым Хорезмом, воевал с Крымом, который был главной угрозой будущему Большой Орды. Заключил союз с польско-литовским королем Казимиром, направленный против Москвы. Ахмат пытался вернуть прежние отношения с Москвой, получать от Руси прежнюю дань. В 1460 и 1468 гг. войска Ахмата совершили набеги на Рязанскую землю.

В 1472 году Ахмат организовал большой поход на Москву. Но когда ордынцы вышли к Оке, там уже стояла московская сторожевая рать, которая заняла удобные переправы. Они были хорошо укреплены засеками и частоколами. Сам великий государь стоял с главными силами в Коломне. Прямой путь на Москву был закрыт противником, попытка прорыва могла привести к большим потерям, что в условиях противостояния с крымским ханом было самоубийством. Тогда хан повернул на запад, пытаясь найти обходной путь, и атаковал город Алексин на правобережье Оки. Двухдневное сражение завершилось падением города. Но в это время русские полки заняли броды за городом. Потери, невозможность лёгкой победы и нападение на востоке на его улус заставили Ахмата уйти. После этого великий государь Иван Васильевич ещё больше сократил размер выплат, а затем вовсе прекратил уплату дани (по другим данным, это произошло ещё раньше).

Стояние на Угре

Ситуация в начале 1480 года для московского государя была опасной. Старшему брату открыто бросили вызов Андрей Угличский и Борис Волоцкий. Они имели свои уделы, казну и дружины. Иван Васильевич просил братьев не нарушать мир, но те пока не пошли на примирение. Москве угрожала война на два фронта: против польско-литовского короля Казимира, который был в союзе с Ливонией и ханом Большой Орды. При этом в условиях внутренней смуты ливонцы собрали большую армию и напали на Псковскую землю, но взять Псков не смогли.

Большеордынский царь требовал у Москвы выплатить дань «за прошлая лета» и самого князя звал на поклон в Сарай. Иван Васильевич ответил решительным отказом. Ахмат стал готовиться к большой войне. В мае 1480 года ордынский царь напал на волость Беспуту, которая принадлежала Москве. Однако великокняжеские полки вовремя заняли позиции на Оке и вновь не позволили противнику перебраться через реку. Ахмат снова вернулся домой и, получив заверение о помощи короля Казимира IV, вновь собрал войска и в июле того же года двинулся на Москву. Если раньше Золотая Орда выставляла 60—100 тыс. всадников, то теперь Большая Орда смогла поднять только 30—40 тыс. воинов. Великий московский государь имел примерно такие же силы. Летом от лазутчиков и порубежной стражи стали доходить вести о подготовке противника к походу.

Боярская верхушка в Москве раскололась на две группы: одна («сребролюбцев богатых и брюхатых»), во главе с окольничими Иваном Ощерой и Григорием Мамоном, предлагала Ивану III спасаться бегством, другая отстаивала необходимость борьбы с врагом. Горожане требовали решительных действий. Государь принял сторону народа. Русские полки вышли на реку Оку и заняли оборону «по берегу». Брат великого князя Андрей Васильевич двинулся в Тарусу, сын Иван Иванович Молодой встал у Серпухова, сам государь – в Коломенской крепости.

Хан Ахмат, получив от своих лазутчиков сведения о том, что противник занял броды на Оке, решил обойти его с запада. Ордынцы пошли по территории Великого княжества Литовского (также русские земли) и южнее Калуги форсировали Оку. Ахмат наделся на помощь Казимира, но тот был отвлечен нападением крымцев на Подолию. Тогда хан Большой Орды решил напасть на Москву через пограничную русско-литовскую реку Угру. Возможно, что он и не планировал глубокого вторжения, надеясь «образумить» Ивана Васильевича мощной военной демонстрацией.

Иван III, получив сведения о маневрах врага, направил своего сына Ивана и брата Андрея Меньшого к Калуге и к берегу Угры. 30 сентября он вернулся «на совет и думу» в Москву. Великий государь получил единодушный ответ, «чтобы стоял крепко за православное христьяньство противу безсерменству». В это же время его братья прекратили мятеж и присоединились со своими дружинами к общей рати. В начале октября русские полки заняли позиции на Угре на протяжении 60 вёрст. Все удобные переправы были заняты заставами или целыми полками. Сам великий государь остановился в Кременце, примерно в 50 км от реки. Отсюда он мог прийти на помощь на любой участок «берега» и одновременно парировать удар со стороны Литвы. Все попытки ордынцев форсировать реку были отражены. Великокняжеские войска подтянули артиллерию, возвели дополнительные укрепления, их позиции стали практически неприступными.

Русские войска на Угре впервые массово использовали огнестрельное оружие. В полках были многочисленные отряды «пищальщиков» — ратников, вооруженных ручными пищалями, «ручницами». Также массово использовалась артиллерия: пушки и «тюфяки» — короткоствольные орудия, которые били «дробосечным железом» (картечью). «Пищальщики», пушкари и лучники пресекали попытки врага преодолеть реку. Русский летописец писал: «…наши стрелами и пищальми многих побиша, а их стрелы меж наших падаху и никого не уезвляху». Очевидно, стрелы ордынских лучников из-за дальности полёта утратили эффективность. Наших стрелков прикрывали конные полки дворян и детей боярских. Была и третья линия обороны: за засеками и частоколами стояла «посоха», «посошная рать» — ополченцы.

«Стояние» продолжалось с октября по ноябрь 1480 г. Ахмат потерял инициативу, не имел возможности для маневра конницей. Военная демонстрация эффекта не имела. Попытки переговоров ничего не дали. Иван Васильевич не сломался. К ноябрю ситуация снова осложнилась. Наступала зима, реки «встали». Прочный лёд позволял ордынской коннице форсировать реку во многих местах. Угра перестала быть серьёзной преградой для противника, а далеко растянутые русские войска стали уязвимы для массированного удара. Великий князь решил собрать в кулак разбросанные по реке полки, отвести их назад и дать врагу решительное сражение. Полки отвели к Кременцу, а затем к Боровску. Однако Ахмат не решился пойти на прорыв. Тем временем русский судовой отряд во главе с князем Василием Звенигородским спустился по Оке, затем по Волге и при поддержке крымского царевича Нур-Девлета разгромил ордынские становища и разорил столицу Большой Орды – Новый Сарай. Также возникла угроза нападения на земли Большой Орды, которые остались практически без воинов, ушедших с Ахматом, крымских татар и ногайцев. Ордынские войска страдали от болезней, нехватки провианта и фуража (русские полки снабжались из запасов великого князя). 9—11 ноября хан начал отвод войск от Угры обратно в Орду. По пути ордынцы разорили ряд городов Литвы (русских городов). Среди них был легендарный Козельск.

Великий князь Литовский не пришёл на помощь своим подданным. Великий государь Иван направил вдогон Орде конные полки во главе со своими братьями и воеводами. Русская конница преследовала врага по пятам. Ахмат не решился дать бой. Его обескровленные и павшие духом войска ушли в степь. Таким образом, ордынская власть над Русью официально закончилась. Ахмат распустил армию, которая была деморализована неудачным походом. Через год он был убит в своей ставке во время нападения ногайских мурз и тюменского хана. Положение Большой Орды было подорвано. Вскоре Крымское ханство уничтожило Большую Орду. Русь же продолжила расти, присоединяя новые земли, включая бывшие ордынские.

Россия. Калужская область. Диорама художника Павла Рыженко в музейном комплексе “Великое стояние на реке Угре”